О том, как появляются сильные и стойкие личности

Александр Сенкевич

В истории человечества бывают тяжелые времена, вызываемые всякого рода катастрофами. Экономическими, социальными, культурными. Именно тогда возникает и углубляется отчуждение людей друг от друга. А ложь становится повсеместной и повседневной. Как отметил Иосиф Бродский в эссе «Меньше единицы», «подлинная история нашего сознания начинается с первой лжи».

Однако встречаются люди, независимые в своих пристрастиях и суждениях. По существу, это неформальные лидеры, на авторитет которых может опереться молодежь, делающая первые шаги в науке и литературе и не зараженная демагогией как неотъемлемой частью всякого приспособленчества. Такие неформальные лидеры были (в немалом количестве) и в академическом Институте мировой литературы имени А. М. Горького, куда я был принят в 1970 году младшим научным сотрудником. Там я познакомился, общался и дружил с одним из таких бескомпромиссных правдолюбцев – Вилем Борисовичем Миримановым. С этим замечательным человеком я проработал в отделе литератур Азии и Африки двадцать два года и уж точно вместе с ним съел пуд соли и выпил немало чашек чая.

Виль Борисович был одним из тех немногих «чудиков», которые от своей правды не отказываются. Он всегда и последовательно ее отстаивал. А как заметил испанский писатель Сааведра Мигель де Сервантес, автор бессмертного романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», «правда иной раз гнется, но никогда не ломается и всплывает поверх лжи, как масло – поверх воды».

Чтобы охарактеризовать моего друга как ученого, обращусь к его коллеге, профессору-историку Чикагского университета Лие Голден (1934–2010). Вот что она сказала: «Мириманов был, вероятно, единственным в мире крупнейшим специалистом одновременно в трех областях искусствознания: первобытное (наскальное) искусство, искусство тропической Африки и европейский авангард. Начав с фундаментальных трудов по искусству наскальному, он реконструировал историю африканского искусства и раскрыл его роль в становлении европейского художественного авангарда, его влияние на европейскую культуру Нового времени. Мириманов – гордость российской и мировой науки об искусстве».

Многие обстоятельства моей собственной научной жизни получают свое объяснение в связи с личностью, общением и творчеством Мириманова. Прежде всего он воплощал тип исследователя независимого от какой-либо конъюнктуры. Постоянно подвергавшийся плохо скрываемому остракизму академической бюрократии, мой старший по возрасту товарищ никогда не терял лица, сохраняя чувство собственного достоинства.

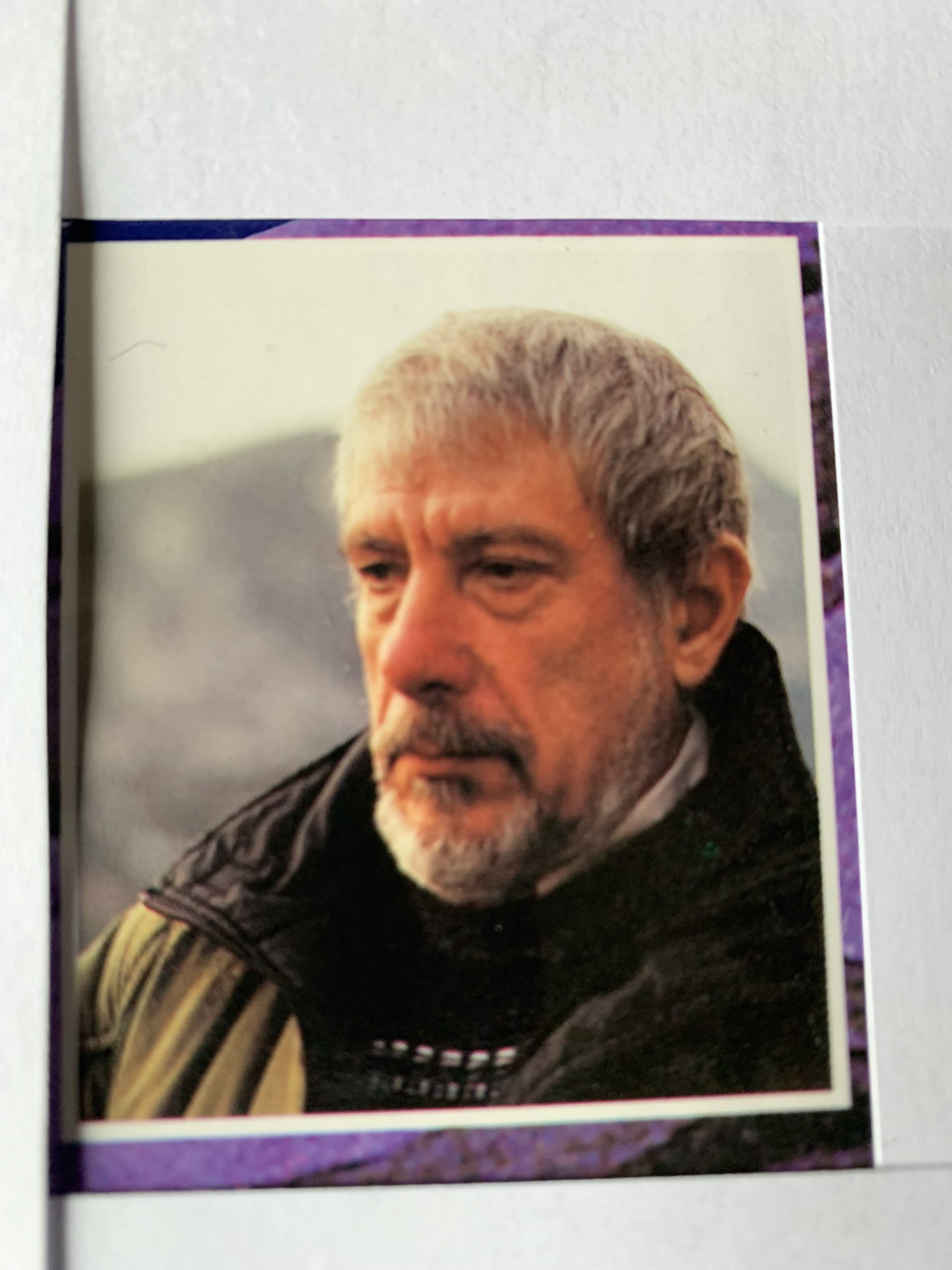

Говоря откровенно, Мириманов много лет представлял для меня неразрешимую загадку. Что-то не согласовывалось между его внешним обликом и внутренним миром. Абсолютно закрытый на людях, угрюмый человек. На руке небольшая татуировка. Аналитический ум. Ученый, имя и труды которого известны во многих странах мира. Вместе с тем незаносчивый и невысокомерный. Иногда ироничный. Щепетильный до мелочей и скромный до неприличия.

Назову некоторые из его трудов. Одних только монографий у него более десятка. Это «Первобытное и традиционное искусство» (Дрезден: Verlag der Kunst, 1973. 319 с.); «Искусство Тропической Африки: Типология. Семантика. Эволюция» (М.: Искусство, 1986. 310 с.); «Искусство и миф. Центральный образ картины мира» (М.: Согласие, 1997. 327 с.); изображение и стиль: специфика постмодерна. Стилистика 1950–1990-х» // Чтения по истории и теории культуры /РГГУ, ИВГИ; Вып. 28 (М., 1998. 78 с.); «Четвертый всадник апокалипсиса. Эстетика смерти» // Чтения по истории и теории культуры / РГГУ, ИВГИ; Вып. 32 (М., 2002. 133 с.); «Императив стиля» (М., РГГУ, 2004. 195 с.).

Вспомнилось высказывание поэта-романтика и драматурга XVIII века Фридриха Шиллера: «Чистые лучи истины освещают лишь немногие отдельные головы, покупающие эту малую выгоду, быть может, ценою всей жизни».

Личность и непростая судьба Мириманова в очередной раз подтверждают, что это наблюдение друга Гете, чьи просветительские идеалы столкнулись с низменной реальностью и деспотической властью, с годами не устарело. Да и было оно сказано не ради красного словца, а в назидание потомкам.

В 1990 году в 55-м выпуске альманаха «Поэзия», издаваемом московским издательством «Молодая гвардия», была опубликована глава из моей книги «Показание свидетелей защиты (из истории русского поэтического подполья 60-х годов)». Это была моя беседа с поэтами нонконформистами – Юрием Сорокиным (псевдоним Глеб Арсеньев) и Аленой Басиловой. В 59-м выпуске (1991) того же альманаха вышла еще одна глава из этой книги: моя беседа с Арсением Николаевичем Чанышевым (псевдоним Арсений Прохожий), поэтом и доктором философских наук, автором многих книг по античной философии. Третья моя беседа, на этот раз с Миримановым, издана не была. Альманах «Поэзия» перестал издаваться. Некоторые фрагменты того давнишнего разговора с этим выдающимся человеком вошли в этот очерк.

Некоторые сведения об Ордене патафизиков

Ошеломляющей неожиданностью для меня стала новость, сообщенная Миримановым за чашкой чая во время одной из наших встреч в его мастерской в доме около Киевского вокзала. Оказывается, он уже много лет является членом Ордена патафизиков, зарубежной организации, появление которой связано с именем Альфреда Жарри (1873–1907), французского драматурга, режиссера, художника-гравера, поэта, прозаика.

Жизнь и творчество этого человека из далекого прошлого не укладывается в привычные рамки. Жарри был одиозной фигурой. Вел себя в обществе так, словно от него не зависел. По крайней мере, о своей репутации не заботился. Был резок в общении с окружающими людьми, создавал сочинения, вызывающие скандальные ситуации. Естественно, что он едва сводил концы с концами, а говоря проще, нищенствовал. Если бы не добрые люди, среди которых был приютивший его художник-таможенник Анри Руссо, он непременно спился бы и загнулся от голода в какой-нибудь из парижских подворотен.

Впервые Жарри обратил на себя внимание гротескной кукольной драмой «Король Убю», созданной им в 1894 году и тогда же прочитанной в доме популярной в то время писательницы Рашильд. Поставленная через два года на сцене театра известным режиссером Орельеном Люнье-По (1869–1940), она вызвала общественный скандал. Последовавший за этой драмой роман Альфреда Жарри «Деяния и суждения доктора Фаустролля, патафизика» был издателями решительно отвергнут. Его издали через три года после смерти писателя.

Конечно, услышанная от Мириманова новость, что с 1960 года он принадлежит к Ордену патафизиков и даже относится к числу его командоров, в те времена удивила бы кого угодно. Так и слышу вопли тогдашних «заединщиков»: «Ату его, масона!»

В «Орден патафизиков» также входили: Жак Превер, Пабло Пикассо, Раймон Кено, Эжен Ионеско, Жан Ферра, Паскаль Пиа, Макс Эрнест, Хуан Миро, Жан Дюбюфэ, Рене Клер, Мишель Лерис. Какое созвездие известнейших деятелей авангардной культуры Запада! И среди них – Виль Мириманов. По тем временам это событие воспринималось настоящим чудом. Особенно для нас – тех, кто родился и провел детство и юность при сталинском режиме.

В начале 70-х годов я прочитал немало книг о русских масонах и был более-менее сведущ в «масонских тайнах». Однако Общество патафизиков, как объяснил мне Мириманов, не имеет к масонству даже опосредованного отношения. Его идеи воплощают новую художественную реальность. Патафизика зиждется на мысли, что ее последователям надо пытаться сохранять равновесие между ироническим и серьезным подходом ко всему, что они рассматривают. При этом не надо думать, что патафизика представляет собой разновидность пофигизма.

Британский композитор, писатель и ученый Эндрю Хьюгилл в книге «Патафизика: Бесполезный путеводитель» пишет: «Из всего культурного экспорта Франции за последние 150 или около того лет патафизика на удивление оказалась одним из самых долговечных явлений и по сей день привлекающих все возрастающее внимание. Само слово было изобретено школьниками из Ренна (город во Франции. – А.С.) в 1880-х годах и чаще всего ассоциируется с одним из них – поэтом и драматургом Альфредом Жарри. Принято считать, что патафизика находится где-то у истоков ключевых явлений искусства и культуры XX века, включая абсурдизм, дада, футуризм, сюрреализм, ситуационизм и другие».

А вот как патафизики представляли самих себя и свое творческое кредо: «Дело не идет о новой философско-литературной школе, появившейся в Париже и ныне предлагаемой прожорливости нашей планеты. Патафизика существовала с того раза, когда человек почесал себе голову, чтобы облегчить зуд рефлексивной мысли, с тех пор как Сократ доказал Менону, что его мальчик-раб испокон веков знал теорему Пифагора; с тех пор как Панург (один из героев сатирического романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». – А.С.) разбил английского бурсака во время диспута знаками; с тех пор как Льюис Кэрролл отождествил королей с капустой. Однако патафизика сбросила маску и обнаружила свое намерение только в конце XIX века, в то время, когда искусство, наука, религия натыкались друг на друга в потемках <…> Патафизике было трудно сохранить чистоту своей доктрины. Особенно после Второй мировой войны, когда был основан Коллегиум Патафизики. Его расширение повлекло за собой создание огромного организма: устава, сложной иерархии, комиссий, подкомиссий, обсуждений журнала, издающегося четыре раза в год, издательства, представительств во всем мире и при случае публичных собраний; во всей своей деятельности, как внутренней, так и общественной, Коллегиум остался верен патафизическому смыслу существования. Он может повторять слова Убю: “Патафизика есть наука, выдуманная нами, необходимость которой ощущалась повсеместно”, и сменившего Убю Доктора Фостроля: “Патафизика есть наука”».

Как пояснил мне в разговоре о патафизике Мириманов, «патафизика есть по отношению к метафизике то же самое, что метафизика по отношению к физике». И главное: «Это своего рода увеличительное стекло, с помощью которого удается четко различить нравственные изъяны человека и общества».

Патафизика патафизикой, но до того момента, когда он узнал о ее существовании, прошло несколько десятков лет его жизни. Обращусь к основным событиям жизни Виля Борисовича Мириманова.

Семья

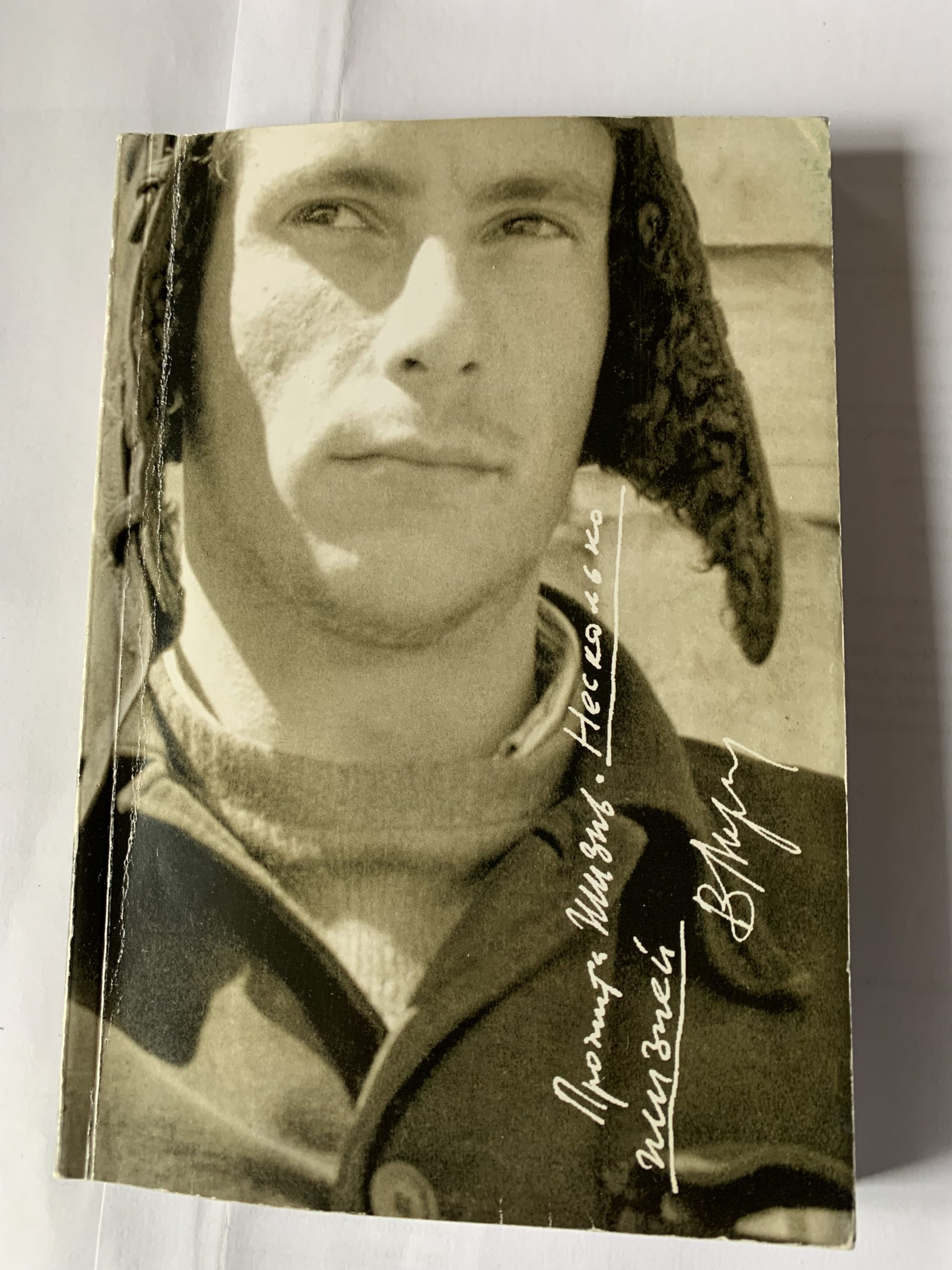

Благодаря посмертному изданию Российским государственным гуманитарным университетом автобиографической книги Виля Мириманова «Прожита жизнь. Несколько жизней» (М., 2012) многие события и факты жизни ее автора и его семьи обрели документальную достоверность. В предисловии к этой книге его коллеги по РГГУ Борис Долгин и Сергей Неклюдов, подготовившие ее к печати, пишут: «Однако в книге воспоминаний и размышлений практически нет страниц, посвященных научной деятельности. Виль Борисович просто не успел обратиться к этим темам – последние записи сделаны уже в больнице, незадолго до смерти ученого. Основная часть текста посвящена детству и ранней юности автора, относящимся к трем совершенно разным мирам. Раннее детство, в полном смысле слова безмятежное, прошло в благополучном мире советских партийных и государственных работников 1930-х годов, из которого он был вырван, когда большой террор дошел до ближайших членов его семьи. Затем было полулегальное существование на свободе. Этот мир не был повторением мира первого – мешали нищета и знание изнанки благополучия, мешало ощущение бесприютности и неполной легализации существования на свободе. Мешал более пристальный взгляд на само это благополучие – взгляд повзрослевшего человека, печальный опыт которого позволял угадывать в нем ненадежность и возможные опасности».

А. В. Краско, впервые попытавшийся представить картину развития рода Миримановых за 200 лет, с конца XVIII века и до нашего времени («Приложение» к книге В. Б. Мириманова. – А. С.), пишет: «Миримановы – армянский род (армяно-григорианского вероисповедания), издавна проживавший в Тифлисе. Представители первых известных нам поколений принадлежали к сословию тифлисских граждан (мещан), владели домами, лавками, вели торговлю, занимались подрядами. В середине XIX века среди Миримановых были уже и потомственные почетные граждане. Некоторые Миримановы поступали на государственную службу как по гражданским, так и по военным ведомствам, жили в разных регионах страны, в том числе в Петербурге и Москве, получали университетское образование. Две ветви рода за заслуги, достигнутые по службе, были возведены в потомственное дворянское достоинство. Однако сведений о присвоении Миримановым дворянского герба нет. В настоящее время Миримановы, насколько нам известно, живут в разных городах России, в том числе в Москве, Петербурге, Астрахани, Воркуте, в странах дальнего зарубежья и, вероятно, в Грузии, Армении и Азербайджане».

Виль Мириманов родился в Тифлисе 22 октября 1929 года в семье партийно-хозяйственного деятеля, работника Наркомата путей сообщения Бориса Николаевича Мириманова и Анаиды Христофоровны Варданян, происходившей из семьи участников революционного движения. Свои детские годы Виль вспоминает как время, когда он «вслушивался в Неведомое». Впечатлительный и одаренный мальчик детство провел вместе с родителями в Москве вплоть до их развода в 1935 году. В 1937 году его отец был репрессирован и умер в лагере в 1938 году. Жили они тогда в Леонтьевском переулке.

Революционные пристрастия родителей сказались на выборе имени новорожденного. Ведь имя Виль означает «Владимир Ильич Ленин». А девочек в то время называли Нинель. Прочтите это имя с конца, и все поймете. Так, например, была названа родившаяся в тот же год, что и Виль, дочка профессора-экономиста, ставшая впоследствии известной переводчицей и писательницей Нинель Воронель. Переехав вместе с мужем-правозащитником в 1974 году в Израиль, она изменила свое имя на привычное Нина.

Очерчу круг близких родственников Мириманова. После развода его мать переехала с ним в Таганрог, в семью его дяди Степана Христофоровича, в то время первого секретаря Таганрогского горкома партии. Вскоре мать вторично вышла замуж за Левона Сергеевича Тер-Минасова, зампреда Таганрогского горсовета, председателя горплана.

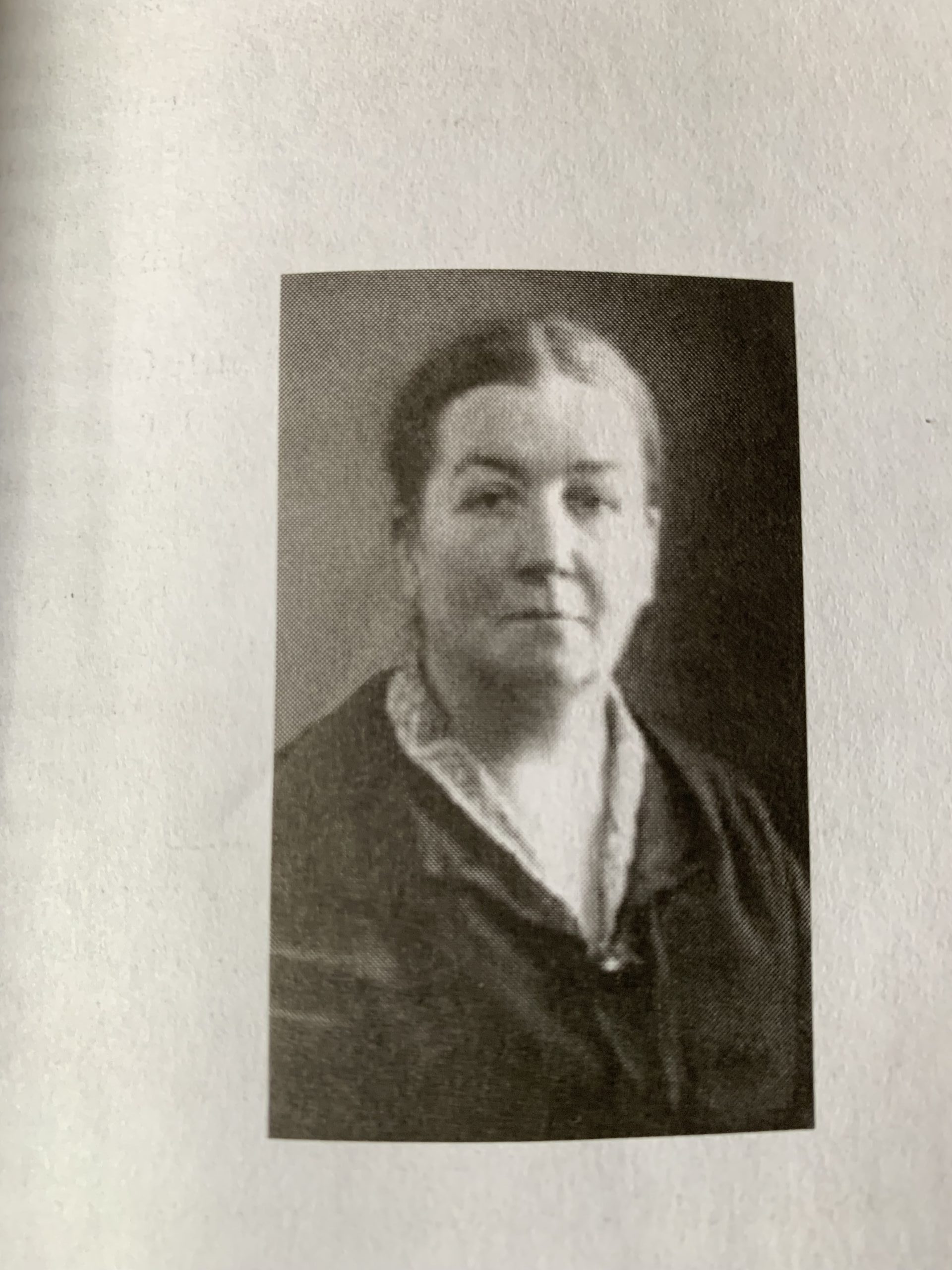

Счастливы дети, детство и юность которых помимо родителей опекают бабушки и дедушки. Бабушка Виля со стороны его матери была необыкновенная. Звали ее Флора Степановна Варданян. Родилась она в Грузии, в городе Ахалкалаки в 1881 году. Окончив с отличием тифлисскую гимназию, поступила в Лондонский университет, на отделение общественных наук и педагогики. После окончания университета работала в детских учреждениях в Армении, занималась проблемой воспитания сирот и беспризорных.

Знаменитая писательница Мариэтта Шагинян (1888–1982), с которой бабушка Виля была дружна, посвятила ей несколько страниц в своих воспоминаниях, опубликованных в журнале «Новый мир» (1981, № 6, с. 20-22): «Флора… была одной из первых, армянских девушек, пожелавших продолжить свое образование и поступить в университет. <…> Для того времени это было почти несбыточное желание. <…> Не в пример тем, кто стремился в швейцарские университеты, выбрала Англию. Подготовилась по языку. Обратилась за помощью к существовавшим тогда армянским благотворительным обществам. <…> Ей помогли, дали на первый год необходимые средства. И Флора, армянская девушка из патриархальной семьи, где бабушки еще носили повязки вокруг рта как обет молчания в присутствии чужих мужчин <…> одна, самостоятельно, переплыв на пароходе Ла-Манш, ступила на землю Англии».

Вскоре она написала письмо знаменитому английскому философу и социологу Герберту Спенсеру (1820–1903), прося его совета: «Великий для своей эпохи писатель, – пишет Шагинян, – получил письмо и тотчас на него ответил. <…> Герберт Спенсер писал незнакомой армянской девушке из далекой России, что от души одобряет ее желание учиться. Советовал ей немедленно подать заявление в Лондонский университет, куда он от себя напишет рекомендацию».

Окончив учебу в Лондоне, бабушка Виля вернулась в Армению. Время шло, политические страсти в Российской империи разгорались. Вступив в социал-демократическую партию «Гнчак» (арм. «колокол», названа в честь газеты А. И. Герцена), а позднее в РСДРП, в 1915 году она создает общество беженцев. После октябрьского переворота по ее инициативе организуется общество «Друг детей», члены которых собирали беспризорных и бездомных детей. С 1924 года она основатель и редактор журнала «Айастани ашхатаворуи» («Труженица Армении»). Тяжелая болезнь вынудила ее переехать в Таганрог к своему сыну Степану Христофоровичу Варданяну. Но вскоре ее жизнь погрузится в кошмар.

Степан Варданян был в Закавказье видным человеком: в 1920 году он – председатель ЦК комсомола Грузии, в 1921-м – член Тифлисского ревкома, народный комиссар внутренних дел, начальник политотдела 11-й армии, председатель ревкома в Александрополе. Был заместителем председателя Госплана Закавказья, редактировал газету «Заря Востока» (Тбилиси). В 1930 году избирался вторым секретарем ЦК компартии Армении и одновременно членом Президиума ЦИК Армении, членом ЦИК СССР. Затем пошло стремительное снижение его партийного и государственного статуса. В апреле 1932 года его избрали первым секретарем Таганрогского горкома ВКП(б), а на четвертый год своего нового секретарства он, возвращаясь из Москвы, был арестован близ Таганрога на станции Марцево и тут же отправлен в Ростовскую тюрьму НКВД. Варданян вошел в список лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда СССР от 27 февраля 1937 года по первой категории (расстрел). В тот же список попал и Левон Сергеевич Тер-Минасов, отчим Виля. Он вместе с С. Х. Варданяном и своим начальником К. Б. Шулговым был обвинен в создании троцкистской организации и расстрелян.

Семью Мириманова, в которой оставались только женщины и дети, выслали на спецпоселение в город Белебей. Через некоторое время у мальчика появился новый отчим – Петр Георгиевич Жуков.

Как разрушилась мечта о рае на земле

Вернусь к книге Виля Мириманова, к его воспоминаниям о Белебее: «Начну, пожалуй, с тарантаса, который покачиваясь, вез нас по проселку через свежевспаханное поле в никому неведомый городишко, затерянный в ковыльных башкирских степях. Я запомнил черную землю, удивительный ее жирный блеск. Через два года эта земля вберет в себя моего кроткого братца, сидящего сейчас на руках мамы, рядом с бабушкой, которой суждено на год пережить своего любимого внука. Я помню прозрачные сумерки, темную фигуру возницы на красном вечернем небе, помню, что у мужика, который вез нас со станции в город, были общие с лошадью, тарантасом и окружающим ландшафтом звуки и запахи неизвестной мне ниши бытия. Силовые линии сходились к этой фигуре, занимавшей промежуточное положение между лошадью и телегой».

Неожиданное перемещение маленького Виля в совершенно другое социальное и культурное пространство его не обескуражило и не придавило. У него не было ощущения, что из рая его перемещают в ад. Оно пришло значительно позднее. Наоборот, тогда перед ним открылся новый, неведомый мир. Тем более что Белебей не относился к местам столь отдаленным, как, например, Колыма и Воркута. Это место на Южном Урале было почти курортным. Рядом с ним в селе Надеждино находилось поместье писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859). Прочитанная позже Вилем вторая часть автобиографической хроники писателя «Детские годы Багрова-внука» резко контрастировала с его тогдашней жизнью.

Его интерес к живописи возник неожиданно, но не случайно. Произошло это озарение там же – в ссылке. По убеждению Мириманова, «детство – это непосредственное восприятие вещей, лишенное искажающего, кривого и замутненного фильтра знания». К тому же оно позволяет «видеть вещи как они есть, без предваряющих и отчуждающих определений».

О том, как у него открылись глаза на искусство живописи, он пишет: «Как-то возвращаясь из школы и перебираясь по камням через ручей, вытекавший с территории винзавода, я обратил внимание на прибившиеся к камням комки слипшихся бумажек, которые оказались этикетками, смытыми с винных бутылок. Я принялся осторожно разъединять и раскладывать яркие, глянцевые от влаги цветные картинки. Я был совершенно заворожен красочным зрелищем. Стоя на коленях перед тускнеющими, усыхавшими лоскутками бумаги, я не знал, как удержать это чудо, которое, конечно же, было лишь как-то случайно, поверхностно связано с бумажными струпьями. При всей скромности это было явление Живописи. Это явление в его простейшей ипостаси вызвало у меня такое чувство упоения, которое не всегда испытывают перед подлинными шедеврами искусства».

Окружавшая природа с бурлящими реками, с вытекавшей из горы по деревянным желобам родниковой хрустальной водой, с притаившимися в низинах незабудками не давала взрослым впадать в уныние, а детей взбадривала и радовала новыми впечатлениями. И все же…

Приведу еще один отрывок из его автобиографической книги: «Однако средой обитания была не эта яркая природа, а безнадежно серая культура, убогий быт районного башкирского городка. Бесцветным было все: пыльные фасады центральной, Советской улицы, дощатые некрашеные заборы, местная газета “За колхоз” и даже рекламный щит кинотеатра «Восток», сообщавший о выходе на экран “нового художественного фильма”. Причины удручающего убожества этой рекламы, отображавшей какой-нибудь сюжет очередного фильма, были те же, что и причины всеобщей серости советского быта: самодельщина, нищета, тотальное единообразие».

В первый год их ссылки Мариэтта Шагинян писала им письма и даже высылала денежные переводы.

В Белебее оказался еще один ребенок с художественными наклонностями, в будущем известный художник – Владимир Алексеевич Ховралев, с которым познакомился и подружился восьмилетний Виль. Он был младше Мириманова на два года. Позднее тот и другой поступили в Ленинградское архитектурно-художественное училище № 9. Владимир Ховралев поступил на год позже. Впрочем, профессии у них были разные. Мириманов учился на мраморщика, а Ховралев – на альфрейщика-живописца (живопись по сырой штукатурке). Это было их первоначальное художественное образование. В 2007 году вышла книга Владимира Алексеевича «Воспоминания. Живопись. Театр» (СПб.: ООО «АСпринт») с посвящением памяти В. Б. Мириманова.

Судьба соединила в Белебее две семьи южан и северян, поселив их в одной избе. Цепкая память Мириманова сохранила детали нового образа жизни аристократической семьи Жуковых: «Двадцатипятилетняя Варя водила грузовик. Ее младший брат Петя работал в кинотеатре попеременно художником, музыкантом, киномехаником. Их мать, Евгения Ивановна, с умными светлыми глазами, маленькая, полная, в засаленном сатиновым халате, надетом поверх разного тряпья, с петербургской наборной кошелкой в руках бродила по городу, собирая щепки, попадавшиеся ей по пути на заросших травой белебеевских улицах (В. Ховралев недавно признался, что тогда – в то время ему было десять лет – несмотря ни на что увидел в ней “графиню”). Я пребывал в постоянном общении, с одной стороны, с Евгенией Ивановной, вдохновлявшей и просвещавшей меня рассказами о своем детстве, семейных историях, быте и выдающихся людях аристократического Петербурга, с другой – с моей бабушкой Флорой с ее невероятным прошлым…». Здесь я бы уточнил: вместо «невероятным» поставил бы к прошлому другой эпитет – «большевистским» прошлым.

Петр Жуков оказался в обеих семьях единственным взрослым мужчиной. В сентябре 1939 года у Виля появился сводный брат Сергей – сын Петра и А. Х. Варданян.

Мириманов признается: «Никто не сделал больше для образования меня в того, кем я стал, чем бабушки: бабушка Флора, учившая меня читать и писать, и особенно – Евгения Ивановна Жукова».

С английским языком, на изучении которого настаивали бабушка Флора и Евгения Ивановна, у Виля отношения не сложились. Он признается: «Да и как могло получиться? В стены крытой соломой избы ударял ветер, приносивший не только запахи степей, выгоравших под жарким башкирским солнцем, но также и весть о безысходности, о том, что та жизнь, где имеют смысл такие вещи, как иностранный язык, кончилась. Не надо думать о возврате «к себе»; тот мир больше не существует, жить нужно тем, что здесь и теперь. Это отныне и навсегда. Никогда не вернутся к нормальной жизни ни моя мама, ни бабушка Флора, ни Евгения Ивановна, ни Петя и его сестра Варя. Никогда они не вернутся в свою жизнь, данную им от рождения. И Белебей еще не последняя точка в бездну. Они еще не знают, что наше падение продолжится, что через три года у нас отнимут и то немногое, что мы успели к тому времени обустроить. Впереди был немыслимый саманный барак на краю нищего свиносовхоза им. 8 марта…»

Мириманов вспоминает о зиме в Белебее: «Вокруг керосиновой лампы за самоваром соберутся две семьи, и Евгения Ивановна, единственно сохраняющая в полной мере бодрость духа (для нее катастрофа началась в 1917 году, когда она с детьми уже проходила школу выживания, ютясь в бане, оставленной им победившим пролетариатом), будет рассказывать свои истории. Моя бабушка Флора никогда не участвует в этих чаепитиях и беседах. Ей нечего сказать. Ее катастрофа неизмеримо глубже. То, что ее постигло, жжет мозг и надрывает душу, оно не имеет ни объяснения, ни оправдания. Она даже не может рассчитывать на сострадание. <…> Для нее все выглядело так, как если бы в стране верх взяли уголовники – обыкновенные воры. Получалось так, что партия, в которой моя бабушка занимала видное место, использовала эту силу, ее темные инстинкты, для разрушения общества, государства, морали».

При всех социальных и идеологических различиях у них было и общее: классическое образование, знание языков. По словам Мириманова, «во всем Белебее только они читали английские, французские, немецкие книги, хранившиеся в корзинах под кроватями».

У Виля было много ежедневных забот по дому. Он наполнял водой все имеющиеся в доме сосуды, ходил в детскую консультацию за питанием для братика, готовил топливо для таганка, дрова для печки, приносил молоко, которое брали в доме, где держали корову. Заняться своими делами почти не было времени. Не надо забывать, что он еще учился в школе. В Белебее – с первого по восьмой класс. А в свиносовхозе, куда их переселили, школы-десятилетки не оказалось.

Много ведется разговоров (как прежде, так и по сей день) о том, что нравственно и что безнравственно. Эрнест Хемингуэй дал простой ответ на этот, казалось бы, сложный вопрос: «Нравственно то, после чего нам хорошо; безнравственно то, после чего нам плохо».

Закончу эту подглавку вскриком умирающего Виля Мириманова: «Скажи Создатель, если действительно Ты подобен своему творению, как мог Ты создать смертных богов? Никакая жестокость не была бы более изощренной».

Эпилог

Еще ребенком Виль Мириманов почувствовал, что «впечатления – это та духовная пища, которая обеспечивает жизнь души». Понятно, что в то время сформулировать эти ощущения мальчик, погруженный в мир книг и соприкасавшийся лицом к лицу с беспощадной к нему и его семье действительностью, вряд ли бы смог. Но будучи юношей, он понял, что дожидаться паспорта с отметкой об административной высылке означает поставить крест на его стремлении стать художником или искусствоведом. Его отчим Петр Георгиевич Жуков после демобилизации в 1946 году вернулся в Ленинград и отыскал там старых друзей семьи – Монаховых и Иловайских. Туда же он вызвал своего пасынка Виля для поступления в ремесленное Архитектурно-художественное училище № 9.

Мириманов закончил это училище в 1949 году. Некоторое время работал в разных местах: на строительстве санатория в Сочи и здания Московского университета на Воробьевых горах. Одновременно он оканчивал школу-десятилетку. В те же годы начал писать стихи. Его поэтические опыты выпадали из общего контекста советской поэзии. Социальный оптимизм в них отсутствовал. Мариэтта Шагинян, посоветовала ему быть как можно дальше от всего, что связано с идеологией и литературой. Она желала добра внуку близкой подруги. Его мать была с ней солидарна. Для Мариэтты Шагинян занятие идеологией и политикой было воротами на тот свет. И Мириманов, вняв увещеваниям двух женщин, взял твердый курс на Ленинградский институт живописи, скульптуры, архитектуры им. И. Е. Репина Академии художеств, куда он вскоре и поступил. Он понял, что его интересы находятся на рубеже между философией и историей искусства. В 1978 году В. Б. Мириманов защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора искусствоведения по теме «Искусство тропической Африки. Систематика. Эволюция».

В общем, звания командора Ордена патафизиков Виль Борисович Мириманов не посрамил, как и не запятнал честь русской науки. И дальше все у него шло как по накатанной колее. Шло бы и дальше, когда бы не смертельная болезнь…