Александр Вертинский: «Я всегда был только зеркалом и микрофоном своей эпохи»

Леонид Воронин

«Говорят, душа художника должна, как Богородица, пройти по всем мукам», – писал Александр Вертинский, осмысляя прожитые им в эмиграции годы. И в самом деле, какая же это толща времени: 23 года «длинной и не очень веселой жизни» человека без родины. От Константинополя до Шанхая – почти в двух десятках стран выступал знаменитый русский шансонье. И творческие взлеты, и горькие минуты тоски по родине – все вместила в себя его эмигрантская жизнь.

Но тяга к российской земле «на том берегу» не оставляла Вертинского. Он дважды обращался в государственные органы советской России с просьбой о возвращении на родину, но получал отказы. В начале марта 1943 года, в самый разгар Великой Отечественной войны, он вновь обращается с той же просьбой к первому заместителю Председателя Совета Народных Комиссаров СССР, народному комиссару иностранных дел В. М. Молотову. С обезоруживающей откровенностью пишет он в этом обращении: «Я всегда был только зеркалом и микрофоном своей эпохи». И настойчиво повторяет свою просьбу: «Разрешите мне вернуться домой». 10 апреля 1943 года он наконец получает разрешение на въезд в Советский Союз с правом проживания в Москве.

Долгожданный отъезд на родину затягивался из-за проволочек, которые устраивали японцы, оккупировавшие в те годы Китай. Только в начале октября 1943 года семья Вертинских – сам артист, его жена с трехмесячной дочкой и его теща – выехала из Шанхая в Советский Союз. Сначала на японском пароходе, а потом на материке в поезде до первой приграничной станции на советской территории. Ненастная погода поздней осени, как бы вторя тревожным ожиданиям возвращенцев, сопровождала их на всем пути: порывистый, злой ветер, дувший с моря, сменился пронизывающим холодом на суше. Завершающее путь – десятидневное путешествие по железной дороге от Читы до Москвы.

В ноябре 1943-го поезд прибыл в Москву, на Белорусский вокзал. Семье Вертинских предоставляют номера в «Метрополе» – самой комфортабельной гостинице, в которой в годы войны жили дипломаты иностранных государств, важные государственные гости.

Александр Николаевич отправляет семью в гостиницу, а сам задерживается: хочет вглядеться в хорошо знакомый ему город, найти те давние, запомнившиеся приметы Тверской улицы и примыкавших к ней площадей и бульваров. Вот Цветной бульвар: здесь, во дворе мастерской скульптора Меркурова, он в арестантском халате позировал для создаваемого памятника Достоевскому. «Отличный был натурщик, – рассказывал Меркуров. – Усвоил мой замысел, принял правильную позу. А как держал свои изумительные пластичные руки!»

А дальше – оживляет свои воспоминания артист – по Тверской, мимо домов, где выступал он в те давние годы в литературных и драматических кружках. И так до самого Мамоновского переулка, до располагавшегося в нем Театра миниатюр, который держала Марья Александровна Арцыбушева. В садике при театре летом 1913-го она увидела Александра и вскользь заметила:

– Что вы шляетесь без дела, молодой человек? Шли бы лучше в актеры, ко мне в театр.

– Да, но я же не актер, – ответил он. – Я ничего, собственно, не умею.

– Не умеете, так научитесь.

– А сколько я буду получать за это? – деловито спросил Александр и услышал неожиданный ответ:

– Ни о каком жалованье не может быть и речи, но… в три часа дня мы садимся обедать. Борщ и котлеты у нас всегда найдутся. Вы можете обедать с нами.

Борщ и котлеты и стали первым его жалованьем. Возвратившись после долгих лет эмиграции, он с улыбкой вспоминал о своем московском театральном дебюте. Он хотел пристальнее вглядеться во вновь приблизившиеся к нему московские улицы и бульвары. Но не так-то легко было сделать это в холодные, по-зимнему вьюжные ноябрьские дни. И он стал обзванивать своих давних друзей. Сын его старого друга, режиссера и художника Александра Разумного, Владимир, живший в доме на Тверской, пригласил Александра Николаевича в гости. Осмотревшись в комнате, Александр Николаевич «с таинственной, лишь ему присущей артистичностью присел у рояля. Аккорд, еще аккорд – и вдруг тихо, словно из приглушенного патефона, полилась песня… Стук в дверь, тревожный и упорный, не остановил погруженного в музыку артиста… На пороге – соседка… “Володенька, – тихо проговорила она, – не заводи Вертинского так громко. Ведь люди разные вокруг… – и тут же добавила, – но патефон не выключай, а сделай чуть потише. Ведь это его песни”».

Недолгим было гостевание Вертинского в квартире на Тверской. Новый стук в дверь, и в квартиру вошли «люди в штатском» – служащие гостиницы – и увезли его в «Метрополь».

И здесь неотвязный вопрос: а почему так приняли вернувшегося артиста-эмигранта? Ведь понятно, что полученное им разрешение на возращение зависело в конечном итоге не от Молотова, а от первого лица государства – Сталина. И вот прямое подтверждение этому: артист приезжает в Москву в ноябре 1943 года, а уже в январе 1944-го по прямому указанию Сталина в Доме звукозаписи записываются 15 песен Вертинского на восьми пластинках. Сопроводительная записка председателя комитета по делам искусств М. Храпченко приложена к комплекту этих пластинок: «Тов. Сталину. Согласно договоренности, посылаю Вам подготовленные нами грампластинки с записью А. Вертинского». По этим пластинкам, сохранившимся в сталинском архиве, видно, что они неоднократно проигрывались. Интерес Сталина к песням Вертинского стал решающим в его судьбе. Говорят, что, узнав о просьбе артиста вернуться в СССР, он сказал: «Пусть приезжает. Пусть допоет».

А когда в начале 1948 года Жданов принес на утверждение Сталину проект постановления политбюро ЦК ВКП(б) «Об опере “Великая дружба” В. Мурадели», где был нелицеприятный отзыв об искусстве артиста Вертинского, Сталин перечеркнул все, что было написано о Вертинском, и сказал: «Дадим артисту Вертинскому спокойно дожить на Родине».

Александр Николаевич и получил такую возможность «спокойно жить» в неспокойное время, когда на собраниях творческой интеллигенции обсуждалось партийное постановление, подвергавшее жесткой критике «антинародные тенденции» в советской музыке, оторванность музыкальных произведений «от запросов и художественного вкуса советского народа». На таких собраниях случалось, что кто-то вносил предложение: «Осудить концертные выступления артиста Вертинского». Но председательствующий неизменно пресекал подобные попытки: «Вопрос об артисте Вертинском обсуждать не будем».

Воронин Леонид Борисович – писатель, критик. Автор книг: «По следам баллады» (М., Открытый мир, 1996; 2-е изд. – 2001); «Два берега русской поэзии» (М., Артефакт-Стиль, 2001), «Ищу человека» (книга воспоминаний и литературных заметок (М., Волшебный фонарь, 2009); «Эдуард Багрицкий», ЖЗЛ (М., Молодая гвардия, 2018).

Однажды на концерте Вертинского побывала Розалия Землячка – известная коммунистка, фурия «красного террора» в Крыму в годы Гражданской войны. На следующее утро после концерта она позвонила А. С. Щербакову, который ведал идеологией в ЦК ВКП(б).

Вот что рассказывала об этом Лидия Вертинская в беседе с Эльдаром Рязановым.

Лидия Вертинская: Землячка звонит Щербакову: «Я вчера была на концерте Вертинского, послушала его репертуар. Ему надо создать новый. Это абсолютно не имеет отношения к нашей идеологии». Может быть, не такая в точности формулировка была, но смысл такой. И попросила доложить об этом Сталину. Щербаков на очередном заседании ЦК сообщил Сталину: «Мне звонила Землячка. Она была на концерте Вертинского и сказала, что его репертуар не соответствует нашей идеологии, что ему следует написать другие песни». Сталин выдержал большую, долгую паузу. Он, кажется, замечательно умел делать паузы… и сказал: «Зачем создавать новый репертуар артисту Вертинскому? У него есть свой репертуар, а кому не нравится – тот пусть не ходит и не слушает».

Эльдар Рязанов: То есть он защитил Александра Николаевича?

Лидия Вертинская: В общем, да, хотя были сказаны одна-две фразы.

Эльдар Рязанов: Этого было достаточно, чтобы фразы стали известны всем, кому положено.

«Кому положено» слышали о таком отношении Сталина к Вертинскому. Так что Александр Николаевич мог «спокойно жить» и выступать с концертами и… не мог не понимать, кому он этим обязан.

Но в 1956 году, после XX съезда КПСС, Вертинский в письме жене от 27 марта 1956 года так осмысливает обрушившуюся на него информацию: «Очень тяжело жить в нашей стране. И если бы меня не держала мысль о тебе и детях, я давно бы уже или отравился, или застрелился. Ты посмотри эту историю со Сталиным. Какая катастрофа! И вот теперь, на 40-м году Революции, встает дилемма – а за что же мы боролись? Все фальшиво, подло, неверно. Все – борьба за власть одного сумасшедшего маньяка! На съезде Хрущев сказал: “Почтим вставанием память 17 миллионов человек, замученных в лагерях и застенках Сталиным”. Ничего себе?.. Кто, когда и чем заплатит нам – русским людям и патриотам – за “ошибки” всей этой сволочи? И доколе они будут измываться над нашей Родиной? Доколе?»

Он писал об этой неожиданной «истории со Сталиным» со столь же безоглядной искренностью, как и в первые послевоенные годы, когда с поразительной откровенностью делился с женой (в письме от 9 ноября 1950 года) размышлениями о судьбах искусства своей страны:

«Что писать? Что петь? Есть только одна правда – правда сердца. Собственной интуиции. Но это не дорога в искусстве нашей страны, где все подогнано к моменту и необходимости данной ситуации. Сегодня надо писать так. Завтра – иначе. Я устал и не могу в этом разобраться. И не умею. У меня есть высшая надпартийная правда – человечность. Гуманность. Но если сегодня нам не нужна она, значит, надо кричать: “Убей! ” и т. д. Все это трудно и безнадежно. И бездорожье полнейшее!»

И такое бездорожье приходилось преодолевать недавнему эмигранту после возвращения на родину.

Прошла война, началась мирная жизнь, и семье Вертинских надо было уже самостоятельно обустраиваться, расставаться с гостиничными номерами и думать о собственном жилье.

Прошла война, началась мирная жизнь, и семье Вертинских надо было уже самостоятельно обустраиваться, расставаться с гостиничными номерами и думать о собственном жилье.

Не враз нашлось такое жилье. Но хлопоты по его получению, сложные жилищные обмены привели Вертинских в самый центр Москвы, в квартиру на улице Горького (ныне Тверская). Такой переезд на главную улицу столицы Вертинский принял с восторгом. Подумать только: Москва, центр!

Но была еще одна причина, вызвавшая радость Александра Николаевича, поселившегося в доме на улице Горького. До революции он и его сестра Надя жили в Козицком переулке, на углу которого и улицы Горького и стоит ныне мемориальный дом. Надя, выступавшая в опереточной труппе на сцене Театра миниатюр в Мамоновском переулке, поддерживала театральные увлечения брата, верила в его творческие возможности. И эта поддержка сестры сохранялась в памяти Александра.

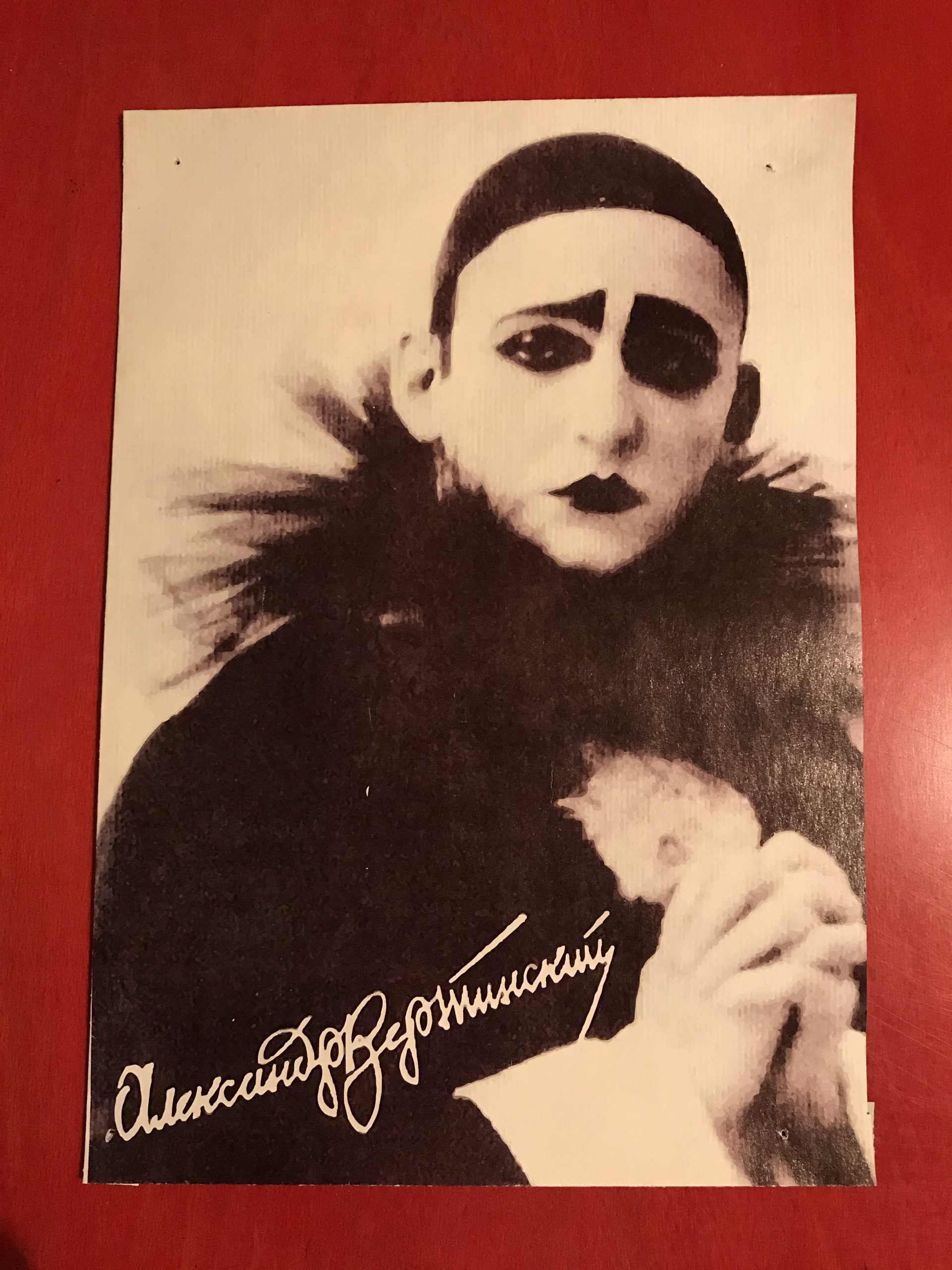

Молодой дебютант нашел себя, нашел свою маску «бродяги Пьеро» на театральной эстраде в том самом Театре миниатюр.

Переломный 1917 год заставил многое переосмыслить. Так что маска Пьеро певцу уже не нужна: метафора в его песенках уступает место прямому, открытому слову.

В ноябре 1917 года Вертинский выступил в Петровском театре в Москве с новой песней «То, что я должен сказать». Она посвящена погибшим юнкерам – сторонникам Временного правительства, защищавшим Кремль в сражении с революционными солдатами в октябрьские дни 17-го года. Артист вышел на сцену не в костюме Пьеро, а в черном фраке с траурным креповым бантом, завязанным на правом рукаве. И вот как пел Вертинский о мальчиках-юнкерах: «Подойдя к краю рампы, я бросал слова, как камни, в публику – яростно, и сильно, и гневно! Уже ничего нельзя было удержать и остановить во мне. Зал задохнулся, потрясенный и испуганный: “Я не знаю, зачем и кому это нужно, // Кто послал их на смерть не дрожавшей рукой…”»

Трагизм происходящего нарастает и прорывается в дерзком укоре ошеломленным слушателям:

И никто не додумался просто стать на колени

И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране

Даже светлые подвиги – это только ступени

В бесконечные пропасти к недоступной весне.

Крамольность этой песни была очевидна для большевиков, пришедших к власти после Октябрьского переворота. Вот почему автора песни о юнкерах вызвали в Москве в ЧК.

«– Вы что, симпатизируете контрреволюции? Вы на стороне этих буржуазных выкормышей? – спросили меня.

Я ответил, что просто их жалею, что они отдали жизни за безнадежное дело. А их жизни могли бы пригодиться России.

– Новая Россия обойдется без них, – ответили мне.

– Но это же просто песня, и потом вы же не можете запретить мне их жалеть.

– Надо будет, и дышать запретим!

Вот тогда я и понял, что для меня места в новой России нет.

И я уехал на юг».

Крым, Севастополь… Так началась эмиграция Вертинского, его сомнения и горькие переживания. Но были и поднимавшие настроение впечатления, и примечательные встречи – и прежде всего в странах, в которых отогрелась его душа и он ощутил прилив новых творческих сил – в Польше и во Франции.

К Польше, рассказывал русский шансонье, «у меня всегда была какая-то нежность. Может быть, потому что в моих жилах, несомненно, течет некоторая доза польской крови. Людей с моей фамилией я в России не встречал. Зато в Польше она попадалась мне более или менее часто. Правда, там она произносится иначе. Поляки говорят: «Пан Вертыньский» или «Пан Верцинский». Но это уже вопрос произношения. Какой-нибудь прадед у меня, наверное, был поляком».

В Польше создал он песни, которые вошли в его «золотой канон». И самая знаменитая из них песня, точнее романс – «Пани Ирена». Он исполнял его в Варшаве в 1923 году. Пел, обращаясь к сидящей в зале полячке, вглядываясь в ее «крылатые брови», в «лоб Беатриче», в ее «гордые польские руки». Пел, завершая романс страстным признанием:

И бледнеть, и терпеть, и не сметь увлекаться,

И, зажав свое сердце в руке,

Осторожно уйти, навсегда отказаться

И еще улыбаться в тоске.

Не могу, не хочу, наконец – не желаю!

И, приветствуя радостный плен,

Я со сцены Вам сердце, как мячик, бросаю.

Ну, ловите, принцесса Ирен!

И он бросил со сцены красное картонное сердце в руки взволнованной слушательницы, чье лицо «до восторга, до муки обожжено» романсом русского шансонье.

Популярность этого романса в Польше была такой, что как минимум две дюжины прекрасных варшавянок, носящих имя Ирена, утверждали, что романс посвящен им.

И не менее чем Польша, дорога́ была Вертинскому Франция на рубеже 1920–1930-х годов: его покорил Париж.

В лучших парижских ресторанах он знакомился с королями, великими князьями, банкирами, миллионерами. «Все они знакомились со мной потому, что их интересовала русская песня, русская музыка, – вспоминал Вертинский. – Случались вечера, когда за столами сидели Густав Шведский, Альфонс Испанский с целой свитой, принц Уэльский, Кароль Румынский, Вандербильты, Ротшильды, Морганы. Приезжали и короли экрана…»

С одним из знаменитых «королей экрана» Чарли Чаплином Вертинский встретился на обеде в апартаментах отеля «Крийон», соседствовавшего с Вандомской площадью Парижа и площадью Согласия.

За обедом Александр Николаевич разговорился с Чаплином и «даже успел подружиться». Начались выступления приглашенных на обед артистов. Серж Лифарь танцевал, Вертинский пел… Чаплин был в восторге. Когда стали пить шампанское, метрдотель подал знаменитые «наполеоновские фужеры старого венецианского стекла с коронами и наполеоновским “N”».

Цыгане запели «чарочки» и поднесли первую Чаплину. Тот выпил бокал до дна и, к ужасу присутствующих, разбил его об пол. А через несколько минут выпил второй бокал и тоже разбил.

Все растерянно молчали. Метрдотель подошел к Вертинскому и умоляюще попросил: «Скажите этому “парвеню”, чтобы он не бил бокалов… Это сервиз исторический. Заменить его нечем».

Вертинский проникся тревогой метрдотеля: подождал, пока Чаплин нальет вина, и когда, «осушив бокал, он собирался кокнуть его об пол, удержал его руку и спросил:

– Чарли, зачем вы бьете бокалы?

Чаплин ужасно смутился.

– Мне сказали, – отвечал он, – что это русская привычка – каждый бокал разбивать.

– Если она и “русская”, – сказал Вертинский, – то, во всяком случае, дурная привычка. Тем более что это наполеоновский сервиз и второго нет даже в музеях».

Чаплин извинялся и горевал, как ребенок, и больше посуды не бил.

А вслед за Францией – Америка. 5 марта 1935 года Вертинский дает концерт в «Таун-Холле», одном из самых больших, концертных залов Нью-Йорка, вмещающем две с половиной тысячи человек. В кассе – аншлаг, а в зале – Федор Шаляпин, с которым он познакомился еще в Париже в 1927 году, Рахманинов, известные музыканты, артисты, художники…

Среди почетных гостей на концерте Вертинского в «Таун-Холле» – знаменитая кинозвезда Марлен Дитрих. «Я считаю, что у меня “русская душа”, – признается она и утверждает: – Русские могут так петь и любить, как ни один народ в мире…»

Она приглашает Вертинского погостить у нее на вилле в Беверли-Хиллз в Голливуде. И он принимает приглашение. Но нет, что-то не ладится, не получается – и артист покидает гостеприимную хозяйку, объясняясь с ней в полушутливой песенке «Марлен»:

Вас не трудно полюбить.

Нужно только храбрым быть,

Все сносить, не рваться в бой

И не плакать над судьбой.

Надо розы приносить

И всегда влюбленным быть,

Не грустить, не ревновать,

Улыбаться и вздыхать.

Надо Вас боготворить,

Ваши фильмы вслух хвалить

И смотреть по двадцать раз,

Как актер целует Вас,

Прижимая невзначай…

Гуд бай!

Так, улыбаясь и вздыхая, он передает все пережитое им в Беверли-Хиллз и завершает демонстративно-театральной концовкой:

Нет. Уж лучше в нужный срок

Медленно взвести курок

И сказать любви: «Прощай!..

Гуд бай».

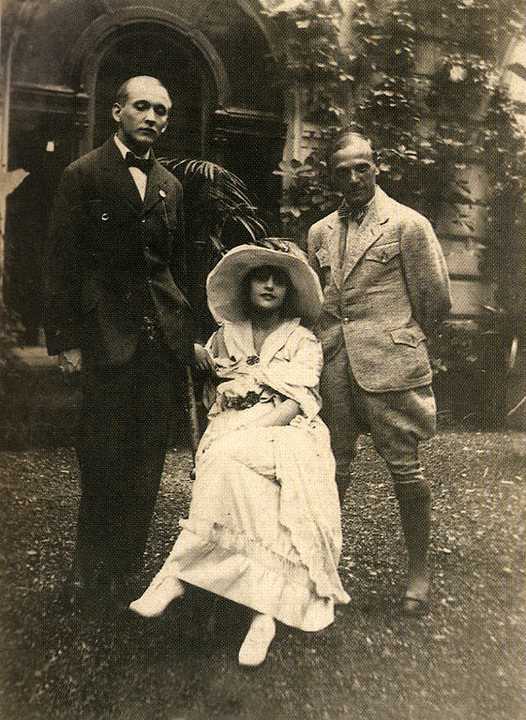

А странничество Вертинского по миру продолжается. Он приезжает в Китай и здесь, наконец, находит «белую птицу Спасения» – юную Лидию Циргвава, ставшую его любимой женой. Лидия – дочь служившего в управлении Китайско-Восточной железной дороги грузина Владимира Константиновича Циргвава и Лидии Павловны Фоминой из семьи сибирских староверов.

Лидия была на 34 года моложе Вертинского. Такая разница в возрасте казалась ошеломительной, но ее чувства не подчинялись никаким запретам. Уже первое знакомство со знаменитым артистом покорило Лидию. Вот как вспоминала она о выступлении Вертинского в 1940 году в шанхайском кабаре «Ренессанс»: «Полутемный зал в сигаретном дыму. Небольшое возвышение для джаза. На сцену выходит пианист, и рядом возникает человек в элегантном черном смокинге. Вертинский! Какой он высокий! Лицо немолодое. Волосы гладко зачесаны. Профиль римского патриция! Он мгновенно окинул взглядом притихший зал и запел.

На меня его выступление произвело огромное впечатление. Его тонкие, изумительные и выразительно пластичные руки, его манера кланяться – всегда чуть небрежно, чуть свысока. Слова его песен, где каждое слово и фраза, произнесенные им, звучали так красиво и изысканно. Я еще никогда не слышала, чтобы столь красиво звучала русская речь, а слова поражали своей богатой интонацией».

Лидия Владимировна вошла в жизнь Вертинского той «птицей Спасения», которая принесла ему долгожданный семейный уют, двух дочерей – будущих актрис Анастасию и Марьяну. И сама Лидия Вертинская приобщилась к миру искусства, став художницей и киноактрисой.

Сбылось все, о чем мечтал артист в годы эмиграции: есть семья, есть свой дом, надежный и благоустроенный, где живут близкие и родные люди, которые радуются каждому твоему приезду из близких и дальних, подчас нелегких, но всегда плодотворных гастролей.

Да, плодотворных, но в самом деле нелегких для человека, чей возраст приближался к шестидесяти годам, а потом и переваливал за эту черту. А условия, в которых проходили гастрольные концерты, нередко ошарашивали отсутствием элементарного комфорта, техническими неполадками и «выходками» погоды. Вертинский так вспоминал о своем выступлении в Таганроге в мае 1951 года: «На мою беду, концерты в открытом театре, летнем, без крыши, и дует такой ветрило, что срывает крыши. Сукна кулис надуваются, как паруса, и щелкают выстрелами. Временами хлещет дождь, а ветер дует прямо в горло мне – он лобовой. Публика сидит, накрывшись плащами и зонтами, театр полон, а за его стенами еще две толпы стоячих людей, так – по тысяче человек слева и справа. Мне кажется, что я пою на эшафоте. Ни один певец в Союзе не стал бы петь в такой ситуации! Но что же делать? Наряд! Люди пришли. Ждали меня месяц… Я собираю все свои силы и… пою. Слава Богу, хоть микрофоны стоят, кажется, хорошие. Всем слышно, все довольны. Ветром меня охлобыстывает с головы до ног, и я думаю, будет у меня воспаление легких или не будет? Так, дрожа от холода и горя, я заканчиваю концерт. Утешаю себя мыслью о том, что если люди идут меня слушать в такую погоду и не уходят до конца, то и я не могу уйти со сцены, как часовой со своего поста».

Напряженным был предложенный артисту график работы – 24 концерта в месяц. Причем на каждом концерте из 100 представленных им песен допускалось к исполнению только 30. За этим следил неизменно присутствовавший на выступлениях Вертинского представитель из реперткома. Конечно же, артисту было тесно в этих рамках, и он, как замечает Лидия Вертинская, «отводил душу, когда пел на закрытых концертах для театральных актеров». Но, увы, не всегда приходилось «отводить душу».

Почти полтора десятка лет прошло после его возвращения на родину, и Вертинский в письме первому заместителю министра культуры СССР С.В. Кафтанову (в 1956 году) подытожил, оценил резонансный отклик своих многолетних гастролей по стране: «Я уже по 4-му и 5-му разу объехал нашу страну. Я пел везде – и на Сахалине, и в Средней Азии, и в Заполярье, и в Сибири, и на Урале, и в Донбассе, не говоря уже о центрах. Я заканчиваю уже третью тысячу концертов. В рудниках, на шахтах, где из-под земли вылезают черные, пропитанные углем люди, ко мне приходят за кулисы совсем простые рабочие, жмут мне руку и говорят: “Спасибо, что Вы приехали! Мы отдохнули сегодня на Вашем концерте. Вы открыли нам форточку в какой-то иной мир – мир романтики, поэзии, мир, может быть, снов и иллюзий, но это мир, в который стремится душа каждого человека!..” Все это дает мне право думать, что мое творчество, пусть даже и не очень “советское”, нужно кому-то и, может быть, необходимо».

«Форточка в иной мир», о которой писал Вертинский, – это, можно сказать, и своего рода киноэкран, раскрывший грани его дарования не только как знаменитого русского шансонье, но и как яркого киноактера. Еще до революции сыграл он свои первые роли в тогда еще «немом» кино («Великом Немом») – сохранил в памяти самые примечательные моменты его становления, гордился творческой дружбой со знаменитой в те годы «королевой экрана» Верой Холодной.

После возвращения из эмиграции на родину Вертинский активно участвует в работе «говорящего» кинематографа. И получает официальное государственное признание – Сталинскую премию II степени за роль кардинала Бирнча в фильме режиссера Михаила Калатозова «Заговор обреченных», вышедшего на экран в 1950 году. Это откровенно пропагандистский кинорассказ о заговоре реакционных сил против воли народа в некой восточноевропейской стране. По сюжету фильма Католическая церковь участвует в «заговоре обреченных». В роли кардинала Бирнча Вертинский стремился не сгущать красок и не делать из этого персонажа «заведомого» злодея, так что игра актера заслуживала высокой оценки. Он вживался в образ: выучил богослужение на латыни, провел вечер с экспертами – католическими священниками. И как вспоминал артист, ксендзы во Львове, пришедшие смотреть сцену богослужения, были потрясены «благородством образа и точностью исполнения» Вертинского.

Но, пожалуй, самым запоминающимся стало участие Вертинского в фильме «Анна на шее» (по рассказу Чехова), премьера которого состоялась в мае 1954 года. Режиссер фильма Исидор Анненский писал о Вертинском, сыгравшем в «Анне на шее» одну из центральных ролей: «Роль князя в исполнении Вертинского стала украшением фильма. Это был подлинный князь – представитель высшей российской аристократии… С какой легкостью и убежденностью в своем на то праве распоряжался Вертинский-князь судьбой Анны, как уверенно отнимал ее на балу у Артынова, как царственно и небрежно награждал орденом ее мужа Модеста Алексеевича… Мы недаром прозвали его “обломком империи”».

О киноролях вкупе с образами романсовых персонажей размышлял Вертинский в своем поэтическом манифесте:

Я всегда был за тех, кому горше и хуже,

Я всегда был для тех, кому жить тяжело.

А искусство мое, как мороз, даже лужи

Превращало порой в голубое стекло.

Я любил и люблю этот бренный и тленный,

Равнодушный, уже остывающий мир,

И сады голубые кудрявой вселенной,

И в высоких надзвездиях синий эфир.

Трубочист, перепачканный черною сажей.

Землекоп, из горы добывающий мел.

Жил я странною жизнью моих персонажей,

Только собственной жизнью пожить не успел.

И, меняя легко свои роли и гримы.

Растворяясь в печали и жизни чужой,

Я свою — проиграл, но зато Серафимы

В смертный час прилетят за моею душой!

Он не успел завершить свои мемуары. Не успел сыграть роль Барона в пьесе Максима Горького «На дне» на сцене драматического театра и кардинала Монтанелли в фильме «Овод»…

А когда вскоре после смерти Александра Николаевича писатель Лев Никулин был на приеме у чиновника по делам искусств, тот сообщил ему: «А у меня под сукном лежит приказ о присвоении артисту Вертинскому звания “Заслуженный артист”. Я все собирался отдать приказ для публикации в прессе, но не успел. Столько было дел, что я все откладывал».

Сам Вертинский вскоре после возвращения на родину, заполняя анкету, пояснял: «У меня нет ничего, кроме мирового имени».