Открывая в нашем издании новую рубрику «Страницы прошлого», мы обращаемся к читателям «Русской мысли» с предложением присылать нам материалы с рассказами о людях белой эмиграции вне зависимости от того, в какой стране российского рассеяния они нашли свое пристанище, – о тех, кого с нами больше нет и о ком мы всегда будем помнить

Кирилл Привалов

«Пока я помню, я живу…» – пелось в популярной советской песне. Журналистские блокноты помогают сохранять память и дают новую жизнь полузабытым репортерским впечатлениям. Этот очерк – дань нескольким давним встречам с удивительными людьми русской эмиграции во Франции: с Верой Львовной и Владимиром Ивановичем Лабунскими. С сокровенными людьми, трогательными до последней венки на шее, искренними и солнечными…

– Что ты варишь, государыня?

– Кашицу, кашицу…

– А какая будет кашица?

– Крутенькая, крутенькая…

– А кто будет ее расхлебывать?

– Детушки, детушки!

– Вот и расхлебываем! – Вера Львовна подпирает подбородок и замирает на мгновенье. А потом, будто спохватившись, срывается с места и опять принимается потчевать:

– Что ж вы ничего не берете? Варенье, булочки… Что Бог послал, у нас все попросту, по-русски…

Образа в углу. Плошка деревянная с крашеными яйцами. На стене – шашка в ножнах.

– Много?

Владимир Иванович понимает, не заставляя меня договаривать:

– Не считал. Как-никак два с лишним года отмотал в седле… И моя кровь в России осталась. Правда, и тут шашка спасла: срикошетила пульку, она до кости не достала… А вот и табакерка полковая… Такие только у нас были – с гербом и эмблемой. А вот и чарочка! Подносили мы ее в полку только самым почетным гостям. Помню, налил я в нее на три четверти шампанского и поднес генералу Деникину. Он вот тут, на вашем месте сидел.

Деникин, Врангель, Слащев, Барбович, Романовский… В тесной, совсем советской по размерам квартире Веры Львовны и Владимира Ивановича Лабунских эти фамилии звучат не как ссылки на учебник, а как часть биографии. Часть жизни.

Корнет Лабунский – последний дроздовец…

– Кадровых офицеров у нас было по пальцам сосчитать. Три года шла война. Страшная война! Самая деятельная часть населения была уничтожена огненным молохом. А русский офицер, испокон веку известно, всегда в атаку первым ходил… В дивизии нашей были только добровольцы. В основном молодежь. Такие, как я. Когда началась революция, я учился в последнем классе гимназии. Дело было в Полтаве, где отец мой служил священником. Политикой я не интересовался, но когда пали устои, вера, выход для меня оставался один – постоять за Россию! Когда я уходил к Дроздовскому, отец благословил меня.

Шли дроздовцы твердым шагом.

Враг под натиском бежал,

Под трехцветным русским флагом

Славу полк себе снискал…

– Постойте, Владимир Иванович, что-то очень мелодия знакомая.

– А-а-а, узнаете? И песню у нас украли вместе с Родиной. Комиссары потом переписали слова, и получилось «По долинам и по взгорьям…», музыка народная. Правильно! Мы и есть народ.

Он смотрит на меня изучающе. И вдруг как-то обмякает.

– Можно я вас расцелую, дорогой вы мой? Вы же родной. Вы же из дома, из России… Верю, что жертвы наши – с двух сторон! – были не напрасны. Верю, что народ наш еще более могучим станет. Только пусть он будет счастливым! А слово свое в истории он скажет, и не раз. Верьте мне. Перед вами – один из последних белых воинов.

Восемьдесят девять лет. Последний из могикан. И место себе уже заранее заказал на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. Рядом с боевыми товарищами – семеновцами, преображенцами, эриванцами… У дроздовцев на русском погосте под Парижем – свой участок, с витиеватой буквой «Д» на надгробных плитах.

Генерал-майор Дроздовский умер от гангрены после легкого ранения под Ставрополем. На пирамиде (уменьшенной копии разрушенного землетрясением галлиполийского памятника в честь вождей Белого движения), что на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа, дроздовцы поминаются вместе с марковцами, колчаковцами, деникинцами… По-разному сложилась жизнь полководцев разрозненных воинств армии, неслучайно названной Добровольческой и никогда не ставшей единой регулярной.

– Кем только ни были, когда потеряли Родину, – вспоминает Владимир Иванович. – Полный адмирал русского флота Диков устроился швейцаром в госпитале. Генерал Яковлев крем натирал и разносил его по ресторанам. Генерал Матофанов научился стричь: бывало, стрижет час, а руки его уже не

слушаются, дрожат. Потом начал делать «лосьоны для красоты»… И смех и грех! А генерал Черемисов вместе со мной работал на такси. Многие русские воины стали во Франции шоферами такси. Когда в 1940-м сдали Париж, у французов появилась грустная шутка: «Надо было наших офицеров посадить на такси, а русских – отправить на фронт».

Пусть свищут пули, льется кровь,

Пусть смерть несут гранаты.

Мы смело двинемся вперед!

Мы – русские солдаты.

Несильным, но верным голосом («Когда мы стояли в Болгарии, пел в казачьем хоре») запевает Владимир Иванович. Потом из-под стола, со шкафа, из-за дивана появляются альбомы с аккуратно уложенными под целлофан фотографиями, полковыми документами, вырезками из журнала «Часовой»:

– Это работа нашего полкового художника. Вся история 2-го конного Дроздовского полка: от Ясс до Галлиполи. Слева в нижнем углу – полковник Дмитрий Силкин, последний командир полка. Казак был, воевал рядом со своей женой в одном строю. Потом жил возле нас в Медонске (так Лабунский называет парижский пригород Медон. – К. П.). В 1944 году решил отправиться к Власову в РОА. Я, помню, ему говорю: «Куда ты едешь? Все уже кончено!» А он: «Я военный, политикой не занимаюсь. Генерал Краснов бросил клич, значит, надо идти. Я не против России хочу воевать – она войну уже выиграла, а против Сталина…» В мае 1945 года англичане выдали Силкина вместе с другими казаками в Линце… (На самом деле Силкин покончил с собой, чтобы не попасть в плен. – К. П.).

Читаю: «Краткая выписка из боевой жизни 2-го конного имени генерала Дроздовского полка». Наивно-проникновенное повествование фронтового писаря о боевом пути воинской части. Сколько подобных бумаг прошло через мои руки в свое время, когда я занимался изучением архивов ЦГАСА – Центрального государственного архива Советской Армии! «Н-ская часть прошла покрытый боевой славой путь от Дона до Праги… От Москвы до Берлина…» На этот раз ощущение было совсем иным, незнакомым ранее, словно зазеркальным: говорилось о нас и вроде бы не о нас. «Переброска в район Юзовки и высадка на станции Волноваха. Борьба с бандами Махно. 5 января 1919 года бои за Федоровку; бои под Гуляй-Поле-Гусарка. Отход на Крым…» И тут же: «Изрублен 4-й пехотинский советский полк и загнан в Сиваш… 14 мая полк по приказу выступил в Керчь для ликвидации банд красных, засевших в каменоломнях города».

Какой язык похожий! Одни: «Банды красных, предатели России». Другие: «Белогвардейские каратели, свора офицерья». Одни: «Буденовщина, сталинщина». Другие: «Деникинщина, врангелевщина…» Более чем полувековое перетягивание нервущегося, режущего руки каната между двумя Россиями, образы которых сегодня, как изображения, увиденные одновременно разными глазами – левым и правым, – складываются воедино. И все-таки: кто первым бросил камень? Как там у Артема Веселого в «России, кровью умытой»?

«Ну, а как, сынок, русскому русского бить-то не страшно?» – спрашивают солдаты Кавказского фронта, возвращающиеся домой, молодого большевика, уговаривающего их вступить в Красную гвардию. – Сперва оно, действительно, вроде неловко, – ответил красногвардеец, – а потом, ежели распалится сердце, нет, ништо» (Геллер М. Я., Некрич А. М. «Утопия у власти». 1982).

– Проснулся зверь, стихия! – вступает в разговор Вера Львовна. – Жестокость была с двух сторон, а кто первым прибег к насилию? Разве не Троцкий? Эполеты штыком вырезали на плечах царских офицеров! Троцкий называл это «устрашением».

«Устрашение есть могущественное средство политики, и международной, и внутренней. Война, как и революция, основана на устрашении. Победоносная война истребляет по общему правилу лишь незначительную часть побежденной армии, устрашая остальных, сламывая их волю. Так же действует революция: она убивает единицы, устрашает тысячи» (Троцкий Л. Д. «Терроризм и коммунизм». 1920 г.).

– Но есть, Вера Львовна, и немало свидетельств белого террора. Да вы об этом и сами знаете.

– Было, было! Насилие порождает насилие. Порочный круг. Но у белых террор был делом рук отдельных ожесточившихся людей, порой даже садистов. У красных же он обрел государственный характер, получил теоретическое обоснование. Так же, впрочем, как и безответственно обещанные утопии. Неизвестное новое всегда кажется более заманчивым, чем хорошо знакомое старое.

«Ну, я простой человек, – исповедовался председатель полтавской ЧК Долгополов Владимиру Галактионовичу Короленко. – Признаться, я ничего не читал о коммунизме. Но знаю, что дело идет о том, чтобы не было денег. В России уже денег и нет… Всякий трудящийся получает карточку, работал столько-то часов… Ему нужно платье. Идет в магазин, дает свою карточку. Ему дают платье, которое стоит столько-то часов работы… Теперь приходится делать много жестокостей… Но когда мы победим…» (Короленко В. Г. Из дневников 1917–1921 гг.).

– Эх, Полтава, Полтава!.. До 1928 года я с отцом переписывался, он был благочинным уезда. И из Болгарии ему писал, и из Югославии, и из Франции. А в 1928 году отца сослали на лесозаготовки в Северодвинский край. Мать сама поехала за отцом, знала, что он без нее не выживет… Обо всем этом я узнал случайно: когда встретил уехавших со второй эмиграцией вековых друзей нашего дома… Теперь все прошло и быльем поросло.

– А я, Володенька, забыть не могу. Не могу! Помню, отступали мы с папой из Ростова. Ночь. Ростовский вокзал. И сотни людей лежат на полу вповалку, ожидая теплушки, – эвакуация! И вдруг чей-то голос затягивает: «Стоит гора высока-а-а-я…» Один за другим все запели. Мощно, слитно. Так поют только один раз – перед смертью. Все, что прожито, ушло в эту песню. «Стоит гора высокая…» Что нам, кроме нее, еще оставалось?

Молчим. Тишина эта кажется еще более пронзительной оттого, что в скверике под окном щебечут дети. Много лет назад потеряла Вера Львовна от менингита свою Милочку – единственную девочку, ненаглядную! – а больше Господь деток не дал.

– Есть страх перед смертью. А есть и другой – когда вы видите, как на глазах у вас все рушится: устои, идеалы, принципы. Такой страх бывает перед лавиной… Мой отец был кадровым офицером. Служил в Персии, потом – в Закавказье. Когда сформировалась Добровольческая армия, пошел к Антону Ивановичу Деникину. На передовые позиции! Отца звали Лев Иванович Иванов.

– Как?

– Полковник Иванов. Что вы так удивились? На Ивановых, мой милый, вся Россия до сих пор держится!

– Уж я-то знаю, Вера Львовна… Дело в том, что мой прадед тоже полковник Иванов. Кстати, воевал в Первую мировую вместе с моим дедом, который был его адъютантом, на Румынском фронте, – там же, где и полковник Дроздовский.

– Надо же! А где же ваш Иванов в гражданскую воевал?

– Против вашего… Впрочем, думаю, два Ивановых, разделенных линией фронта, не встречались. Мой прадед, командир Красной армии Николай Николаевич Иванов, был на Северо-Западном фронте, против Юденича и атамана Булак-Балаховича.

– А как жизнь его потом сложилась? Мой отец после долгих скитаний наконец осел во Франции, организовал магазин молочных продуктов, рассылал по русским ресторанам творог и сметану. Я знаю, отчего он умер. От тоски по Родине.

– Мой прадед, как мне рассказывали, тоже прожил после революции недолго. В 1928 году был сослан «без права переписки». Умер оттого, что не хотел и не умел скрывать: та Россия, за которую он воевал, так и не родилась.

– Как рухнуло все быстро! Рухнуло… Как время не считай, оно все равно идет быстрее нас. – Лабунский раскладывает фотографии из альбома и комментирует их. – Это генерал Кутепов, глава нашего Общевойскового союза, на приеме в мэрии 15-го округа в Париже. Редкий был человек! С 1903 года по 1917-й прошел аттестации от первого офицерского чина до полковника. Трижды ранен. Все боевые награды до ордена Святого Георгия III степени! Расстрелян Сталиным после похищения из Парижа в 1930 году. А это генерал Фок – крепыш, живчик! Во время испанской войны пришел на пункт вербовки добровольцев в Париже. Его спрашивают: «Есть опыт военных действий?» Он: «Есть! Я – русский генерал». – «Сколько же вам лет? Нам нужно воевать, а не парады принимать». – «А это вы видели?» И шестидесятилетний Фок сделал на руках стойку на стуле. Как и многие русские эмигранты, пришедшие на помощь Франко, он погиб в Испании. Не представляете, как было больно тогда: единственные в мире, кто выступил против террора и анархии сталинских агентов в Испании, были Гитлер и Муссолини. Чудовища восстали против чудовища! И все равно ведь друзьями оставались. Помню, как сновали друг к другу в 1937 году во время Всемирной выставки в Париже сталинисты и нацисты. Павильоны Германии и СССР стояли друг напротив друга.

На улице «взрывается» радио в припаркованной машине. Томный кастильский тенор поет: «Серая моя печаль, серая…» И моя печаль тоже серая. Ни красная, ни белая, ни зеленая, ни черная. Серая. Ибо я сам сер, как мышиного цвета школьная форма, в которой меня обучали четверть века назад видеть мир только в двух цветах: «наши» – и «не наши». А ведь у белого цвета немало тонов и спектров.

А Владимир Иванович продолжает свои воспоминания. Он и не подозревает, сколько раз я тонул под пулеметным огнем вместе с Чапаевым, замерзал в степях вместе с Кочубеем, перевязывал раны вместе со Щорсом, передавал пламенные репортажи из осажденного Мадрида вместе с Кольцовым!..

– А вот и Чернецовец – Василий Чернецов, легендарный донской партизан: отряд его бил красных по тылам, расправлялся с предателями казачества. Потом Цветаева напишет в «Лебедином стане»: «Старого мира последний сон: Молодость – Доблесть – Вандея – Дон…». Впрочем, «российской Вандеей» Дон так и не стал. Слишком пассивным было казачество, сидящее на жирных землях. А это Крым. Вскоре грянет наш последний бой.

Кому Россия завещала

Свою печаль, свою тоску?

Среди храбрейших от начала

Второму конному полку…

«Все кончено!..» Впрочем, все для белых было кончено гораздо раньше: уже осенью 1919 года победа Красной армии не оставляла сомнений. У контрреволюционного движения не нашлось ни признанного лидера, ни общей программы. Белые знали, за что воевали, но не представляли будущего России, кроме того что она будет «единая и неделимая». И еще – преимущества большевиков были чисто стратегическими.

«Преимущество нашего положения, – писал Троцкий, – заключалось в том, что мы занимали центральное положение и действовали по внутренним линиям. Как только противник обозначал направление своего удара, мы имели возможность подготовить контрудар. Мы могли концентрировать наши силы для наступления в наиболее важных направлениях и в необходимый момент».

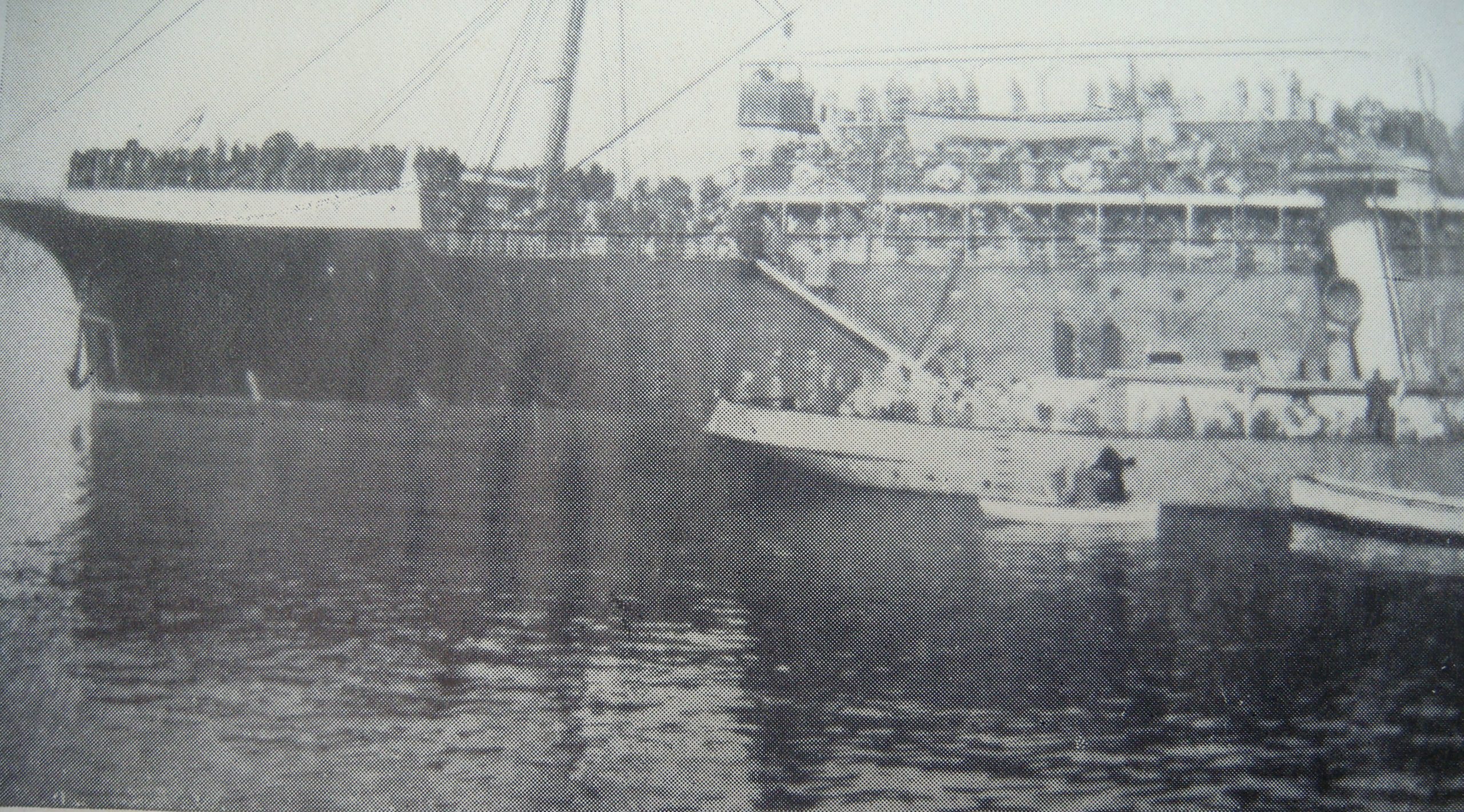

– Когда подошли к Севастополю, последний пароход отчаливал. Мы под командованием полковника Михаила Кобарова прикрывали отход, плечом к плечу. Все погрузились, и пароход отошел. На рейде появился крейсер «Корнилов» с генералом Врангелем на борту. Облепленное людьми судно громким «Ура!» приветствовало главнокомандующего. Генерал поднялся на палубу и обратился к нам: «Господа! Мы отходим. Но ни одно государство до сих пор нас не приняло. Однако переговоры ведутся. Верю, что найдется в Европе страна, которая захочет дать нам приют. Благодарю за службу! Чтобы не было потом нареканий, обращаюсь ко всем: кто хочет остаться на родной земле, может вернуться в Севастополь. Для этого будет подан катер».

Около 70 человек сошло – те, у кого остались в Крыму семьи. Если бы знали они, что идут в объятия к самому Белу Куну. Потом мы узнали: все, кто сошел на берег, поверив в обещания красных об амнистии, были уничтожены.

«Троцкий сказал, что не придет в Крым до тех пор, пока хоть один контрреволюционер останется в Крыму; Крым – это бутылка, из которой ни один контрреволюционер не выскочит, а так как Крым отстал за три года в своем революционном движении, то быстро подвинем его к общему революционному уровню России…» – так заявлял Бела Кун, уважительно представленный в энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция в СССР» как «венгерский интернационалист». И не просто заявлял, но и весьма эффективно «подвигал» Крым «к общему революционному уровню России». До того как сталинские пропагандисты назвали Крым Всероссийской здравницей, он был траурными буквами вписан в историю как Всероссийское кладбище. Замечательный русский писатель Иван Шмелев в своих показаниях лозаннскому суду, начатому в 1923 году над убийцами Вацлава Воровского, утверждал, что в Крыму уничтожено более 120 тысяч человек. Не только офицеров – штатских, в том числе женщин, детей, стариков. Специальная комиссия ВЦИКа расследовала крымскую резню 1920–1921 годов. Все «особо отличившиеся» коменданты городов представили в свое оправдание телеграммы «венгерского интернационалиста» Белы Куна и его помощницы Розалии Землячки-Самойловой, урна с прахом которой и по сей день почиет в Кремлевской стене.

В «Очерках русской смуты» генерал Деникин с беспощадной откровенностью говорит о причинах поражения Белой армии, как он их понимал. Деникин пишет о моральном разложении армии, о грабежах, о еврейских погромах, которые развращали солдат и офицеров, подрывали дисциплину. Но не это было главным. Генерал Деникин с недоумением констатирует: «После освобождения нашими войсками огромной территории, мы ожидали восстания всех элементов, враждебных советской власти. Такого восстания не произошло…»

«Основная причина поражения русской контрреволюции заключалась в непонимании ее руководителями того, что гражданская война была войной политической. Первым выражением различного отношения к гражданской войне был тот факт, что революцией руководили политические деятели, контрреволюцией – военные», – считал Троцкий.

– А тут изображены русские легионеры. Те, кого уже в Галлиполи под охраной сенегальских стрелков принялись вербовать в Иностранный легион, – дрожит пожелтевшая фотография в восковой руке со вздутыми венами. – Немало из нас пошло туда. Стал легионером и убийца Воровского Георгиевский кавалер Мориц Конради, опасавшийся возмездия чекистов. А правда ли, что и сейчас слышна в Иностранном легионе русская речь? По радио говорили, телевизии-то у нас нету…

– Говорят, – я теряюсь, что ответить.

Как-то, будучи проездом в провансальском городе Оранже, где расквартирован дивизион легионеров, совершенно случайно я остановился в маленькой гостиничке. Ее хозяин – не расстающийся с овчаркой рослый человек с разноцветными татуировками и тщательно выбритой головой – не скрывал своих впечатлений от путешествий по свету в рядах многоязычного легиона. Рассказывал он и о том, что есть сегодня в легионе представители последних волн российской эмиграции: легион дает надежный кусок хлеба, о прошлом же не спрашивает.

– Ой, да какие только встречи в Париже не бывали! – всплескивает руками Вера Львовна. – Было время, когда я работала сестрой милосердия. Дежурила в сумасшедшем доме – тут рядом, недалеко от Медона, в котором жило тысячи четыре русских. Однажды вызывает меня доктор и говорит: «Тут лежит княгиня, соотечественница ваша. Она морфинистка и в очень плохом состоянии… Надо провести рядом с нею ночь, ибо курс детоксикации протекает мучительно». Пошла я в ее комнату, которая располагалась в так называемом Красном павильоне – для особо буйных. Решетки повсюду, мебель привинчена. Больная спала после успокоительного укола. Я тоже прилегла на соседнюю постель. А под утро моя княгиня зашевелилась и вдруг начала декламировать: «Острою секирою ранена береза, // По коре сребристой покатились слезы…»

Два часа декламировала, а потом очнулась:

– Здесь кто-то есть? Кто здесь?

Отвечаю по-русски:

– Это я, княгиня.

– Как, русская? Подумайте, как мне это приятно!

И начала я по ночам приходить к ней дежурить. Мы долго говорили в темноте, и княгиня рассказала мне свою историю:

– Вы знаете, почему я стала морфинисткой? Дело было еще в России. Я была очень богатой, мои драгоценности могли поспорить с драгоценностями царицы. Вслед за великой княгиней Елизаветой Федоровной я стала во время войны сестрой милосердия в военном госпитале. И тут началась революция! Глядя на то, что происходит, доктор дал нам по шприцу и по большой ампуле морфия: «Лучше уж вы покончите с собой, чем вас изнасилуют и убьют». Понемногу начала колоться. Втянулась быстро: уколешься и на время забываешь все вокруг…

– Какая блистательная была женщина! – продолжает Вера Львовна. – Не обижайтесь, голубчик, ни имени, ни фамилии ее я вам не назову. Это врачебная тайна. Скажу только, что род княгини восходил к истокам российской государственности, был воспет Пушкиным и связан с декабристами (Речь, как можно было догадаться, шла о Софье Долгоруковой-Бобринской, фрейлине Императорского двора. – К. П.). До войны она была одной из первых в России женщин-пилотов, владела языками, печаталась в английском журнале. В эмиграции стала водителем такси. Была едва ли не единственной в Париже, ее так и звали «мадам Такси». И вдруг этот скандал: оказывается, русские доктора-эмигранты выписывали ей морфий. Их теперь после ее показаний должны были судить.

– Я подвела людей, – корила себя княгиня. – Но ситуация поправима. Я не буду лишать своих врачей ни работы, ни свободы. Суда не допущу: я покончу с собой.

– Помилуйте, княгиня! Вы понимаете, что говорите?

– Понимаю, Верочка. В лечебнице этого все равно не сделать. Поэтому дождемся моего выхода на свободу. В первый же мой день на воле приглашаю вас на ужин.

В День всех Святых к ней явился муж (князь Петр Волконский, известный русский дипломат, второй супруг княгини. – К. П.). Она ему:

– Увези меня отсюда! Увези!

– Не могу, дорогая. Тебе надо еще вылечиться.

– Ты не любишь меня! Значит, ты меня не любишь!

А он смотрит на нее с обожанием:

– Вера Львовна, вы не представляете, что это за женщина! Когда мы переходили границу, красные меня задержали, а ее пропустили. Так она вернулась и высвободила меня. Господи, чего ей это стоило!

Она ему:

– Так ты меня не берешь? Тогда я тебя проклинаю!

– А я тебя обожаю!..

Он был поэт, ее муж, хотя из рода, давшего миру великого композитора. Он посвятил ей стихи:

Я помню только жемчуг первой встречи,

Жемчужный свет, жемчужное колье.

Жемчужный отблеск платья тюль-леже,

Жемчужные трепещущие плечи…

Я помню только жемчуг первой встречи.

На четырнадцатый день после выхода на свободу она покончила с собой. Суд над врачами не состоялся.

– Вот такие женщины были в эмиграции! – смахивает слезу Владимир Иванович. – Странная все-таки страна, наша Россия! Чтит жен декабристов, пошедших вослед за мужьями в Сибирь, а вот о наших женах, принявших куда больше муки, говорить не желает. Ведь жен декабристов Родину покидать никто не заставлял.

«Кто знает, у кого участь была труднее – у тех, кто уехал, или у тех, кто остался», – хотел вставить я, но сдержался. Разве есть что-нибудь глупее, чем об этом судить? Тем более мне, моему поколению. Наш долг иной: учиться у Истории и жить по-настоящему, зная, как и для чего мы живем…

А Вера Львовна – маленькая, сухонькая, с влажными широко раскрытыми глазами – вся предалась воспоминаниям:

– Уезжали из Тифлиса в 1921 году. Накануне грузинские меньшевики кричали: «Пусть только большевики к нам сунутся! Мы им устроим новый Верден!» А как только увидели коней 11-й Красной армии, сразу принялись вязать чемоданы… Наш состав двинулся вечером. Есть такой Батумский туннель, очень опасный. Сначала поезд идет в гору, его толкают два локомотива. Потом начинается спуск, поезд выскакивает из туннеля как бешеный, и сразу – на резкий поворот. Наш же поезд, когда шел в гору, пятился: слишком большой был состав. Люди сидели друг на друге. И тут звонок: прошли середину туннеля! И понеслось! Все стали креститься, кто еще в Бога верил. Выехали – и вагоны чуть не легли. Но выстояли, Господь спас.

Приехали в Батум. Нас взяли на английский военный крейсер «Карадок». Бежала грузинская аристократия: Казбеги, Орбелиани… В 5–6 часов пополудни крейсер дрогнул и стал поворачивать в открытое море. Мы все бросились на палубу. В Батуме каждый вечер в 6 часов был благовест. И в это время, когда мы высыпали на палубу… – Вера Львовна не может сдержаться, плачет, – на берегу зазвонили колокола! Звон колоколов российских провожал нас. Все стояли замершие. И у мужчин текли слезы. У кавказцев слезы текли!

Крейсер набирал ход. Поднимался туман, и постепенно Батум стал тонуть, как сон, в дымке тумана. Лишь издали доносилось: бом! бом! бом! Мы ушли прямым рейсом, не заходя никуда. День и ночь, день и ночь… Началась ужасная буря. Она так валяла крейсер, что даже английских матросов закачало. Словно Родина не хотела отпускать нас. А наутро море успокоилось, и мы увидели перед собой минареты Константинополя. Англичане высадили нас: идите на все четыре стороны! Мы сошли на берег – без денег, без связей, без языка. И впервые разумом – не сердцем, а разумом! – осознали: покинули мы Россию.

…Казак все просил и молил, умирая,

Насыпать курганик ему в головах,

И пусть на кургане калина родная

Растет и красуется в ярких цветах.

– Сколько же песен, Вера Львовна, вы знаете? И русских, и украинских, и казачьих!

– Много, дорогой мой… Только оставить их некому. На днях пошли мы с Владимиром Ивановичем продлевать «карт де сежур» – получать вид на жительство во Франции, как положено иностранцам. Смотрю: ба! А там написано – «совьетик», «советская».

– Э, нет, – говорю, – господа хорошие. Я российская подданная, ни дня советской не была. И французами вашими мы тоже быть не желаем…

Они мне в ответ:

– А у нас теперь иного бланка для русских нет.

– Ищите! – говорю. – Ищите! – Нашли-таки, в конце концов. Вот!

Владимир Иванович достает из бумажника две закатанные в пластик карточки, на каждой из которых написано: «Национальность – русский беженец».