150 лет назад, 19 (31) марта 1872 года родился величайший менеджер российского искусства Сергей Дягилев

Сергей Макин

Эстет и сноб, любитель эпатажа, Сергей Дягилев стал театральным волшебником. Добрым или злым? Тамара Карсавина, одна из звезд русской антрепризы, в своих мемуарах «Театральная улица» вспоминает о времени торжества великого импресарио: «“Все мы живем в волшебных рощах Армиды. Сам воздух, окружающий Русский сезон, пьянит”, – так Дягилев характеризовал те дни. По утрам я делала экзерсис на пустой сцене, а он, подобно метеору, пролетал мимо, казалось, он никогда не останавливался – внезапно появлялся и так же внезапно исчезал посреди фразы. Только ограниченные человеческие возможности мешали ему стать вездесущим. Именно неукротимая воля Дягилева привела в движение все винтики и колесики громоздкой и неуклюжей машины его сезона. Трудно найти более верное, чем дягилевское, определение атмосферы, окутывающей Русский сезон и его зрителей, – легкое веселое опьянение. Каждый вечер происходило нечто, похожее на чудо: сцена и зрительный зал дышали единым дыханием, охваченные общим чувством».

Энергия переполняла гениального антрепренера, он доводил публику до экстаза, умел раскрыть в артисте всю его сущность и выставить ее на всеобщее обозрение. Карсавина так отозвалась о метаморфозе, которая произошла с Вацлавом Нижинским под влиянием Дягилева:

«Если бы Нижинский попытался следовать общепризнанным эталонам мужского танца, то никогда не смог бы в полной мере раскрыть свой талант. Впоследствии Дягилев с почти сверхъестественной проницательностью открыл миру и самому артисту его истинную сущность. Жертвуя своими лучшими качествами, Нижинский доблестно пытался соответствовать требованиям традиционного типа балетного премьера до тех пор, пока чародей Дягилев не коснулся его своей волшебной палочкой: маска невзрачного, малопривлекательного мальчика упала, явив миру экзотическое создание, обладающее кошачьей грацией и обаянием эльфа, полностью затмившими приличную благообразность и благопристойную банальность общепринятой мужественности».

Но это привело к трагедии. Как верно отметил театральный критик Вадим Гаевский: «Применительно к балетной истории Серебряный век – это фокинская, мирискусническая и, конечно же, дягилевская эпоха. Это классический танец, в котором академическая, неукоснительно строгая форма нередко приносится в жертву предельной утонченности и красоте на грани болезненности, а в некоторых случаях за гранью. История Вацлава Нижинского была известна всем, история Ольги Спесивцевой станет известной вскоре».

Оба артиста в прямом смысле обезумели.

Путешествие из Петербурга в Париж

В книге «Против течения» Михаил Фокин посвятил много страниц Дягилеву, благодаря которому он прославился как балетмейстер. Хотя и антрепренер был обязан успехом своего предприятия хореографу: «Когда я только начинал свою карьеру танцора, Дягилев был чиновником особых поручений при директоре Императорских театров князе С.М. Волконском… Красивый молодой брюнет, с совершенно белым эффектным клоком волос на голове, все время вынимающий носовой платок из манжета (он никогда не держал его в кармане) и постоянно трясущий выставленной вперед ногой, этот человек казался мне принадлежащим к чиновникам, кот[орые] так много распоряжаются и так много портят в балете. Не знал я, что с этим человеком судьба меня свяжет интересной и длительной работой, что наша деятельность так сольется, что трудно будет различить, где Дягилев, а где Фокин… Вскоре он был “уволен” со службы в результате личной ссоры с директором и нежелания ему повиноваться».

Тамара Карсавина проясняет ситуацию: «Немилость, в которую впал Дягилев, как впоследствии он сам объяснил мне, была вызвана его отказом подчиняться распоряжениям, касающимся выбора репертуара и распределения ролей. Он хотел (и небезосновательно) иметь возможность самостоятельно решать все художественные вопросы. Эти события не могли остаться в тайне, они открыто обсуждались, так же как и более личные причины, приведшие к возникновению этого препятствия.

Немногие знали, насколько тяжелым был этот удар для Дягилева. Ещё меньше людей осознавало, каким мужеством и силой духа он обладал. Отказ в субсидии совершенно лишил предприятие каких-либо денежных средств. Человек менее значительный отступил бы, не рискуя взяться за подобное предприятие. В этот критический момент помощь пришла от друзей Дягилева из Парижа. Мадам Эдварде собрала по подписке сумму, необходимую, чтобы снять театр “Шатле”».

Евангелие от Анны, или Отвергнутая Сильфида

В романе «Смерть героя» классик «Потерянного поколения» Ричард Олдингтон выразил свое отношение к лейтенанту Эвансу – типичному среднему англичанину, юноше симпатичному, но ограниченному: «К Шекспиру был равнодушен, о русском балете и не слыхивал, но любил “представления позабавнее”». Разумеется, главный герой романа, угодивший на фронт художник Уинтерборн, прекрасно знал об этом хореографическом феномене: перед Первой мировой войной «Русские сезоны» с триумфом проходили в Париже и Лондоне. Для многих зрителей это было то, что называется «представления позабавнее». Однако «Сезоны» оказались откровением не только в танцевальном плане, но и в религиозном, поскольку предсказали мировую войну.

Уже после ее окончания, летом 1921 года, в Лондоне гастролировали «Русский балет Сергея Дягилева» и труппа Анны Павловой. Успех был полный. Балет в стиле а la russe вошел в моду. В коллективе Павловой появились дочери и сыны Британской империи. Поскольку считалось, что настоящими балетными танцорами могут быть только русские, жительница Ноттингема стала Бутсовой, австралиец – Артуровым, лондонец – Альджерановым. Впоследствии он написал книгу воспоминаний My Years with Pavlova («Мои годы с Павловой»). В России книга вышла в 2010 году под названием «Анна Павлова. Десять лет из жизни звезды русского балета».

Со своей труппой Павлова объехала полмира, танцевала в странах Европы, Северной и Южной Америки, в Индии и Японии, в Австралии и Новой Зеландии. Может, революция 1917 года была нужна и для того, чтобы, оказавшись за границей, великая балерина пронесла по странам «Евангелие от Анны», познакомила мир с русским балетом, чтобы везде, где только можно, возвышать человеческие души. Она призывала: «Давайте больше танцевать и постараемся обрести больше красоты в танце так же, как и в жизни. Истинный художник – танцует ли он или делает нечто иное – всегда стремится к красоте. Так давайте же станем миром истинных художников, как становимся миром танцовщиков, поскольку, заменяя уродство красотой как в видимых изображениях, так и в неосязаемых областях, мы понемногу приближаемся к счастью и совершенству».

Павлова танцевала в «Русском сезоне» 1909 года и стала его эмблемой: на афише Валентина Серова балерина изображена в «Сильфидах», одноактном балете, известном в России как «Шопениана». Однако кумиром парижской прессы, да и публики, оказалась не она. Фокин вспоминал: «В первый сезон Павлова была прекрасна в “Сильфидах”, хороша в “Армиде” и очень трогательна в “Клеопатре”. Но реклама, сосредоточенная на Нижинском, почти обошла эту великую танцовщицу».

Не воздушные «Сильфиды» вызвали ажиотаж у парижского бомонда. И не гениальная «Жизель», которая явилась из Петербурга на историческую родину – во Францию, где когда-то оказалась забыта и воскресла только благодаря Мариусу Петипа, сохранившему ее в Мариинском театре.

Жан Кокто, культовая фигура французского искусства XX века, восторженно отозвался о русском балете: «Красный занавес подымается над праздниками, которые перевернули Францию и которые увлекли толпу в экстазе вслед за колесницей Диониса».

Действительно, наибольший успех имели исступление, балаган, воинственные танцы: «Вакханалия» из «Клеопатры», «Танцы шутов» из балета «Павильон Армиды» и особенно «Половецкие пляски».

Искусство требовало жертв

Фокину хотелось уйти от петербургского академизма. Хореограф нашел единомышленника в лице антрепренера: «Дягилев узнал, почувствовал, что уход от современной формы балета к формам древнего мира может иметь большой успех в Париже. Он не ошибся». Балетмейстер увлекся идеей скульптурности танцев. Но статуи не висят в воздухе, скульптуру тянет к земле. Балерина устремляется птицей к небу, по земле ползают змеи. Символично, что в «Жар-птице» Игорю Стравинскому наиболее удалась музыка зловещего танца – «Поганый пляс Кащеева царства». Он и стал самым ярким моментом балета, затмив сверкание райской птицы.

«Поганое царство, – вспоминает Фокин, – построил на гротескных, угловатых, иногда уродливых, иногда смешных движениях. Чудища ползли на четвереньках, прыгали лягушками… словом, делали то, что через двадцать лет стало называться модернистским танцем и что тогда мне казалось самым подходящим для выражения кошмара, ужаса и уродства».

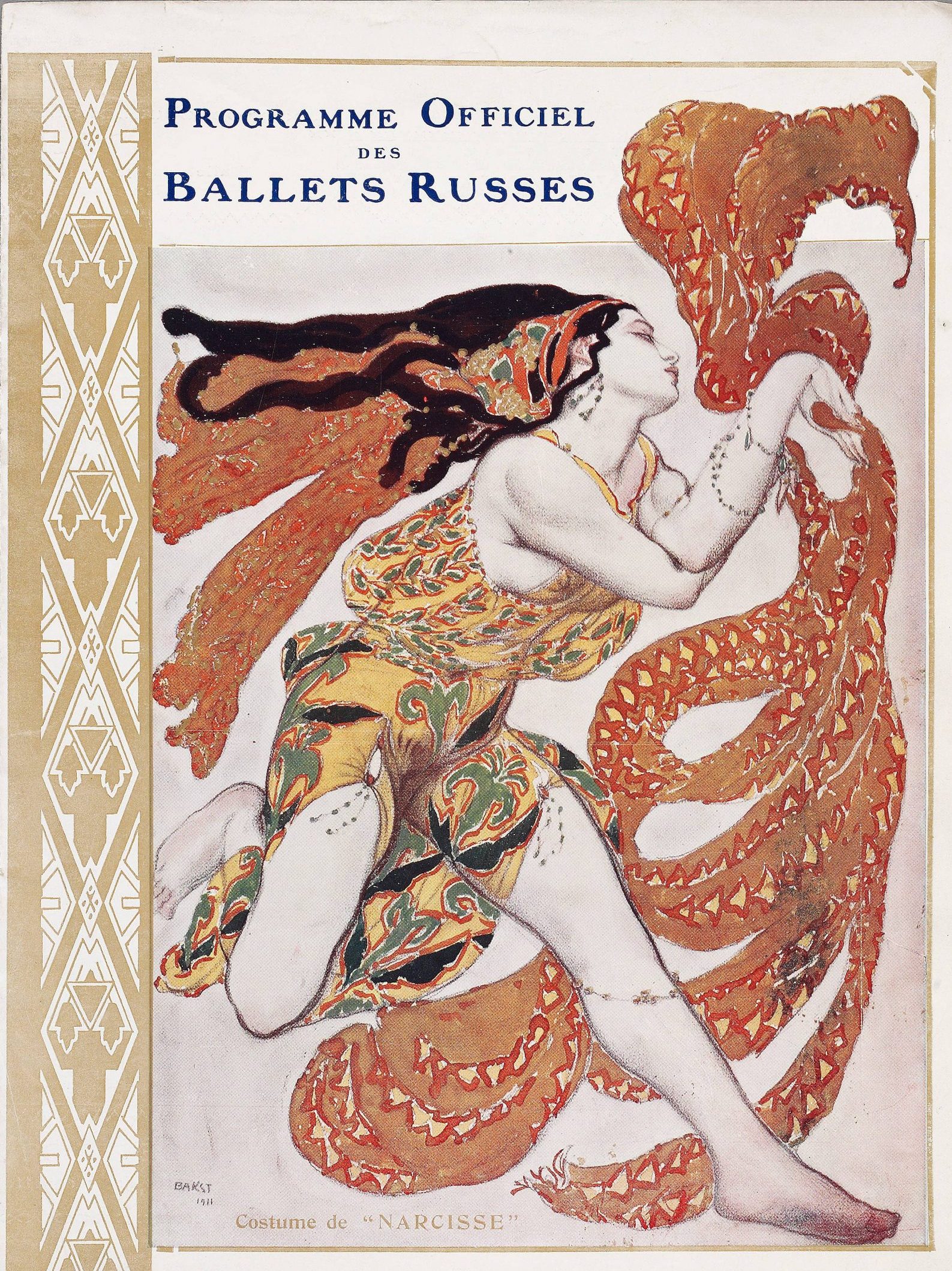

Фокин не очень-то любил тогдашний образ классической танцовщицы: «При создании балета («Жар-птицы». – С.М.) я более всего хотел, чтобы в нем не было “балерины” с ее балетными юбочками». Лев Бакст сделал эскиз, удовлетворивший балетмейстера: Жар-птица должна была быть одета в прозрачные восточные шальвары.

Для «Шехеразады» хореограф создал сцену резни, «разбросав» убитых любовников в живописных позах. Артисты с удовольствием репетировали сцену удушения одалисок. Особый энтузиазм вызвали у Фокина «Половецкие пляски» из оперы Бородина «Князь Игорь»: «Создать танец волнующий, возбуждающий было для меня интересной задачей. <…> Мне казалось: что я знаю о танцах половцев? Как вообще история мало знает об этом диком народе! <…> Откуда брались мои па? Я бы сказал – из музыки. <…> Все рисовалось мне ясно, и я верил, что если половцы танцевали и не так, то под оркестр Бородина они должны танцевать именно так».

Говоря об этой постановке, Фокин даже употребил словосочетание «экстатические танцы», то есть танцы, приводящие в экстаз. Но не религиозный.

Как обиделся Михаил Михайлович на Сергея Павловича

Со временем балетмейстер разочаровался в антрепренере. Особенно Фокина обижало, что его, художника, создавшего для «Русских сезонов» балеты «Жар-птица», «Шехеразада», «Нарцисс», «Петрушка», «Дафнис и Хлоя», «Видение Розы», затмил управленец, делец.

«Всем и самому Дягилеву было ясно, что он антрепренер, организатор, замечательный организатор, но что он никогда не творил и не должен творить в области искусства, – пишет Фокин. – Но вот наступает счастливое завершение общих трудов – успех, триумф в Париже, и все меняется. Вместо Ballet Russe и Сергей Дягилев директор, как это было в первый сезон, создается Serge Diaghileff Ballet Russe. Потом уже приходят к названию “Дягилевский балет”. Russe откладывается, и эти два слова Diaghileff Ballet употребляются уже не как название антрепризы (что было бы справедливо), а в смысле направления в искусстве, которое оно будто бы приняло по воле одного лица, а именно Дягилева (что уже совершенно несправедливо) <…> Ему приписывают руководство его сотрудниками, руководство, быть может, в какой-то степени и существовавшее в тот, второй период его антрепренерской деятельности, когда он стал “создавать” таланты, но которое было совершенно немыслимо в первый период, когда он пропагандировал русское искусство в лице художников Бакста, Бенуа, Рериха, Головина, композиторов Римского-Корсакова, Мусоргского, Стравинского, балетмейстера Фокина и таких артистов, как Шаляпин, Павлова. Никто из указанных лиц в его руководстве не нуждался и такого бы не допустил…

Я знал лично, и очень близко, Сергея Павловича в период самой интересной его жизни, самой напряженной его деятельности, то есть в годы 1909–1914, когда он показывал Парижу, а затем всей Европе искусство нового русского балета. Я знал его в годы, когда он искренне горел своей любовью к искусству [и] был совершенно свободен от необходимости идти на какие-либо компромиссы со своей совестью…

Читая статьи и книги о Дягилеве, я поражаюсь, как <…> для целей саморекламы, для создания ходкой скабрезной литературы не щадят самых интимных тайн его жизни, делают его то почти злодеем (Ромола Нижинская), то глупцом (книга Лифаря «Сергей Дягилев») <…> Передо мной стоят два ярких, определенных, законченных образа: один, который дорог мне, несмотря на все недостатки, ненормальности и даже коварство, благодаря большим исключительным достоинствам, другой – прославленный, выдуманный рекламной прессой и благодарными фаворитами. Он создавал своих фаворитов. Они создавали никогда не существовавшего Дягилева».

Отдавая должное деловым качествам Дягилева, Фокин обвинял его в беспринципности, стремлении потакать «почтеннейшей публике»: «Конечно, антрепренерский нюх очень важен и полезен для дела, но способность и желание подлаживаться под вкус парижан почувствовалась мною как черта, недостойная Дягилева, каким он мне представлялся». Фокину не нравилось, что организатор «Русских сезонов» переименовывает его произведения (оригинальное название «Шопениана» сменилось на «Сильфиды», почти совпавшее с классической «Сильфидой»), его шокировали фразы Сергея Павловича: «Париж с ума сойдет от “Петрушки!”», «Публика обалдеет от “Половецких плясок!”», «Чайковского давать в Париже? Немыслимо! Париж не переносит Чайковского!». Позже, уже после ухода Фокина, Дягилев все-таки представил балеты Петра Ильича. Именно Чайковский дает нам разгадку популярности «Русских сезонов» 1908–1914 годов.

Союзнический экстаз

Перед Первой мировой войной французский дух стремился превзойти немецкий, который выразился в воинственных операх Вагнера на сюжеты из германской мифологии. Хотя далеко не все немцы предпочитали его музыку. Казалось бы, Ницше должен был обожать произведения своего соотечественника. Ничуть не бывало: он предпочитал «Кармен» Бизе. Как и Чайковский, не симпатизировавший музыке великого немца: «С последними аккордами “Гибели богов” я почувствовал как бы освобождение из плена. Может быть, “Нибелунги” очень великое произведение, но уж, наверное, скучнее и растянутее этой канители еще никогда ничего не было. Нагромождение самых сложных и изысканных гармоний, бесцветность всего, что поется на сцене, бесконечно длинные диалоги, темнота кромешная в театре, отсутствие интереса и поэтичности в сюжете – все это утомляет нервы до последней степени. Итак, вот чего добивается реформа Вагнера? Прежде людей старались восхищать музыкой, теперь их терзают и утомляют. Разумеется, есть чудные подробности, – но все вместе убийственно скучно!!! (Во сколько тысяч крат мне милее балет “Сильвия”!!!!)».

Это изящное воплощение французского духа, вдохновившегося греческой мифологией, Чайковский ставил выше своего «Лебединого озера»: «“Озеро лебедей” – чистая дрянь в сравнении с “Сильвией”». Поразительное самоуничижение: сегодня для всего музыкального мира «Лебединое озеро» считается шедевром, состоящим из одних, говоря современным языком, хитов. А в «Сильвии», пожалуй, единственный хит – Пиццикато из 3-го акта.

В русских и французских операх часты балетные сцены, оживляющие действие: польские танцы в «Жизни за царя» Глинки, «Танец персидских рабынь» в «Хованщине» Мусоргского, «Вальпургиева ночь» в «Фаусте» Гуно. А в длиннейших операх Вагнера балетных сцен практически нет. Редкое исключение – «Вакханалия» в «Тангейзере». И ни одного балета Вагнер так и не написал. Чем же, по мнению Чайковского, немецкий композитор привлекал свою аудиторию?

«Нигде еще я не испытал такой скуки, как в “Тристане и Изольде”, – пишет Петр Ильич. – По всему видно было, что и публика (хотя и немецкая) очень скучала, но после каждого действия раздавались громы рукоплесканий. Чем объяснить это, – недоумеваю. Вероятно, патриотическим сочувствием к художнику, который, в самом деле, всю жизнь свою посвятил поэтизированию германизма».

Вот она, разгадка парижского экстаза, ошеломляющего успеха «Русских сезонов»: «патриотическое сочувствие». В Париже французские патриоты рукоплескали русскому союзнику. Балет с Востока демонстрировал бурлящую кровь, облекая в зримые формы галльскую мечту: дружественные скифские орды обрушатся на исторгающих огонь тевтонов и раздавят их. Париж жаждал диких страстей, оргий, крови. И дождался: не только на сцене.

Не будите спящего зверя

Дягилев угадал желания публики, Фокин уловил веяние времени. Жизнь казалась пресной, интеллигенция стремилась пробудить первобытные инстинкты. Кто-то натешился ими в тылу, другим пришлось расхлебывать заваренную кашу на фронте. Увлечение низменными страстями обернулось против интеллигенции, прежде всего русской, особенно после революции. Ромен Роллан изобразил это в романе «Очарованная душа»: «Лицо мира преобразилось. Словно подземный толчок потряс всю страну, от края до края. Все рушилось. Перемещение огромных воздушных масс разметало в клочья тысячи гнезд. Стаи обезумевших птиц носились, сами не зная куда, падали и находили друг друга в водовороте бегущих армий. С жизни были мгновенно сорваны все покровы, все до единого. И тогда люди с изумлением увидели, сколько неистовой злобы и ненависти скопилось в сердце народа, который еще вчера казался добрым и плакался на свою судьбу. Увидели зверя, увидели безумные глаза, увидели морду в крови, почувствовали его смертоносное дыхание, его похоть… Слуга, которому привыкли доверять, на глазах у которого выросли дети, который с покорной и добродушной заботливостью нянчил их, внезапно сделался опасен, как дикий зверь: он пытался изнасиловать господскую дочь… И вот началось бегство вместе со сторонниками Керенского, а они уже смешались с белыми. И среди своих, в своем собственном лагере, извержение тех же инстинктов…».

Года минули, страсти улеглись. В балете «Жар-птица» экзотический костюм с прозрачными восточными шальварами превратился в обычный для балерины наряд со столь нелюбимыми Фокиным «юбочками». «Половецкие пляски» сегодня исполняют в постановке Касьяна Голейзовского, сделанной для Большого театра в 1934 году. А Михаил Михайлович Фокин остался в истории балета прежде всего как автор «Умирающего лебедя», «Шопенианы» и «Карнавала», лишенных какой бы то ни было воинственности.

«О, горе, горе великой Трое и всем нам! Вижу я: объят пламенем священный Илион, покрытые кровью, лежат поверженные в прах ее сыны! Я вижу: ведут в рабство чужеземцы плачущих троянских жен и дев!» – пророчествовала вещая Кассандра, но никто не внял ее словам… А сегодня зрители всего мира увлекаются фильмами об убийствах, войнах, диких страстях. Все знают о Прекрасной Елене. Мало кому известно об Эноне – нимфе, которую оставил Парис ради брака со спартанской царицей. Энона в «Героидах» Овидия напоминает пастуху, ставшему царевичем:

Знатен ты не был еще, но я и тогда не гнушалась,

Дочь великой реки, нимфа, – союза с тобой.

Сыном Приама ты стал, но – стесняться нечего правды! –

Был ты рабом, и раба, нимфа, взяла я в мужья…

Можешь к тому же меня ты любить без опаски: ни войны

Не загорятся, ни флот мстителей не приплывет…

Вот главная разница между Эноной и Еленой: любовь к нимфе была мирная, любовь к царице привела к войне и гибели Трои.

Публика ждет от искусства того, чего ей не хватает в обычной жизни: ярких эмоций, сильных ощущений, вплоть до вакханалий и кровавых оргий. И получает в реальности то, чем восторгалась на сцене или на экране. Приятно знакомиться с перипетиями Троянской, да и любой другой войны, лежа на диване или сидя в кресле зрительного зала. Только как бы потом не пришлось пожалеть об этом потребительском экстазе.