Перекличка городов – Санкт-Петербурга и Москвы. Трагическая, напряженная, сквозь годы и людские судьбы. Особенно остро звучит этот диалог, когда он ведется между двумя столицами через жизнь большого Поэта Александра Блока. Писатель и литературовед Вячеслав Недошивин предлагает читателям «Русской мысли» фрагмент из своей новой книги, которая стала логическим продолжением его «Прогулок по Серебряному веку», удостоенных многих литературных премий.

ВЯЧЕСЛАВ НЕДОШИВИН

«Думали – человек! И умереть заставили. Умер теперь. Навек. – Плачьте о мертвом ангеле!..»

Так написала об Александре Блоке Цветаева. Но помните ли вы: стихи эти написаны за пять лет до смерти Блока? Невероятно! Да, поэты – пророки! Ведь так все и случится: смерть Блока станет и самоубийством, и убийством его.

Умереть именно «заставят» – гениальное слово гения – о гении.

«Уюта – нет, покоя – нет»… Может, эту строчку Блока – кто знает? – шептала на перроне одна москвичка вслед огням уходящего поезда. Поезд увозил в Петроград Блока. Увозил умирать. Он только что, склонившись из окна вагона, сказал ей: «Прощайте, да, теперь уже прощайте…»

«Я обомлела, – пишет она. – Какое лицо! Какие мученические глаза! Я хотела что-то крикнуть, остановить, удержать поезд, а он все ускорял свой бег, все дальше и дальше уплывали вагоны, окно – и в раме окна незабвенное, дорогое лицо…»

Там, в Питере, на вокзале, его встретит другая, измучившая его и себя женщина, его жена, его когда-то «Прекрасная Дама». Но что думал он в дороге, о чем думал? Неизвестно. Известно, увы, другое. Когда-то в молодости он написал в стихах: «О, я хочу безумно жить!» А за полгода до смерти, в одном разговоре, прервав собеседника на полуслове, вдруг спросил: «Вы хотели бы умереть?» И, перебивая ответ, порывисто, горячо, страстно сам же и выдохнул: «А я очень хочу»… Очень!

Вот между этими «хочу жить» и «очень хочу умереть» и уместилась вся сорокалетняя жизнь поэта.

-

ДВЕРЬ В ИСТОРИЮ

(Адрес первый: Москва: ул.Черняховского, 4)

Дверь в квартиру была приоткрыта. На Черняховского меня уже ждали. Это было лет десять, наверное, назад, но я помню – мне хватило считанных минут, чтобы на лету у метро «Аэропорт» купить букет нарциссов, отыскать в путанном «писательском квартале» нужный подъезд и, взбежав по лестнице, перед последним уже маршем, увидеть, наконец, эту приоткрытую дверь. Детектив, кажется, заканчивался! А еще помню, что, увидев заранее открытую дверь, сердце на мгновение дрогнуло. Ведь дверь, образно говоря, открывалась в саму историю. В события столетней давности, в некий загадочный эпизод из жизни Блока. И – предчувствие не обмануло. Я только не догадывался, что истинный, настоящий детектив только начинался…

Я снимал тогда с телевизионщиками фильм о Блоке в Москве. Два десятка домов, где он жил или бывал, хроника того времени, «синхроны» – все было уже готово. И все могло рухнуть, ибо к монтажу фильма мы так и не смогли найти хотя бы одну фотографию женщины, которая любила Блока. По ее словам, любила с 1913 года. А по мнению Блока – «любила… всю жизнь…» Той женщины, которая самой Цветаевой признается позже: «Я… всех к нему ревновала!» Наконец, той, которая последней видела поэта в Москве. Ведь это она 11 мая 1921 года провожала Блока в Петроград. Провожала фактически умирать – жить ему оставалось меньше трех месяцев.

Имя ее – Надежда Александровна Нолле-Коган. Она переживет поэта на 45 лет, умрет в 1966-м. И все это время будет хранить какую-то тайну его. Ведь как раз ей Блок написал может, самую туманную из известных мне фраз: «Я Вам расскажу, в какую петлю я попал, как одно повлекло за собой другое». И рассказал! Когда она приехала в Петроград, еще в 1920 году, он, гуляя с ней в Летнем саду, поведал ей «о том, что тяжким бременем долгие годы лежало на его душе и темной тенью стлалось над светлыми днями его жизни…»

Так пишет она. О чем шла речь – и ныне не знает никто. Блоковеды даже не ставят вопроса об этой тайне. Оба унесли ее в могилу. В коротких мемуарах ее осталась лишь фраза: «Рассказывать об этом я не считаю себя вправе, ибо дала слово Блоку никогда и никому об этом не говорить…» Никому, запомним, и никогда!

Разумеется, все это было и в моем сценарии, и в отснятом уже фильме о Блоке. Но мне и в голову не могло прийти, что на сегодняшней день не сохранилось ни одной фотографии Нади Нолле-Коган. Невероятно! А с другой стороны, невероятным виделся фильм о Блоке без фотографии той, которую он любил и о которой много говорилось в отснятом уже материале. Крах, ведь почти катастрофа!

Снимков Нолле-Коган не оказалось ни в Литературном музее, ни в российском архиве, ни даже в музее Серебряного века. Директор музея М. Б. Шапошников сказал, правда, что в фондах он, вроде бы, видел какую-то фотографию, где на скамейке рядом с Брюсовым сидела Надя Нолле. «Понимаете, – говорил, – жена Брюсова написала на фотографии, что это Нолле, но надпись сделала уже в старости». И как бы по секрету сообщил: «Знаете, если бы этой надписи не было, я бы точно решил, что на фотографии Брюсов и… Крупская. Такая она там старая и страшная…» Мы оба посмеялись, конечно, хотя знали – этого не могло быть. Брюсов ведь умер в 1924-м – значит, Нолле не могло быть больше 35-ти.

Директор другого музея, музея Андрея Белого, Моника Спивак, сказав, что у них тоже нет фотографии, едва ли не умоляла: «Дайте мне слово, обещайте: если найдете фотографию Нолле, обязательно поделитесь с нами. У нас выходит монография о Белом – нам позарез нужен хоть какой-нибудь снимок ее».

Слово я, разумеется, дал, но где искать этот снимок? В отчаянии набираю телефон музея Цветаевой – Нолле дружила с ней. Цветаева даже читала письма Блока к ней, которых, по точному счету, было 147. Увы, опять – ничего! Фотографии не было нигде – ни в книгах, ни в случайных кадрах кинохроники. Ну, разве не детектив? В конце концов, нахожу в Интернете статью с упоминанием имени Нолле. Статья 1999 года, да еще в «Огоньке» – уж в этом-то журнале почти не бывает материалов без фотографий. И – что же? Фотографий к материалу тьма, но ее – ни одной!..

– Не мудрите, – отзвонили мне из музея Цветаевой. – Ищите следы Кулешова, был такой писатель – он был сыном Нолле.

Нахожу. В старом справочнике Союза писателей читаю: «Кулешов Александр (Нолле Александр Петрович), прозаик, г. Москва, ул. Черняховского… тел…» Набираю номер:

– Але-е, – слышу хрипловатый, прокуренный женский голос.

– Могу я поговорить с Александром Петровичем?

– Он умер.

Вот тебе и на! Хотя по времени сходится – он ведь родился в 1921-м.

– Но это дом Кулешовых? – спрашиваю осторожно.

– Да, это наша квартира. Я его жена – Анна Наумовна.

Сумбурно, не выбирая слов, говорю ей про Блока, про фильм, про Надежду Александровну Нолле. Она, не дав закончить, перебивает:

– Приезжайте. Как добраться? Сейчас дочь объяснит.

– Здравствуйте, – слышу я молодой голос. – Вы на машине?

Объясняю, что нет. В свою очередь спрашиваю, как ее зовут.

– Надежда Александровна…

– Как, извините? – ахаю. – Как и Надежду…

– Да, – отвечает она, – меня назвали в честь бабушки…

Вот и все! Дальше вы все знаете: букет нарциссов, лестничный марш, приоткрытая дверь. В уютной квартире – кофе, старый торшер, книги, пожилая дама в кокетливых клетчатых шортиках и высокая, с густой шапкой отливающих медью курчавых волос, женщина лет сорока.

Фотографию я, конечно, нашел, передо мной в старом фибровом еще чемоданчике их была целая россыпь. И та, с кем у Блока был роман, и впрямь оказалась красавицей. Тонкое лицо, большие строгие глаза, родинка на левой щеке, какая-то утонченность в повороте головы. Но больше всего в этом доме меня поразили не ее снимки – фотографии сына Нолле – покойного писателя Кулешова. Детские, представьте, фотографии. Они стояли на стеллаже, за стеклом. Мальчик трех-четырех лет. Но, поверьте мне, с них смотрел не сын Нади Нолле – Александр Блок! Уж его-то детские фотографии я знал отлично…

– Похож? – прогудела над ухом хозяйка квартиры. – Нет, нет, это не Блок – это мой муж – Саша. Ему года три здесь. Царство ему небесное…

Я же, пораженный сходством, обернувшись к дочери ее, к Надежде Александровне, буквально впился глазами в ее волосы:

– Извините меня, простите за бестактность, но это у вас – не завивка? Вы не красили волосы? Это что – ваш «родной» цвет?

– Не красила… родной, – испуганно пробормотала дочь Кулешовых.

И я понял: детектив, кажется, только-только начинается…

-

ДВА БУКЕТА

(Адрес второй: Петербург, Университетская наб., 7–9)

Все было предопределено в его жизни. И все – загадочно. «Меня вело, – скажет Блок. – Я никогда не ошибался в пути. Понимаете? Падал, бился, разбивался, подымался и все шел – меня вело…» Похоже на правду.

Вообще, тайн в жизни его полно. Иные не раскрыты и поныне. Отчего умер? Отчего дважды писал о самоубийстве. В 22 года, гимназистом, вывел в записке: «В моей смерти прошу никого не винить. Причины ее вполне “отвлеченны” и ничего общего с “человеческими” отношениями не имеют». Потом, незадолго до смерти, уже в «Записной книжке», как бы раздумывал: «Руки на себя наложить…» А мистическая встреча с Андреем Белым, поэтом, когда оба, не будучи знакомы, в один день написали друг другу письма, которые «скрестились» в Бологом – не тайна? А два вызова на дуэль? Наконец, два букета будущей жене – ведь совершенно фантастическая история?..

Блоку было шесть месяцев, когда его впервые привезли в Москву. Вернее – в Подмосковье. Сошли на станции Подсолнечное, у нынешнего Солнечногорска. Стояло лето 1881 года. Дед поэта, Бекетов, ректор Петербургского университета, приобрел здесь, в восемнадцати верстах от станции, в Шахматове, небольшую усадебку. Для просто летней дачи далековато, конечно, от Петербурга, но на то были свои причины. И вот впервые привез сюда полугодовалого внука. Мы, может, и знаем теперь это место благодаря тому незаметному событию из частной жизни ученой семьи конца XIX века. Но так начинался нынешний всемирно известный «Государственный историко-литературный и природный заповедник А. Блока» – музей поэта Шахматово.

Хотелось бы написать возвышенно: возможно, тогда будущий великий поэт и полюбил Москву. Но это вряд ли. Хотя Москву Блок действительно полюбит. Да, родился, жил и умер в Петербурге –в книге о Серебряном веке я посвятил восемь глав его жизни в Северной столице. Но Москва – это же другое дело. В Москве, вернее в Шахматове, он влюбился в будущую жену, здесь будет венчаться с ней, в Москве жили его двоюродные и троюродные братья, здесь, а не в Петербурге вышли первые книги его. Наконец, в Москве жили три женщины, которых он любил.

Вообще-то, деда его, ботаника Бекетова, соблазнил красотой Подмосковья приятель по университету и сосед по жизни в Петербурге, знаменитый уже химик Дмитрий Менделеев. Тот еще в 1865-м, едва «изобретя» водку (на самом деле всего лишь защитив докторскую «О соединении спирта с водой»), увлекся вдруг сельским хозяйством и в поисках доказательств, что химический состав российских почв позволяет рожать злаки не хуже европейских, что из крапивы можно, представьте, ткать волокно, а домашний скот кормить по часам, приобрел под свои опыты и землю, и имение в Боблове – в Клинском уезде Соголевской волости Московской губернии. Рядом с Шахматовым. Боблово – место древнее, сведения о нем есть даже в завещании Дмитрия Донского 1389 года – тогда только устанавливали границы Московского и Тверского княжеств.

Менделеев купил усадьбу за восемь тысяч. Купил за восемь, а через тридцать семь лет оценит свое ухоженное имение уже в семьдесят две тысячи. Покупал Боблово пополам с директором Петербургского технологического института Н. П. Ильиным. Он многих тогда соблазнит ландшафтами Алаунской возвышенности Подмосковья – этот сумасшедший подвижник с горящими глазами. А юного Блока через полтора десятилетия «соблазнит», считайте, красотой своей дочери. Впрочем, когда полугодовалый поэт-младенец возник в Шахматове, Любы, дочери Менделеева, не было еще и в проекте. Великий химик к тому времени не развелся даже с первой женой – женщиной с редким именем – Феозва. Любу будет рожать Анна Ивановна – молоденькая художница, вторая жена ученого. А Феозву утешал, урезонивал, уговаривал на развод как раз дед Блока – Бекетов. Так что знакомство двух профессоров можно назвать скорей близкой дружбой. Кстати, пишут, что, когда Менделеева и Феозву развели, какой-то свитский адмирал, которому такого разрешения как раз не дали, кинулся к самому царю – вот, мол, Менделеева развели, а меня? На что монарх, говорят, ответил: «Адмиралов у меня – пруд пруди, а Менделеев – один». Не берусь утверждать, что это не легенда, но точно знаю, что на развод повлияло рождение у Анны Ивановны как раз Любы. Из-за рождения Любы до брака возникла даже ошибка в дате ее появления на свет. По метрике родилась 29 августа 1882 года, а на деле, как пишет сама в книге – 29 декабря 1881-го. «Получилась эта путаница из-за того, что ко времени моего рождения формальности по разводу отца с первой женой и по заключении церковного брака с моей матерью были еле-еле окончены. Крестить и записать меня как “законную” дочь было еще нельзя…» Но родилась Люба, как и Блок, в стенах Петербургского университета – в служебной квартире отца на Университетской набережной в доме 7–9. Тоже ведь – судьба!

Повторю, все было предопределено в жизни Блока. Ведь первый букет будущей жене Блок подарил, например, будучи еще трехлетним ребенком, и как раз в Шахматове. У дороги в сторону нынешнего Солнечногорска.

«Ваш принц что делает? – посмеивался порой Менделеев, спрашивая у Бекетова про внука. – А то наша принцесса уже пошла гулять…»

Счастливое детство! Корней Чуковский, который был, как известно, незаконнорожденным, не без грусти, а может, и не без зависти, напишет потом про Блока: у нас «не было таких локонов, таких дедов, такой кучи игрушек». И – такой любви, добавлю от себя. Ведь трехлетний еще Саша, «Биба», как звали его дома, встретив на прогулке с дедом синеглазую «принцессу» в золотистом плюшевом пальто – двухлетнюю Любу, сидевшую на руках у матери, вдруг протянул ей собранный им букет ночных фиалок. Люба, как пишет ее мать, растрепала цветы, потащила их в рот. Но букет-то ведь был – первый букет будущей «Прекрасной Даме».

Я бы не стал повторять этот эпизод, уже рассказанный мной когда-то, если бы ровно через двадцать лет, 17 августа 1903 года, здесь же в Шахматове, Блок, нервно поглядывая на часы, не нарвал бы Любе другого букета. Второго. Ибо в то дождливое утро он будет вновь и вновь выбегать к воротам, ожидая специально заказанного в Москве шикарного букета, но уже не для девочки-«принцессы» – для Любы-невесты, которая в тот день должна была стать его женой. Шафер его, нетерпеливо топтавшийся рядом, давно должен был ехать к ней в Боблово, чтобы везти ее под венец. Била копытами тройка белых рысаков, нанятых в Клину, все были уже при параде, а цветов, заказанных в Москве, все не было и не было. И тогда Блок, не выдержав, кинулся в шахматовский цветник и, как в далеком детстве, сам нарвал букет для Любы. Не фиалок теперь – любимых Любиных крупных розовых астр.

Весь роман их родом из Шахматово. Здесь Блок и Люба, сыгравшие на домашней сцене – попросту в сенном сарае – Гамлета и Офелию, вдруг «заметили» друг друга, здесь встречались на неведомых полянках, ездили друг к другу в гости, объяснялись глазами. Он так полюбит ее, что за полгода до свадьбы напишет: «Ты – Первая моя тайна и Последняя моя Надежда… Если мне когда-нибудь удастся что-нибудь совершить и на чем-нибудь запечатлеться, оставить мимолетный след кометы, все будет Твое, от Тебя и к Тебе… Я – Твой раб, слуга, пророк и глашатай. Зови меня рабом…» А в следующем письме едва не испугал ее: «Вели – и я убью первого и второго и тысячного человека из толпы… Вся жизнь в одних твоих глазах, в одном движении…» Она ответит: «Твои письма кружат мне голову, все мои чувства спутались, выросли, рвут душу на части, я не могу писать, я только жду, жду, жду нашей встречи, мой дорогой, мое счастье, мой бесконечно любимый!..» Вот когда рождалась «Прекрасная Дама» тех чуть ли восьми сотен стихов, которые он посвятит Любе. Из них в первый сборник войдет меньше сотни. Он сразу увидел в Любе, а может убедил себя в этом, не обычную девушку, а предсказанный Владимиром Соловьевым, мистическим философом, образ «Вечной Женственности». Кстати, племянник В. Соловьева и внук великого историка Сергея Михайловича Соловьева, а также троюродный брат Блока по матери, Сергей Соловьев, и окажется тем шафером на свадьбе поэта.

Венчались молодые в церкви Михаила Архангела в Тараканове, ныне восстановленной, в сельце между Шахматовым и Бобловым. Свечи, отдельное кресло для Менделеева, поставленное в правом пределе храма, деревянные ангелы поверх иконостаса, а на головах венчавшихся – серебряные, древние, не золотые венцы. Известно, что суровый священник покрикивал на Блока: «Извольте, сударь, креститься…», а Менделеев, надевший по случаю все ордена и ленты, прослезился. Потом, за свадебным столом на сто персон, «уставленным майонезами, – как пишет Соловьев, – пили “за науку”, пили “за работающего на духовной ниве”»… Молодые прямо из-за стола должны были ближайшим поездом ехать в Петербург. Все еще праздновали, когда Любовь Дмитриевна вышла из своей комнаты, но уже не в белом, а изящном сером дорожном костюме. Под звон рюмок коляска отъехала. «К вечеру, – пишет Соловьев, – я вернулся в опустевшее Шахматово, где около пруда бродили гуси – свадебный подарок местных крестьян…»

О, шахматовские буколические крестьяне – это особый разговор. Потомки их еще, наверное, живут в Солнечногорском районе. А их прапрадедов дед поэта звал когда-то «малышами», обращался к ним по-французски, а когда встречал кого-нибудь из них со спиленными в его же хозяйстве березой или дубком, то, не догадываясь о воровстве, бесхитростно предлагал: «Ты устал, дай я тебе помогу…» Идиллия! Золотой век! Неудивительно, что у выхода из церкви шахматовские крестьяне щедро, от всей души, забросали новобрачных хмелем и поднесли им и хлеб-соль, и пару белых живых гусей в розовых лентах. Удивительно другое: через 15 лет, уже после революции, эти же крестьяне и, разумеется, опять-таки «от души» – разорят и сожгут Шахматово. Доберутся даже до секретных ящичков старинного отцовского стола Блока, который поэт сам привез как-то из Петербурга и где хранились письма Любы, ее портреты, девичий дневник. Какие там гуси в подарок, все растащат из барского дома, а что не растащат – пустят по ветру. Когда Блоку незадолго до смерти привезут уцелевшие обрывки бумаг, архива, черновики стихов, он разглядит на них, как запишет, «грязь и следы человеческих копыт (с подковами)». Тоже ведь судьба! Сам ведь торопил, ждал, звал в стихах очистительную, справедливую революцию. Ведь еще в 1905 году Люба не без гордости скажет Сергею Городецкому, что на какой-то рабочей демонстрации «Саша нес красное знамя». А про февральскую революцию 1917-го сам поэт напишет: «Все будет хорошо, Россия будет великой. Но как долго ждать, и как трудно дождаться…»

«Меня вело», – скажет Блок, предполагая именно судьбу, волю небес, мистическое предназначение. А позже напишет вдруг нечто опровергающее это. «Все, что человек хочет, – напишет, – непременно сбудется. А если не сбудется, то и желания не было, а если сбудется не то – разочарование только кажущееся: сбылось именно то…»

И юность, молодость поэта подтвердит это – ведь все у него сбывалось. Он стал поэтом, как хотел, женился на «Первой тайне и Последней Надежде». Наконец, захотел счастья – оно померещилось ему в московском небе – и получил его.

-

НЕСМЕНЯЕМЫЙ ЧАСОВОЙ

(Адрес третий: Москва, Спиридоновка, 6)

«Я хотел бы умереть на сцене от разрыва сердца», – ответит Блок на вопрос давней, юношеской еще анкеты. Мечтал быть актером, даже псевдоним выбрал – «Борский». Но актрисой станет его жена, хотя сцена не раз будет мстить поэту. Уж как-то так получится, что такой «сценой» станет Петербург, а жизнью вольной, не «по роли» – Москва.

Ах, какой красивой, сказочной, щеголеватой парой явились они из Петербурга в Москву уже мужем и женой. В морозный январский день 1904 года нанесли первый визит Андрею Белому, с которым до того были знакомы по письмам. Дом, где жили в Москве Бугаевы, родители Бориса, пишущего под псевдонимом Андрей Белый, и сейчас стоит на углу Арбата и Денежного переулка (Арбат, 55). Там и сейчас, как сто лет назад, «Аптека», а на третьем этаже – угловой балкон, на котором Боря в летние ночи, установив столик, любил писать до зари.

«Меня спрашивают в переднюю, – вспоминал он про тот январский денек, – вижу: стоит молодой человек и снимает студенческое пальто, очень статный, высокий, широкоплечий, но с тонкой талией; и молодая нарядная дама… Веселые, молодые, изящные, распространяющие запах духов…» Студент и курсистка – «царевич с царевной», по выражению Белого. В прихожей мужчины засуетились, хозяин торопливо бросился вешать пальто, Блок долго пытался засунуть в карманы пальто белые рукавицы, и лишь Люба в меховой шапочке своей не поддавалась смущению. В гостиной (Белый подчеркнет: «оливковой гостиной») все «пренеловко» сели в «старофасонные» потертые кресла, закурили и взмахами ладоней развивая дымки папирос заговорили о Москве. «И вдруг я, как сорвавшийся с горы камень, – вспоминал Белый, – полетел и понес чепуху. И Саша застенчиво улыбнулся… Улыбнулся душой моей душе. И с этой минуты я по-новому, без памяти влюбился в него…» Правда, в тот же вечер выпалит знакомому: «Знаете, на кого похож Блок? На морковь». «Что я этой нелепицей хотел сказать, – писал он, – не знаю». Но имел в виду, думаю, витальность петербургского символиста: его здоровье, его кирпичный румянец и тугой вид.

С женой Блок оказался в Москве впервые. До этого бывал здесь и не раз с шестнадцати лет – с 1896 года. Я, к слову сказать, долго искал, где же останавливался он, наезжая в Москву, пока в недавней книге Нины Молевой не наткнулся на адрес его родственников, на угловое закругленное здание Пушкинской площади, где еще недавно был Дом актера (Тверская, 16). Оказывается, дом этот, ныне надстроенный (а может, и перестроенный!), принадлежал когда-то самому архитектору Баженову, а позже стал владением П. А. Бекетова, прадеда Блока по матери. Здесь в годы юности Блока жили его двоюродные братья, в частности – Платон, ставший в будущем издателем, и здесь – больше вроде бы негде! – еще мальчишкой Блок навсегда влюбился в Москву.

«Ваша Москва чистая, белая, древняя, – писал тогда одному родственнику. – Никогда не забуду Новодевичьего монастыря вечером…» Матери восторженно сообщил: «Москва поражает богатством всего». А питерскому другу признался: «Московские люди более разымчивы, чем петербургские. Они умеют смеяться, умеют не пугаться. Они добрые, милые, толстые, не требовательные. Не скучают… В Москве смело говорят и спорят о счастье. Там оно за облачком, здесь – за черной тучей. И мне смело хочется счастья…»

Счастье и случилось! Две январские недели с женой в Москве станут счастьем. Он поселится с Любой в двухэтажном белом домике на Спиридоновке – в «необитаемой малой квартирке» на первом этаже у еще одних родственников своих – у братьев Марконетов (Спиридоновка, 6). Об их житье-бытье здесь вспоминают, в чем-то по-разному, и Сергей Соловьев, и Андрей Белый.

Сергей Соловьев: «Когда-то в уютной квартире… собиралось большое и веселое общество у моего дяди А. Ф. Марконета. Теперь хозяина уже не было в живых, вдова его была больна и временно находилась в лечебнице… Жила только старая кухарка Марья… Блок переехал на Спиридоновку, и… каждый вечер мы собирались в пустой квартире… просиживали до глубокой ночи…»

Андрей Белый: «В. Ф. (Владимир Федорович, брат А. Ф. Марконета – В. Н.), учитель истории… рудопегий, козлобородый, с табачного цвета глазами… добродушно гремел… невинною шуткою по адресу декадентов… ежеминутно выкрикивал: “Цто, цто?” Это “цто” (вместо “что”) постоянно выскакивало… В. Ф. ежедневно являлся у Блоков. Посиживал, осведомлялся, все ли удобно, тянуло его к “Саше Блоку”… “А вот – Саша: вот поэт… Цто?.. Бывало, мы выйдем на улицу – он, как собака какая-то, сделает стойку: погоду заметит… какой цвет небес, и какая заря, и какие оттенки на тучах… Все запомнит… Не надо его и цитать… Цто?..”»

Сергей Соловьев: «Простота и изящество Люб. Дм. всех очаровали… Ее тициановская и древнерусская красота еще выигрывала от умения изящно одеваться: всего более шло к ней белое, но хороша она была также и в черном, и в ярко-красном… Была очень милой и внимательной хозяйкой. Блок бегал в угловую лавочку за сардинками. Люб. Дм. разливала великолепный борщ…»

Андрей Белый: «Я помню, как встретился с Блоком на Арбате – слякотью брызгали сани… сырое пальто, перемокшая на бок фуражка, бутылка, которую нес в руках… “Несу себе пива к обеду, чтоб выпить…” Блок завернул в переулок… Он шел, чтоб обедать; а за обедом, чтоб выпить; и капало с крыш; и шаркали метлы, метущие грязь; и – хотелось смеяться… Я помню беседы втроем… мечталась мне тихая жизнь средь лесов и скитов… “Ах, как хорошо бы всем вместе – туда!..” Л. Д. слушала… положив золотистую голову на руку; слушала и светила глазами… Сидения прерывались шутками, импровизацией, шаржем… Мы хохотали…»

Борщи, сидения, разговоры до зари! На самом деле жизнь молодоженов в Москве напоминала бешено вертящийся калейдоскоп и дни летели стремительно.

«Утром приходит Сережа, – пишет Блок матери 12 января. – Мы втроем едем на конке в Новодевичий монастырь. Сережа кричит на всю конку, скандалит, говоря о воскресении нескольких мертвых на днях, о том, что антихрист двинул войска из Бельгии. Говорим по-гречески. Все с удивлением смотрят… Из монастыря бродим по полю за Москвой, у Воробьевых гор… Входим в квартиру Рачинских… Конфеты, чай, варенье… Рачинский сказал в восторге, что он не ожидал, что я выше Брюсова (а Бальмонта он не выносит – подробности лично!)… В первом часу смотрели у Иверской, как в 12 часов ночи повезли икону Божьей Матери в карете на шестерке при большом стечении народа…»

13 января сообщает: «Мчусь на извозчике к Бугаеву, чтобы ехать в “Скорпион”. Не застаю, приезжаю один… После чаю едем на собрание “Грифов”; заключаемся в объятия с Соколовым… Ужин… Входит пьяный Бальмонт… Уходим в третьем часу…» Наконец, 16 января – отчитывается: «Мы перешли с Бугаевым на ты. Вернувшись… пошли обедать с Сережей в “Славянский базар”. Сидели долго… Люба перешла с ним на ты…»

Словом – две недели кутерьмы, снежной круговерти, бесконечных визитов, ночных прогулок, утренних поездок. Сани, конки, возки, пролетки. И ведь дома, где бывали, известны. У Григория Рачинского были на Садовой (Садово-Кудринская, 7). «Скорпион», издательство, располагалось в гостинице «Метрополь» (Театральная пл., 1/4). Издательство «Гриф» вообще было на дому у директора его – С. Соколова (Знаменка, 20). Ну, а про «Славянский базар» кто ж не знает – он был в двух шагах от Кремля (Никольская, 17).

Но главные события происходили все-таки на Спиридоновке. Брюсов, Эллис, Петровский – кто только не едал здесь борщи, которые разливала Люба? Пили за русских девушек, в них видели спасение России, кейфовали за чаем, читали только что написанные стихи. Бальмонт даже написал стих для Любы: «Я сидел с тобою рядом, Ты была вся в белом…» Бальмонт «выбрасывал» строчки, пишет Белый, «как перчатки, – с надменством: “Вот вам – дарю: принимайте, ругайте, хвалите, мне все безразлично: я – солнце!”» Брюсов, напротив, читал, словно подавал на стол «блюдо – в великолепнейшей сервировке: “Пожалуйста-с!”» А сам Белый, как-то боком, точно по кочкам ходил в черненькой курточке и спрашивал: «Хорошо? Правда? Хорошо, что приехал Блок? Вам нравится Любовь Дмитриевна?» Еще бы! – кричали поэты. Но когда все расходились, когда гасли парадные канделябры, лишь двое оставались у Блоков до зари: Белый и Соловьев. Один приходил сюда всегда с розами, другой – неизменно с белыми лилиями. Именно тогда и основали они «Братство Рыцарей Прекрасной Дамы». То есть – Любы. «Мы даже в лицо смотреть ей не смели, боялись осквернить ее взглядом, – рассказывал Белый. – Она, светловолосая, сидела на диване, свернувшись клубком, и куталась в платок. А мы поклонялись ей. Ночи напролет».

Короче, Москва влюбилась в Блока, а Блок – в Москву. Биографы, исследователи поэта в один голос говорят ныне, что вообще-то было два Блока. Утренний и вечерний, светлый и темный, трезвый и пьяный, добрый и злой. Даже Люба через много-много лет, в книге воспоминаний, как бы спросит у нас: «Рассказать… другого Блока, рассказать Блока, каким он был в жизни? Во-первых, никто не поверит; во-вторых, все будут прежде всего недовольны – нельзя нарушать установившихся канонов». Ясно, конечно, что имела в виду. Измены, случайные связи, приступы дикой депрессии, пьяные шатания по кабакам, длившиеся порой неделями. Да, было два Блока. Но ярче всего, на мой взгляд, они различались, а, лучше сказать – «делились» на Блока петербургского и того, кого можно назвать сегодня московским Блоком. Он был другим в Москве – всегда другим. Не пил, не впадал в загулы, не предавался бездонному отчаянию. В Москве он был светлым, здесь был счастлив, наконец, тут у него сбывалось почти все, чего он хотел. Он ведь даже мечтал переехать в Москву и всерьез писал об этом Белому. А другу в Петербург сообщал не без грусти: «В Москве есть еще готовый к весне тополь, пестрая собака, розовая колокольня, водовозная бочка, пушистый снег, лавка с вкусной колбасой». Матери в письме из Москвы признавался: «Хочется святого, тихого и белого… От людей в Петербурге ничего не жду, кроме пошлых издевательств или “подмигиваний о другом”… Мы тысячу раз правы, не видя в Петербурге людей, ибо они есть в Москве». Любил Москву так, что после двух январских недель, как пишет Сергей Соловьев, «вернулся в Петербург завзятым москвичом». «Петербург и Москва стали для него символами двух непримиримых начал. Все в Москве ему нравилось…» Блок, пишет Соловьев, даже стих сочинил, где изображалась борьба Петербурга с Москвой, антихриста Петра с патроном Московской Руси святым Георгием Победоносцем, кончающаяся победой светлого мужа: «Я бегу на воздух вольный, Жаром битвы упоен. Бейся, колокол раздольный! Разглашай веселый звон!..»

«Воздух вольный» – не за это ли любил?! Московский, целительный своей свободой воздух будет жадно вдыхать и в юности, и в зрелости. А перед кончиной, в те две знаменитые последние поездки в Москву, когда ни на день не будет расставаться в Надей Нолле-Коган, даже жить остановится в ее доме, этот вольный воздух «сожмется» для него, рискну сравнить – в два предсмертных глотка. Ведь его и убьет отсутствие воздуха. Помните его слова, сказанные за полгода до смерти? Он трижды повторит их и один раз напишет: «И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса, – скажет. – Его убило отсутствие воздуха…». Кстати, «воздух», как некое спасение, упомянет и Белый. Он, влюбившись в Любу еще на Спиридоновке, через два года дословно напишет Блоку: «Милый Саша, клянусь, что… Люба – это я, но только лучший. Клянусь, что Она – святыня моей души… Ведь нельзя же человеку дышать без воздуха, а Люба – необходимый воздух моей души…»

Так что же все-таки произошло между друзьями, между двумя поэтами, «близью души», как отзовется Блок о Белом? История не только не простая – долгая. Просто Белый, влюбившись в Любу и заподозрив «ложь» в ее браке с Блоком, поклялся, что «спасет» ее. Вырвала эту «клятву» у него, кстати, сама Люба. Кокетничая и рискованно флиртуя с Белым, она взяла с него слово, что он увезет ее, даже если она передумает вдруг. «Увезите, – умоляла его. – Саша – тюк, который завалил меня…» И все два года писала ему странные, я бы сказал – провокативные письма. «Знаешь ли ты, что я тебя люблю и буду любить? – писала. – Люби, верь и зови… Целую тебя. Твоя». Через несколько дней меняла мнение: «Несомненно, что я люблю и тебя, нетленно, вечно; но я люблю и Сашу… я его на тебя не променяю. Я должна принять трагедию любви к обоим вам». Потом, через три дня, вновь манила: «Теперь люблю тебя, как светлого брата с зелеными глазами». Потом – через день: «Я поняла все. Истинной любовью я люблю Сашу. Вы мне – брат». Наконец, опять через три дня: «Если возьмете все на себя, приезжайте. Я и твоя, да, да, и твоя. Целую тебя долго, долго, милый…»

Тихий ужас, короче! И как тут не потерять голову Белому? А кроме того, конфликт между двумя поэтами и без Любы был, думается, почти неизбежен. Уж слишком разными были они – два полюса, два вектора, несовместимые в принципе. Хорошо знавшая обоих, Зинаида Гиппиус, уж простите за длинную цитату, но зорко сравнит их: «Если Борю иначе, как Борей трудно было назвать, Блока и в голову бы не пришло звать “Сашей”. Серьезный… Блок – и весь извивающийся, всегда танцующий Боря… Блок весь твердый, точно деревянный или каменный. Боря весь мягкий, сладкий, ласковый… Блок… исключительно правдив… Бугаев… исключительно неправдив… Блок по существу был верен… Боря Бугаев – воплощенная неверность… Из Блока смотрел ребенок задумчивый, упрямый, испуганный, очутившийся один в незнакомом месте. В Боре – сидел баловень, фантаст, капризник, беззаконник, то наивный, то наивничающий. Блок мало знал свою детскость. Боря знал отлично и подчеркивал ее, играл ею… Но если в Блоке чувствовался трагизм – Боря был драматичен и, в худшем случае, мелодраматичен…»

Трагизм Блока и мелодрама Белого лоб в лоб «столкнутся» как раз в Москве, в августе 1906 года. Это случится, когда Люба опомнится, когда поймет, что думает теперь лишь о том, как бы «избавиться от этой уже ненужной любви» Белого. «Что же это? ведь я ничего уже к нему не чувствую, а что… выделывала!» – напишет в мемуарах. И тогда же вместе с Блоком решит, что Белому больше не следует приезжать к ним в Петербург. Вот когда Белый, узнав это, бросит Блоку жуткую, немыслимую меж ними фразу – «Один из нас должен погибнуть…»

Решающий разговор случится в «Праге», в ресторане (Арбат, 2). Блок с женой, матерью и теткой доживали лето в Шахматове. Оттуда и послали записку, приглашая Белого встретиться в ресторане. Тетка поэта, М. А. Бекетова, запишет в дневнике: «Завтра Сашура едет с Любой в Москву… объясняться с Борей… Аля (мать Блока – В. Н.) страшно боится, что он будет стрелять в Сашуру… Люба в восторге от интересного приключения, ни малейшей жалости к Боре нет… Сашура относится к нему с презрением, Аля с антипатией, Люба с насмешкой, и ни у кого не осталось прежнего…»

Белый вспоминал позднее этот переломный для него день: посыльный – записка – его ждут в «Праге». «Я – лечу, – писал, – я влетаю на лестницу; вижу, что там из-за столика, поднимаются». Он увидел ласково посмотревшего на него Блока и «спокойную, пышущую здоровьем и свежестью, очень нарядную и торжественную» Любу. Она, кого Белый по-прежнему жаждал спасти, сразу поставила ультиматум – «угомониться»! «Я – пишет Белый, – ехал совсем на другое, я думал, что происходит полнейшая сдача позиций мне Блоками…» И, не веря ушам, едва присев за стол, он тут же вскочил: «Нам говорить больше не о чем – до Петербурга, до скорого свидания там…» – «Нет, решительно: вы – не приедете». – «Я приеду». – «Нет». – «Да». – «Нет». – «Прощайте!..»

Вот и вся встреча. Я думаю, она длилась минут пять.

Белый запомнит, что, выпрыгнув из-за стола, увидел лишь открытый в изумлении рот лакея, который как раз разливал по бокалам токайское перед фактически пустыми стульями уже. На лестнице ресторана, той парадной лестнице, которая до последней ступеньки цела и поныне, убегавшая с Блоком Люба торопливо обернулась, и Белый прочел в ее глазах ужас, словно у него в кармане был револьвер. У выхода из ресторана, не прощаясь, разбежались. Блоки к Поварской, Белый – к Смоленскому рынку…

Оружия, как показалось это Любе, у Белого, конечно, не было. Но на другой день он и пошлет Блоку вызов на дуэль. Каково?! Поединок, к счастью, не состоялся. «Поводов – нет, – скажет дождливым шахматовским днем Блок прибывшему из Москвы секунданту Белого. – Просто Боря ужасно устал…» И найдет какие-то такие слова, что секундант этот, вернувшийся к Белому, только и будет твердить ему про бывшего друга: «Александр Александрович, – он: хороший, хороший!..»

Кстати, секундант этот, а им был друг Белого – Эллис, окажется едва ли не первым, кто убедится в «хорошести» Блока. И если ныне Блока справедливо зовут уже «святым русской поэзии», то, еще при жизни, о нем говорили как о человеке «исключительной душевной чистоты». Да, да! Да, он, «падший ангел» – беспробудно пил, любил ветреных и стихийных женщин, пропадал в самых грязных заведениях, жадно искал порой продажной любви и впадал в трущобную «цыганщину» – все это было. Но все было только канвой – внешним «рисунком» существования его. Душевно – оставался высок и чист. «Он и низость, – горячо утверждал потом поэт Георгий Иванов, – исключающие друг друга понятия». Поэт Пяст, который долгие годы был в ссоре с Блоком, чуть ли не молился на него: Блок, говорил он – «может быть, лучший человек на земле». Так что Эллис, повторяю, оказался всего лишь первым в этом славном ряду славящих поэта.

Помирятся Блок и Белый только в 1910-м, ровно через четыре года после несостоявшейся дуэли. Я даже знаю дом в Москве, где это случится. За четыре года много чего произойдет в их жизни. Будет еще один вызов на дуэль, который пошлет Белому уже Блок, взбешенный его публичными нападками и обвинениями в предательстве, в штрейкбрехерстве. Потом – сухая, почти официальная переписка. Затем – какой-то нечаянный разговор, который, начавшись в квартире Белого на Арбате, шел, вообразите, 12 часов и закончился на рассвете у площади трех вокзалов, куда Белый пошел провожать Блока к семичасовому поезду в Петербург. «Так будем же верить», – скажет доверчиво один из них на перроне. – «И не позволим людям, кто б ни были люди, стоять между нами…» – ответит другой. Поезд при последних словах тронется. «Я шел по Москве, – вспоминал Белый то утро, – улыбаясь и радуясь: просыпалась Москва…»

Красиво пишет! Через 23 года, в 1930-м, Белый раздраженно скажет Петру Зайцеву, с которым приятельствовал: «Откуда взялся миф о нашей дружбе с Блоком? Мы с ним были дружны всего два года. Остальные годы изжили все то, что накопилось между нами». И не без скрытой зависти добавит о Блоке: «Первая скрипка! Но только первая скрипка!..» Нет, права была Гиппиус, «неверность» Белого и впрямь была сутью его натуры. А Блок именно тогда, после второго несостоявшегося поединка, и напишет Белому, возможно, главные слова, главные даже для нас, потомков. «Я очень верю в себя, – напишет, – ощущаю в себе какую-то здоровую цельность и способность и умение быть человеком – вольным, независимым и честным… Душа моя – часовой несменяемый, она сторожит свое и не покидает поста…»

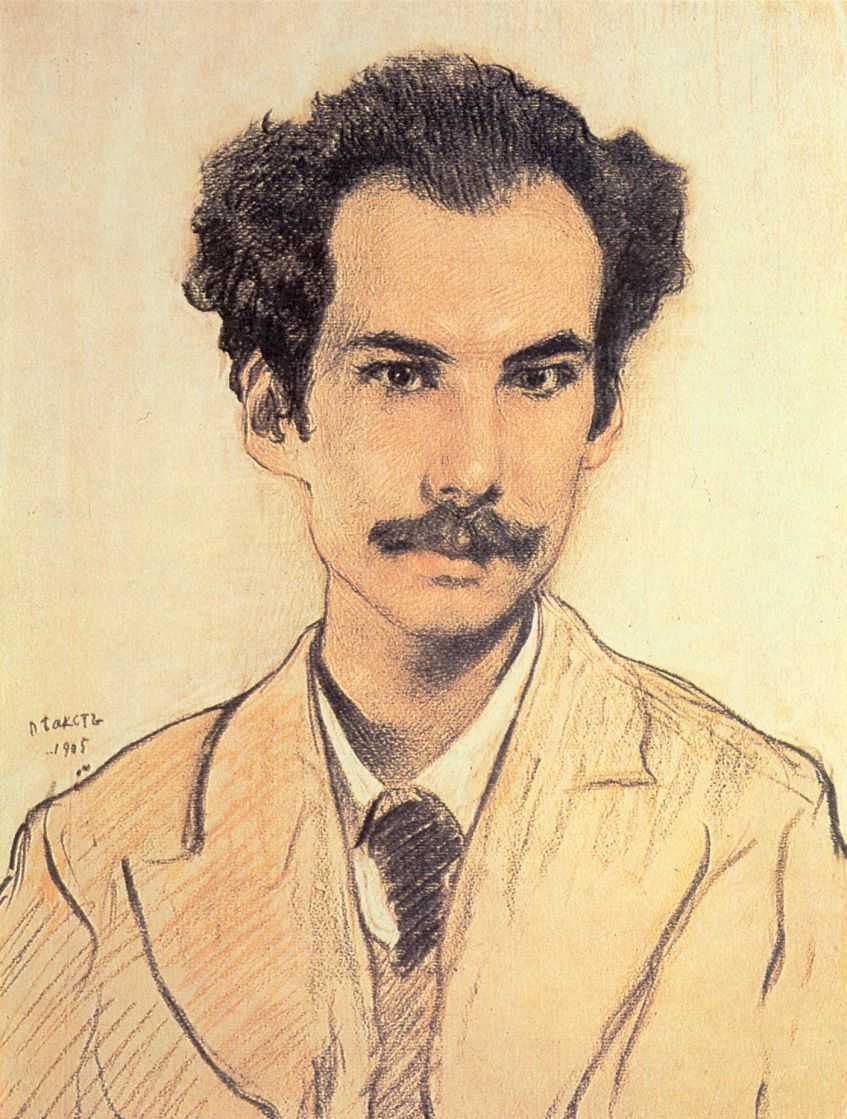

Словом, много чего будет в их жизни, но вполне мирно встретятся, повторяю, лишь 1 ноября 1910 года. Это случится в особняке Маргариты Морозовой (Смоленский бул., 28). Здесь, в роскошном здании, на заседании «Религиозно-философского общества» Белый в тот день будет читать доклад «Трагедия творчества у Достоевского». Собрание почтит присутствием сам Брюсов, а юный, никому неизвестный еще Пастернак, именно здесь и тогда познакомится с Костей Локсом, будущим другом своим, который станет потом профессором литературы. Именно Локс и напишет, что на этом вечере он увидел впервые «трех властителей дум»: Брюсова, Блока и Белого. Белый, вспоминал Локс, в своем докладе о Достоевском не мог не сказать и о Льве Толстом, который только что, накануне, ушел из Ясной Поляны – еще не умер, но уже ушел. С Толстого Белый и начал речь, прокричал со сцены, потрясая рукой: «Лев Толстой в русских полях!..» «Брюсов, – пишет Локс, – как-то сбоку посмотрел на Белого и скверно улыбнулся. Великий поэт (Локс имеет в виду Брюсова – В. Н.) был на этот раз в помятом сюртуке, с несколько помятым лицом и мало походил на мага. Мне было приятно увидеть Брюсова в таком, можно сказать, домашнем облике. По мере того, как А. Белый, по обыкновению смешивая все вместе, Достоевского, Веданту, платонизм и христианскую мистику, вел речь к определению цели… Брюсов становился все мрачней и мрачней… Во время перерыва, – пишет далее Локс, – в зал вошел довольно высокий, плотный молодой человек с копной рыжеватых густых волос. Я узнал его только тогда, когда А. Белый бросился к нему, и они расцеловались. “Мы из Шахматова”, – услышал я ровный спокойный голос. Здесь они оба отошли. Я смотрел им вслед… Блок внешне мало походил на поэта “Прекрасной Дамы”. Только приглядевшись к нему можно было понять его необычность. В нем не было ничего исключительного. Наоборот, подчеркнутая сдержанность… А между тем, – заканчивает Локс, – неизвестно, кто по существу был безумнее – он или Белый…»

Точны ли в деталях воспоминания Локса – не знаю. Сам Белый утверждал потом, что Блок успел не к перерыву – к началу его лекции. У зала, среди атласа, вуалей, лорнетов, визиток и сюртуков толпились, гудя, покуривая, перебрасываясь репликами, раскланиваясь друг с другом, целуя ручки красавицы-хозяйки Морозовой, Бердяев, Булгаков, Степун, Гершензон, Кизеветтер. Какие имена, господи! И вдруг, из-за роя причесок, голов, Белый увидел знакомое, улыбающееся лицо Блока, неловко пробиравшегося к нему. «Как будто бы мы лишь вчера с ним расстались», – напишет Белый. Напишет через много лет, но опять как-то недоброжелательно. И «мешковато деревенским» выглядел, дескать, Блок, и пиджак у него был короток, и под глазами круги, и конфузился в обществе, словом – «провинциал». Да, да, Белый несколько раз и почти подряд повторит это слово – «провинциал»…

«Мы стояли, – вспоминал он, – среди пробирающихся к стульям людей; и уже над зеленым столом раздавался звонок председателя; и очки его важно облескивали все собранье: “Ну вот, – сказал Блок, – как я рад, что поспел”. – “И я рад”. – “Знаешь, Боря, я думал, что я опоздаю: ведь я прямо с поезда; ехал, чтобы поспеть”. – “Сегодня из Шахматова?” – “Восемнадцать верст трясся до станции, чтобы не опоздать: перепачкался глиною; вязко: ведь – оттепель, а ты знаешь, какие дороги у нас…”» А потом во время лекции Белый не раз ловил в зале синие глаза Блока, в которых, как напишет, выразительно читал: «Но вот встретились: вот – хорошо…»

Нет, все-таки не три «властителя дум» сошлись в тот вечер в зале Морозовского особняка. По-настоящему, с точки зрения сегодняшнего дня, ни Белый, ни уж тем более Брюсов таковыми не были и не станут уже. Властитель дум был один – как раз Блок – «провинциал», скромно прятавшийся в толпе. Несменяемый часовой не только собственной души – эпохи. Открытое, воспаленное сердце России. «Властитель дум» и прошлого, и даже нашего будущего…

Они, Блок и Белый, увидятся еще раз на другой день в «Мусагете», в издательстве, где собирались поэты и писатели (Гоголевский бул., 31). В этом доме, который тоже сохранился (по-моему, только внешне), сходились и сидели порой до глубокой ночи Леонид Андреев, Бальмонт, Брюсов, Бунин – потом Северянин и даже юная Цветаева. Здесь, в трех комнатках издательства, читали стихи, устраивали вечера, занимались в кружках – Белый вел, например, кружок ритмики. И сюда на зов его явился на утро Блок. Дом этот, как я сказал, стоит и по сей день, но ту гостиную «Мусагета», «косоугольную уютнейшую комнату с палевыми стенами», в которой на серо-синем диване и в креслах напротив круглого стола курил Блок, «распуская уютно дымки папиросы», и пил чай из огромной чашки, конечно, не найти. Как не найти сегодня сгинувший под зданием нынешней Госдумы ресторан Тестова, куда оба отправились в тот же вечер. Там, у Тестова, за разговорами о Пушкине, о цыганах и о Варе Паниной, оба пили водку у стойки бара, и Белый свысока отметит про себя, что – «пьет много он; в жесте его опрокидывать рюмочку – обнаруживается “привычка”, какой прежде не было»?

Где это все теперь? От того ноябрьского денька (к вечеру пошел снег!) только и останется ныне сборник стихов Блока «Ночные часы», изданный «Мусагетом» через год – в 1911-м. Впрочем, книгу эту тоже не найти сегодня – раритет из раритетов. Но именно ее, эту тонкую книжечку стихов, Блок через два года и засунет торопливо в муфту одной петербургской красавице, курсистке-бестужевке, которая нахально, чтобы не сказать – нагло, вломится в его квартиру. Я бы сказал не в квартиру – в жизнь. Звали эту красавицу Надей Нолле-Коган. Да, да, именно ее фотографию я искал в Москве через девяносто с лишним лет.