Продолжение публикации повести Валерия ПОВОЛЯЕВА «Одинокий “Юнкерс”» (начало в № 153/01–02 и 154/03–04)

Косяков вышел из вагона. На улице было тепло. Теплее, чем в южных предгорьях, где располагался полк штурмовиков – косяковский полк. Прохлада там приходила с близких гор, ледниковых полей и снежных шапок, накрывавших камни, макушки скал, словно бы промороженных изнутри, и от разреженного воздуха высоты.

Станция, на которой остановился пассажирский «пятьсот-веселый», удлиненный на четыре госпитальных вагона, выглядела мирно, словно бы совсем недалеко не гремела война – ни одного разбитого здания, ни одной воронки на подметенном асфальте перрона, ни одной проломленной крыши… В общем, картина предвоенная.

Две старушки предложили Косякову молока, он отказался, молодуха попробовала соблазнить свежим, домашнего изготовления сыром – он тоже отказался, затем к нему подошли два школяра в солдатских пилотках, украшенных железными звездочками, с интересом начали в него вглядываться, словно бы впервые повстречали военного летчика.

– Вам чего, ребята? – спросил Косяков.

Пионеры все так же молча, не произнеся ни одного слова, отошли от него. Вид у одного из них, того что постарше, сделался смущенным. Так и не понял Косяков, чего им надо было. Может, хотели попасть на фронт? По блату, так сказать, а? Заодно попросить денег на дорогу, узнать, где лучше покинуть вагон, чтобы сразу попасть в боевое подразделение, успешно перемалывающее фашистов, к толковому командиру? Или хотели поинтересоваться, не обменяет ли он на полтора килограмма самодельной кровяной колбасы свой личный пистолет ТТ? Господи, что за чушь лезет в голову?

Неожиданно за спиной у него раздались крики, их перекрыл мощный резкий голос, Косяков обернулся.

Два безногих инвалида в тележках, поставленных на шарикоподшипниковый ход, схватились друг с другом из-за толстого початка вареной кукурузы. Оба нахохленные, с растрепанными волосами и красными лицами, крутились на небольшой, хорошо утоптанной ногами земляной площадке, пытаясь обойти человека, вставшего между ними и не дававшего возможности разгореться ристалищу.

– Уймитесь, бойцы! – вновь грозно рявкнул этот человек. От рявканья над головой его беспокойно зашевелились облака. Инвалиды, словно бы испугавшись чего – ну будто имели дело с генералом, – дружно откатились от него, но через мгновение, встретившись, снова ринулись друг на друга.

– Цыц! – опять прозвучал резкий голос, легко подмял инвалидов. Оробев, они подчинились человеку, находившемуся над ними, громыхнули подшипниковыми колесами, прикрученными к тележкам, разъехались, как на плацу, и вновь по-петушиному свирепо уставились один на другого.

Что же такое случилось, что произошло, серьезное и непоправимое, коли эти люди, помеченные общей бедой, устроили прилюдную свару? Совсем охренели, что ли? Из-за чего стоит этот неприличный ор? Из-за пустяка? Из-за обломка вареной кукурузы, на который нацелились сразу два рта? Из-за понюшки табака, доставшейся одному бойцу, но не доставшейся другому, – из-за этого в пространстве заклокотала слепая ярость?

Но что невольно сдавило Косякову горло – на любителях прилюдно выяснять отношения, красовались старые солдатские гимнастерки…

Впрочем, на красноармейцев нынешней войны инвалиды не были похожи, скорее всего повздорили ветераны Халхин-Гола или схваток на озере Хасан.

Драки на Хасане для Советского Союза были неудачными, оставили ощущение досады, обиды, еще чего-то, о чем позже вспоминали с горечью, а вот Халхин-Гол – дело совсем другое, тут японцам повыдирали много перьев, те, кто уцелел, потом мчались в свои казармы быстрее звука. Впереди летели сами самураи, позади – мятые перья и выбитые зубы. Интересно, где же воевали эти скандальные ветераны?

Рядом с Косяковым оказалась старушка с живыми, очень молодыми черными глазами, левой рукой она прижимала к боку белый эмалированный таз, накрытый чистым вафельным полотенцем.

– Попробуй нашей рассыпчатой картошечки, – предложила черноглазая старушка, – она вкуснее масла, ей Богу!

Характер она имела бойкий, откинула полотенце, и Косяков увидел крупную рассыпчатую картошку, сдобренную зеленым укропом и мелко нарезанным чесноком, лежавшую на свежих лопуховых листах; в стороне от картошки плотной аппетитной горкой высились огурцы. Судя по виду и запаху – поздние, свежего молодого посола, самое то под стопку холодной водки, весьма любимой летным составом их полка.

У технарей были другие предпочтения, более крепкие по градусам и менее изысканные по вкусу.

– Попробуй, не пожалеешь, – пропела старушка, сияя молодыми блестящими глазами, – не пожалеешь, служивый.

Косяков вспомнил рекомендации начальника поезда и поддался уговорам бабули с черносмородиновыми глазами и купил себе картошки, к ней несколько огурчиков, три головки маринованного чеснока и пару перцев – всего понемногу.

Очень вкусно все это выглядело и еще более вкусно пахло.

Перед тем как уйти с едой в вагон, он огляделся: а где же инвалиды? И инвалиды куда-то испарились, и криков их прокуренных не было слышно. Растаяли. Вместо крикунов Косяков увидел начальника поезда. Тот стоял неподалеку и, заметив, что старший лейтенант засек его, постучал пальцем по стеклу наручных часов:

– Пора!

Еще раз окинув глазами базар, Косяков инвалидов не обнаружил и поспешно поднялся на нижнюю ступеньку вагона: раз начальник требует «занять места согласно купленным билетам», значит, надо это сделать.

Площадь перед поездом наполовину опустела, по ней шли трое патрульных с автоматами, торговый шум угас почти мгновенно.

– Что, драчунов на инвалидных досках ищешь? – спросил у Косякова начальник поезда.

– Исчезли куда-то.

– Увез пахан, который рявкал на них.

– Он что, содержит эту команду? На собственные шиши?

– Зачем на собственные? Все они из одного инвалидного дома, к нему не то, чтобы приписаны – временно состоят на учете, пока война не кончится. А станция здешняя – место их промысла, представлений, как в театре.

– Всюду жизнь, в общем, – понимающе проговорил Косяков и тут же выругал себя: не те слова возникли у него на языке, совсем не те…

– Выкручиваются как могут, в инвалидном доме – голодно, – начальник поезда махнул рукой, словно бы хотел сменить тему разговора. Так, собственно, оно и было. – А мы на последнем перегоне еще одного солдата потеряли. Из санитарного вагона снова покойника вынесли.

Паровоз подал голос, за время стоянки он окреп, даже огрубел немного – видать, машина заправилась угольком и водой, теперь до самой Москвы тянуть сможет.

Косяков прошел на свое место – на нем сидела женщина в тесном жеребковом жакете, с обеих сторон к ней жались двое пацанов – ну совсем как маленькие солдатики. Женщина была объемная, плотная, походила на цыганку. Косяков присел на край скамьи, положил на колени лопуховые листья, прочные, будто были вырезаны из рубчика – хлопчатобумажной ткани, покосился на солдатиков.

Один из них неотрывно смотрел на картошку: уж очень аппетитной она была, а мелко покрошенный укроп, тот распространял такой оглушающе вкусный дух, что весь вагон начал чмокать губами, стараясь, чтобы чмоканье это совпадало со стуком колес… Театр какой-то. Косяков поймал жадный взгляд солдатика, все понял и придвинул ему лопуховый лист:

– Будешь?

Тот по-птичьи поспешно клюнул головой – буду! Получить угощение не успел – мать со всего маху ударила его ладонью по хрупкому прозрачному запястью:

– Не бери! Сейчас куру есть будем!

Солдатик стремительно сунул руку за спину: мать ударила больно, от удара он даже сморщился, совать ему картошку помимо воли матери Косяков не решился. Выручил дядя Вано, он нарисовался совершенно внезапно, будто вытаял из воздуха, и, хмыкнув в кулак, положил руку на плечо летчика:

– Пошли-ка со мной, товарищ командир, здесь тебе поесть не дадут… Останешься с листьями от лопухов, а они не всегда бывают съедобны.

Косяков, кивнув согласно, поднялся с лавки.

по-волчьи, из-за облаков, поезд перед ними был

беззащитен

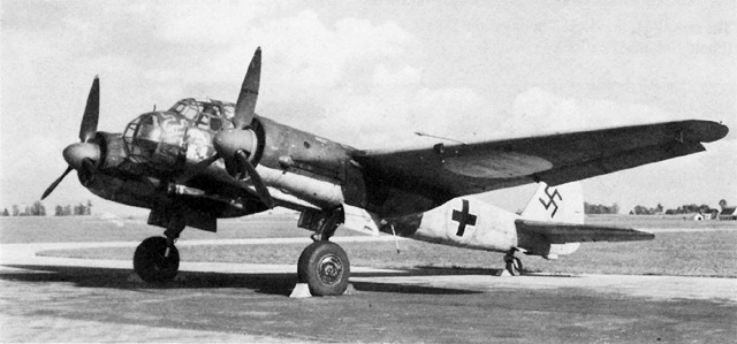

Поезд неторопливо стучал колесами на стыках. Музыка эта убаюкивала, но это было плохо – убаюкиваться нельзя: вдруг разверзнется воздух? «Юнкерсы» – немецкие бомбардировщики, именуемые нашей пехотой «лаптежниками», обладали особой хваткой, нападали по-волчьи, из-за облаков, с непросматриваемой стороны, поезд перед ними был беззащитен. Автомат ППШ, висящий в каморке дяди Вано, этих волков не остановит.

С другой стороны, хорошо, что пропала сливочно-желтая плошка солнца, похожая на головку свежего сыра, красовавшаяся в небе с утра, с севера навстречу поезду потянулись облака… Перистые, хмурые, похожие на старое тряпье. По мере того как на колеса наматывались километры чугунного полотна, облака становились плотнее и темнее, смыкались друг с другом, отделяя светлую небесную темноту от заскорузлой осенней земли непроницаемым пологом.

Вряд ли «юнкерсы» захотят при такой облачности летать… Уже только одно это было хорошо.

Дядя Вано был прав – пообедать в его каморке было спокойнее и удобнее, чем в самом вагоне, среди шума, на нервно дергающейся лавке, где суматошно покрикивающие люди, случалось, вместе со стаканом чая съезжали на пол, расплескивали все на себя. Хорошо, если лишь со стаканом чая, а не с увесистым котелком наваристого супа…

Котелком можно вообще облить половину вагона. Вместе с багажом, с детьми и мамашами, с бабульками и прочим людом, решившим пуститься в поездку.

Чем ближе становилась Москва, тем тревожнее делалось на душе у Косякова. Знать бы, что ждет его в родной белокаменной, он бы пораскинул мозгами, поразмышлял, как быть и что-нибудь придумал бы, а так – дохлый номер, все пусто, сплошные белые пятна. Какое задание придумали для него дорогая партия и не менее дорогое правительство?

А может, что-нибудь интересное возникло в самой Ставке? Но какое дело может быть высокой Ставке до обычного, земного старшего лейтенанта?

С другой стороны, все могло быть.

В Москву поезд пришел ранним утром, небо еще было темным, каким-то косматым; над городом висела угрюмая тишина, а над самим вокзалом, почти над крышей по пространству шарил луч прожектора, искал чего-то.

Косяков слышал, что в столице часто проводят облавы на немецких шпионов, диверсантов, лазутчиков, прочий, не самый светлый люд, чистят ряды мародеров, гоп-стопников, любителей залезть в чужую квартиру, и в борьбе этой здешние ряды правопорядка здорово преуспели. Милиция московская находится на высоте, в общем.

Старший лейтенант огляделся. Хоть и был поезд набит довольно плотно, а в Москву прибыла лишь одна десятая часть того, что вез поезд, остальные растворились на промежуточных станциях, в малых и средних городах, сходили даже в поле, если там поезд замирал хотя бы на несколько минут, – какая-нибудь простоволосая баба обязательно выпрыгивала из вагона. Приложив ладонь ко лбу, она всматривалась в окрестности, и если видела неподалеку деревню, то направлялась к домам…

Люди в военную пору искали лучшую долю, уходили от опасности, съезжались с родственниками, чтобы вместе переживать беды, невзгоды, и Косяков хорошо понимал их. Он и сам был таким.

В общем, поезд пришел в строгую заснеженную столицу почти пустым. Пока Косяков оглядывался, около него оказались двое подтянутых молодых людей в фуражках с голубыми околышами, что удивило летчика. Судя по всему, по ночам потрескивали серьезные морозы – без ушей остаться можно. Холодно в фуражках-то…

– Косяков Иван Андреевич? – поинтересовался один из них сухо; словно бы боясь ошибиться, оценивающе прищурил глаза.

– Так точно!

– Мы за вами, – тоном более дружелюбным и теплым сообщил второй встречающий.

В петлицах у них красовалось по два кубаря, по армейским меркам – лейтенанты, а вот по табели о рангах их ведомства, наверное, всего сержанты. Или старшие сержанты.

– Поехали, нас ждут, – сказал первый встречающий и, повернувшись круто, со скрипом, зашагал по перрону к выходу.

Продолжение следует