Почти сразу после Парижского конгресса министерство иностранных дел в России перешло в руки князя Александра Михайловича Горчакова

Тео Гуриели

После Парижского мира Наполеон III некоторое время казался если не гегемоном Европы, то по крайней мере высшим арбитром европейской политики. Так его, кстати говоря, и называли тогда не только придворные льстецы, но и многие авторитетные буржуазные публицисты.

В первые два-три года казалось, что и британский премьер-министр Генри Пальмерстон счел за благо не вспоминать о коварном поведении Наполеона на Парижском конгрессе и лишь пытался сделать все, чтобы император не продолжал идти по пути дальнейшего сближения с Россией. А это сближение было очевидным.

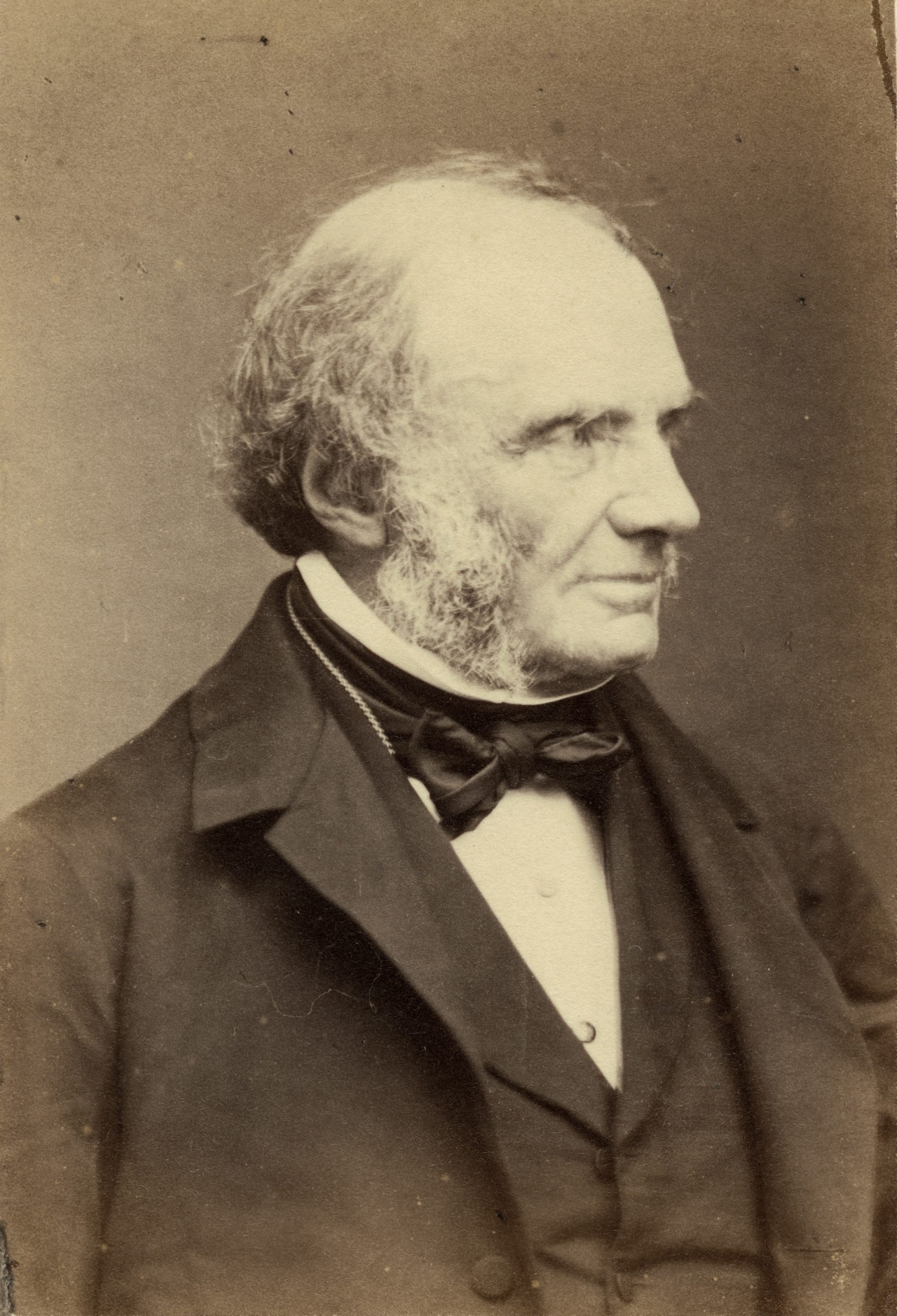

Почти сразу после Парижского конгресса министерство иностранных дел в России перешло из рук Карла Нессельроде в руки князя Александра Михайловича Горчакова. Это был человек умный, проницательный, с широким кругозором. Он блестяще знал ближайшую к современности дипломатическую историю Европы, что неудивительно, так как ранее Горчаков участвовал в работе конгрессов Священного союза, был первым секретарем при русских посольствах в Лондоне и Риме, служил в посольствах в Берлине, Флоренции и Вене. Одно время он являлся чрезвычайным посланником при Германском союзе, а позже – послом в Вене. Характера он был довольно независимого, за что его не любил канцлер Нессельроде. А посему долго не давал ему ходу.

Говоря о его назначении, сотрудник герценовского «Колокола» князь Петр Владимирович Долгоруков не преминул заметить: «В 1825 году князь Горчаков взял отпуск в Россию на несколько месяцев; проезжая через Псковскую губернию, он свернул с дороги, чтобы посетить опального товарища своей юности, знаменитого Пушкина, в то время сосланного в деревню отца своего, в село Михайловское, и жившего там под надзором местной полиции. Со стороны двадцативосьмилетнего дипломата, ехавшего в Петербург в аракчеевскую эпоху, поездка в деревню для посещения опального друга была весьма благородным поступком».

Пушкин так оценил поступок своего товарища по Царскосельскому лицею: «Хвала тебе – фортуны блеск холодный // Не изменил души твоей свободной: // Все тот же ты для чести и друзей».

Первое, что сделал Горчаков на новом посту, – изложил основы своей политики в докладе Александру II и в циркулярных нотах, которыми оповестил Европу о предстоящей дипломатической роли России. «La Russie se recueille» («Россия сосредоточивается»). Суть их была такова: Россия воздерживается от активного вмешательства в европейские дела; Россия оправляется от потерь и понесенных жертв; Россия идет по пути независимого развития. Это был один из краеугольных камней будущей политики. Другой же стал откровением для Европы. Он выглядел так: «Россия отныне не намерена жертвовать своими интересами для поддержания принципов Священного союза и считает себя совершенно свободной в выборе своих будущих друзей».

В общих чертах эти основы политики Горчакова как нельзя более соответствовали тенденциям дипломатической деятельности Наполеона III после Парижского конгресса. С одной стороны, Российская империя предоставляла французскому императору полную свободу действий, а с другой – Горчаков явно намекал на Австрию, когда выражал разочарование по поводу прежних союзников России по Священному союзу.

Наполеон же в этот период все больше рассматривал Австрию в качестве мишени. Перед ним постепенно вырисовывалась новая задача, решение которой должно было принести ему не только новые лавры победителя, но, в отличие от результатов Крымской войны, также и немалые территориальные приобретения. Речь шла об изгнании Австрии с Апеннинского полуострова.

Обстоятельства складывались в тот момент благоприятно для замыслов французского императора. Отношения с Россией после Париж ского мира улучшались чуть ли не с каждым месяцем. В 1856 году Наполеон III послал на торжества по поводу коронования Александра II в Москве одного из самых доверенных своих лиц – графа де Морни, который еще во время Крымской войны говорил о необходимости поскорее мириться c Россией. Народу, окружавшему в день обряда коронования Успенский собор в Кремле, не могло не броситься в глаза, что Морни велел остановить кареты своей свиты очень далеко от собора, и все французское посольство с непокрытыми головами прошло пешком довольно длинный путь до собора. Другие посольства этого не сделали.

В дальнейшем Морни не переставал выказывать исключительное почтение к царю. Он всюду, по поводу и без повода, говорил о пользе франко-русского союза для обеих империй и о том, что этот союз может дипломатически господствовать в Европе и во всем мире. Аристократия в Петербурге приняла графа Морни очень дружелюбно. Женившись на русской женщине (княжне Трубецкой), французский посол стал и в Москве, и в Петербурге «своим человеком». Царь к нему благоволил и принимал его в любое время. Морни удалось без особого труда добиться ценных экономических льгот для французских предпринимателей в России, и он, торжествуя, доносил Наполеону: «Я вижу в России рудник для французской эксплуатации».

Но несмотря на все усилия, построить франко-русский союз Морни не удалось. Причин тут было несколько. Во-первых, для создания франко-русского союза требовалось расторгнуть союзные отношения, продолжавшие соединять Англию и Францию после Крымской войны. А принять Россию в этот союз Англия ни за что не хотела, да и России подобный «тройственный союз» был не нужен. Ведь враждебные происки премьер-министра Великобритании Генри Пальмерстона против России продолжались и на Кавказе, и в Персии, и в Турции, и в других местах. Во-вторых, Наполеон III сам сильно повредил делу графа Морни, объявив при личном свидании с Александром II, что он заинтересован в эмансипации Царства Польского.

Эта тема была крайне неприятна царю: ведь на протяжении десятилетий Царство Польское являлось своего рода «буфером безопасности» для центральной части России. «Со мной осмелились заговорить о Польше», – так с раздражением прокомментировал царь этот инцидент, когда проводил встречу со своими приближенными.

Но, хотя дело и не дошло до франко-русского союза, Наполеон, тем не менее, мог быть вполне уверен, что и Александр II, и Горчаков одобряют идею дипломатического сотрудничества России с Францией и что в случае нападения Франции на Австрию Россия не только не поможет австрийцам, но займет по отношению к Франции позицию так называемого «дружественного нейтралитета».

Более сложно обстояло дело с Англией. Пальмерстон с большим беспокойством присматривался и к дипломатическим успехам Морни в России, и к свиданию обоих императоров, и к согласованным действиям Франции и России в 1857–1858 годах в вопросе создания из Молдавии и Валахии нового государства Румынии. Пальмерстон, которого все это очень раздражало, сначала попробовал прибегнуть к методу угроз. Но это нисколько не помогло. Наполеон III, встретив принца Альберта, мужа королевы Виктории, сообщил ему, что он, император, раз и навсегда приказал своим дипломатам не показывать ему никаких нот или меморандумов, исходящих от Пальмерстона, потому что Пальмерстон просто не умеет их прилично писать.

Впрочем, и без этого оскорбительного выпада со стороны императора английский премьер очень сильно сбавил тон со второй половины 1857 года: страшное восстание сипаев поставило под угрозу английское владычество в Индии, и английские власти опасались раздражать своего могущественного соседа. В 1858 году, когда началась подготовка нападения на Австрию, Наполеон III уже не ожидал большого противодействия со стороны Англии. А кроме того, в самом начале 1858 года произошло событие, пошатнувшее позиции Пальмерстона.

14 января 1858 года имела место попытка покушения итальянского революционера Феличе Орсини и его единомышленников Джузеппе Пьери, Антонио Гомеса и Карло Ди Рудио на французского императора. Заговорщики хотели убить Луи Наполеона, в котором видели главное препятствие к объединению Италии: император поддерживал своим римским гарнизоном светскую власть папы Пия IX. Кроме того, в Италии в то время широко распространилось мнение, что Наполеон коварно обманул итальянцев. Несмотря на участие в Крымском походе 15 тысяч итальянских солдат, он нарушил свои обещания и решительно ничего не сделал, чтобы помочь делу объединения Италии.

Орсини и Пьери были гильотинированы, остальных приговорили к пожизненной каторге. Но во время следствия выяснилось, что Орсини и его сообщники готовили свой заговор в Англии и там же приобрели метательные снаряды. Во французской прессе поднялась яростная кампания против Англии: ее обвиняли в том, что она «дает убежище убийцам». Наконец, даже в официальном органе Французской империи «Монитер» была напечатана резкая и полная угроз в отношении Англии филиппика полковников французской императорской гвардии. В Англии и аристократия, и буржуазия были равно смущены, замечалось даже нечто похожее на панику. Пальмерстон, испугавшись гнева Наполеона III, немедленно предложил законопроект, направленный против эмигрантов, проживающих в Англии и, по сути, отменявший право убежища. Но законопроект Пальмерстона провалился, и он подал в отставку. Больше всех этому были рады в России, так как видели в нем откровенного врага.

Пальмерстона заменил на посту премьера консерватор лорд Дерби, а министром иностранных дел стал граф Джеймс Харрис Малмсбери, старинный друг Наполеона III. Правда, Наполеон очень хорошо понимал, что английская политика руководствуется не личными отношениями и что в Англии уже знают, что французский император готовится к войне с Австрией. Но, наблюдая панику в Англии после покушения Орсини, император убедился, что опасность не грозит ни со стороны Англии, ни со стороны России. Вялой была и реакция на его военные приготовления в Германском союзе.

Теперь уже никто в Европе не сомневался, что война неизбежна. Но оставался один очень важный вопрос: нужно было добиться, чтобы Австрия объявила войну Сардинскому королевству по собственной инициативе. Дело в том, что конституция Германского союза давала право Австрии требовать от этого союза военной помощи в случае только оборонительной войны. Следовательно, нужно было устроить так, чтобы эта война оказалась с дипломатической точки зрения наступательной с австрийской стороны.

Но австрийский император вел себя самым осторожным образом в этом опаснейшем положении, не отвечая на провокации и как будто не замечая оскорблений. Тогда его враги изменили тактику, начав очень искусно распространять слухи о полнейшей дезорганизации и слабости сардинской армии, о растерянности при дворе короля Виктора Эммануила II, о том, что министры двора, включая первого министра, не сегодня-завтра будут отданы под суд как государственные изменники, продавшие Наполеону III Савойю и Ниццу. Со своей стороны французские послы в Вене и в мелких итальянских государствах начали мощную кампанию дезинформации: через многочисленных своих шпионов и продажных местных писак они распространяли в печати слухи, будто Наполеон III боится войны с Австрией и не осмелится на вооруженную акцию, а ограничится лишь дипломатической игрой. Эта новая тактика увенчалась полным успехом. В Австрии созрела решимость объявить войну Сардинскому королевству и быстро покончить с этой постоянной угрозой с юга.

Чтобы завершить интригу, Наполеон III послал своего двоюродного брата принца Наполеона Бонапарта в Варшаву, куда прибыл и Александр II. В ответ на зондаж принца по поводу надвигающейся войны русский царь выразил полную готовность дипломатически помогать Наполеону III в подготовке разгрома Австрии. Вот почему оба императора одновременно категорически отклонили предложение Малмсбери о посредничестве и предложили созвать «конгресс держав».

В то же время, сбивая Франца Иосифа и его министра Буоля с толку, французские агенты и их помощники внушали австрийским дипломатам, аккредитованным при европейских дворах, что не следует на этот конгресс допускать сардинского монарха Виктора Эммануила. Австрия последовала этим советам и столь нелепым своим требованием сама провалила конгресс. Между тем Наполеон III и итальянцы придвинули армию к австрийской границе.

Тогда Буоль, кругом обманутый ложными сведениями, предъявил 23 апреля 1859 года Сардинии ультиматум. Только это и требовалось: Австрия лишилась права на поддержку со стороны Германского союза, и военные действия начались при самой выгодной для французов и сардинцев дипломатической обстановке.

В Европе не могли не обратить внимания на двойственную роль Александра II в деле итальянского объединения. Пока речь шла лишь о том, чтобы разгромить австрийскую армию и унизить Франца Иосифа, Александр II всецело сочувствовал и Наполеону III, и сардинцам. Но когда в том же 1859 году, а затем и в 1860-м, отдельные локальные революции покончили с владетельными князьями в Тоскане, Парме и Модене, а Гарибальди разделался с неаполитанскими Бурбонами, император стал относиться к делу объединения Италии прохладно, а потом и отрицательно.

Впрочем, к отношениям, схожим с теми, что были в Священном союзе, Россия возвращаться не собиралась: предательство Австрии царь не простил. И когда во второй половине 1860 года Франц Иосиф стал продвигать свои войска к ломбардо-венецианской границе, Горчаков организовал 22 октября 1860 года встречу в Варшаве трех монархов: русского, австрийского и прусского, во время которой Александр II решительно отсоветовал Францу Иосифу что-либо предпринимать.

Что касается Наполеона III, то в 1860–1862 годах он проводил политику, которая могла сблизить его с Александром II, то есть решительно противился любым попыткам сардинского правительства (уже официально ставшего в 1861 году правительством «Королевства Италии»), завершить объединение Италии.

Французский император прямыми угрозами заставил короля Виктора Эммануила II отразить попытку Гарибальди захватить Рим в 1862 году. Откровенно своекорыстные мотивы, которые заставили Наполеона в 1859 году поддержать Сардинское королевство, были уже достаточно ясно разоблачены обстоятельствами и условиями внезапного Виллафранкского перемирия. Теперь недоверие и затаенная вражда к Наполеону стали господствующими чувствами и правительства, и народных масс Италии.

Между тем на политической сцене Европы во весь рост поднялась фигура, которой предстоит в недалеком будущем изменить не только политический климат в Европе, но и ее географическую конфигурацию. Это был прусский политик Отто фон Бисмарк.

«Самим провидением мне суждено было быть дипломатом: ведь я даже родился в день первого апреля», – шутил Бисмарк, когда бывал в хорошем настроении. Острый ум подсказывал ему нужные, наиболее целесообразные решения, а конечные его цели были всегда выверены и вполне реальны. Темперамент у него от природы был неукротимый; порывы его страстей в молодости были таковы, что его называли «бешеным Бисмарком», но железной силой воли он умел их смирять и со временем полностью изменил себя. Даже в том перевороте (иначе это не назвать), который произошел в его основных воззрениях на задачи прусской политики в 1850-е годы, сказалось умение подчинять свои бурные страсти холодному расчету. Монархист, феодал, типичный бранденбургский юнкер, реакционный, озлобленный революционными движениями восточно-прусский помещик, Бисмарк восклицал, что виселица должна быть «в порядке дня»; он яростно ненавидел Франкфуртский парламент, самочинно собравшийся в 1848 году, и бурно одобрял разгон этого парламента прусскими штыками. Однако тот же Бисмарк начинает понемногу понимать, что воссоединение Германии, которое неудачно пытался провести этот самый Франкфуртский парламент, все равно произойдет и что бороться против этого бессмысленно.

Бисмарк часто говорил, что у всякого человека, следовательно, и у всякого дипломата бывает так, что ему везет и счастье пролетает совсем близко от него; разница между дипломатом искусным и бездарным заключается именно в том, что первый успевает вовремя ухватиться за край туники пролетающей мимо него фортуны, а бездарный непременно прозевает и упустит этот момент. Для самого Бисмарка таким нежданным счастьем явилось восстание 1863 года в Польше.

В самом начале восстания Бисмарк думал некоторое время, что в конце концов Россия должна будет отказаться от Польши. «Тогда мы начнем действовать, – говорил он, – займем Польшу, и через три года там все будет германизировано». Когда слушавший эти предположения вице-президент прусской палаты депутатов Берендт поинтересовался, серьезно ли говорит Бисмарк или шутит, то его собеседник заявил: «Ничуть не шучу, а говорю серьезно о серьезном деле».

Но слабость повстанцев и безнадежность их военной победы с каждым месяцем становились все более очевидными. Тогда Бисмарк решил, что пользу из польского дела можно извлечь иным способом. Бисмарк и король прусский Вильгельм взяли решительный курс на «великодушную помощь» царскому правительству. «Великодушие» заключалось в том, что 8 февраля (27 января) 1863 года Горчаков и присланный из Берлина генерал Густав фон Альвенслебен подписали в Петербурге конвенцию, по которой русским войскам позволялось преследовать польских повстанцев даже на прусской территории.

Далеко не все в России были довольны этой добрососедской предупредительностью. Например, великий князь Константин, наместник Царства Польского и брат Александра II, не скрывал, что ему все это не по душе. Чувствовалось, что Бисмарк преследует какие-то свои цели. И действительно: Бисмарк, к неприятному удивлению Горчакова, с большой торжественностью, с нарочитыми таинственными умолчаниями и намеками обнародовал основное содержание конвенции. При этом Пруссия изобразила дело так, будто за конвенцией скрываются еще какие-то другие секретные пункты уже не частного, а более общего значения. Наполеон III, а за ним и Англия сейчас же ухватились за то, что Польша стала, в силу самого факта Петербургской конвенции, предметом международно-правовых соглашений и дипломатических переговоров двух держав: России и Пруссии.

На этом основании Наполеон III и Пальмерстон заявили, что и они желают начать переговоры с Александром II по поводу Польши. Наполеон III тотчас же повел оживленные переговоры с Австрией по польскому вопросу. Хотя, заявляя в этом случае какие бы то ни было протесты, Австрия, участвовавшая во всех трех разделах Польши, ставила себя в весьма щекотливое положение. Франц Иосиф в конце концов уступил Наполеону III. Правда, австрийское министерство иностранных дел выговорило себе право выступить не одновременно с двумя западными державами, а чуть позже и составить свою ноту в более сдержанных выражениях.

17 апреля английский и французский послы представили Горчакову свои ноты; два дня спустя, 19 апреля, Горчакову была вручена и австрийская нота.

Резче всех выступила Англия. С 1 июля 1859 года пост английского министра иностранных дел занимал лорд Джон Рассел. Он принадлежал к тем английским государственным деятелям, которые, уже начиная с русско-турецкой войны 1828–1829 годов, считали, что как государство Россия сильно ослаблена акциями западных держав и даже ощущает силу их довольно часто складывающегося единого фронта. Но британское правительство столь же часто принимало желаемое за действительное.

Полагая, что Россия в 1863 году не в состоянии вести новую войну против Англии и Франции, Рассел решил действовать на нее прямым устрашением. Исходя из ложного тезиса, будто Александр в 1815 году обязался перед Венским конгрессом дать Польше конституцию, Рассел развил в своей ноте ту мысль, что «Россия, не давая Польше политической самостоятельности, исключает себя из общения с цивилизованным миром». Заметим, что это заявление исходило от внешнеполитического ведомства страны, которая славилась жестоким угнетением колонизированных народов.

Французская нота в более вежливых тонах, чем английская, указывала на всеевропейское значение польского вопроса и предлагала вынести его на новый европейский конгресс. Австрийская нота ограничилась вялыми рассуждениями о беспокойстве, которое вносит неразрешенный польский вопрос в жизнь Габсбургской монархии, а также самой России и Пруссии.

Начались совещания у Александра II. С одной стороны, возникали опасения, не составляется ли вновь против России «крымская комбинация», т. е. не грозит ли России война с Англией, Францией и, может быть, также и с Австрией; к такой войне Россия была абсолютно не готова ни в военном, ни в финансовом отношении. С другой стороны, уступить требованиям трех держав, да еще при почти нескрываемой угрозе со стороны двух из них, значило подвергать риску целостность Российской империи. Согласиться на конгресс было равносильно тому, чтобы заранее примириться не только с отделением Царства Польского, но и с неизбежной постановкой вопроса о Литве, Белоруссии и Правобережной Украине. Александр II, который часто принимал решения с оглядкой, стараясь всеми средствами избежать кровопролития, в данном случае решил не сдаваться. Ноты были вежливо отклонены, но, по совету Горчакова, император торжественно обещал амнистию польским повстанцам, если они к условленному сроку сложат оружие.

Однако восстание в Польше и Литве ширилось. В России нарастало общественное недовольство. В Петербург летели послания и заявления, которые требовали прекратить вмешательство иностранных держав в российские дела. В среде дворянства и купечества разгорались шовинистические страсти. Но и в белорусском и украинском крестьянстве польские притязания вызывали лишь ожесточение. У жителей этих районов были свои счеты с поляками.

Французский посол в Петербурге герцог Монтебелло, потомок знаменитого наполеоновского маршала Ланна, и английский посол лорд Напир внимательно наблюдали за всем, что происходит в России. Они настойчиво доносили в Париж и Лондон о том, что Россия ни в коем случае не уступит без вооруженной борьбы. Если Англия и Франция, писали они, не собираются воевать, тогда лучше всего сразу бросить опасную затею. Оба посла прибавляли от себя совет: прекратить игру с огнем.

Европу на энергичное противодействие России подбивали в Англии Пальмерстон и Рассел. Оба лорда еще меньше, чем Наполеон III, были расположены в тот момент воевать с Россией, но, натравливая французского императора на Александра II, они на время выводили из игры двух своих опасных соперников. При этом Англия решительно ничем не рисковала: русский флот как боевая сила в тот момент практически не существовал.

Решено было представить русскому правительству новые ноты. Эти новые ноты 1863 года были еще более угрожающими, чем апрельские. От России требовали согласиться на созыв конгресса великих держав для решения польского вопроса; в виде предварительных мер царю рекомендовалось, во-первых, провозгласить в Польше общую амнистию, не ставя ее в зависимость от окончания вооруженного восстания; во-вторых, созвать представительное собрание в Польше; в-третьих, даровать Польше местную автономию; в-четвертых, обеспечить права католической церкви; в-пятых, ввести польский язык в правительственные учреждения и учебные заведения в Царстве Польском; в-шестых, издать удовлетворяющие поляков новые правила о рекрутских наборах.

На этот раз колебаний ни у Горчакова, ни у Александра Il не было. Согласиться на все это, да еще вдобавок на конгресс, означало признать полное политическое поражение России. Горчаков принял ноты и объявил, что державы получат от него письменный ответ. В июне 1863 года, то есть примерно через месяц после вручения нот, последовали три ответные депеши Горчакова русским представителям: барону Бруннову в Лондон для передачи английскому правительству, барону Будбергу в Париж для передачи французскому императорскому правительству и Балабину в Вену для передачи королю Францу Иосифу. Ответ был резко отрицательным. Польский вопрос объявлялся делом, касающимся исключительно России, и никак не Европы. Все требования отклонялись решительно и безусловно.

Англия и Наполеон III попали в трудное положение. Сначала лорду Расселу и французскому императору показалось целесообразным, чтобы их представители попробовали еще раз устно припугнуть Горчакова. Дело в том, что английское и французское правительства, спровоцировав своими выступлениями поляков на отказ от амнистии и на продолжение безнадежного восстания, тем самым взяли на себя тяжкую ответственность за акции усмирения, которые были предприняты российскими властями летом 1863 года и в ходе которых были большие жертвы с обеих сторон. Принять поэтому дипломатическую пощечину от Горчакова и никак на нее не отреагировать Англии и Франции казалось немыслимым.

И вот лорду Нэпиру и герцогу Монтебелло, которые с самого начала считали польскую авантюру Англии и Франции делом безнадежным, а вмешательство западных держав бесцельным и рискованным, пришлось направлять по адресу Горчакова угрозы, в которые они сами не верили, и проявлять возмущение, которого они не ощущали. Горчаков, на этот раз уже окончательно удостоверившись, что никакой военной интервенции в пользу поляков не будет, снова отвечал послам самым категорическим отказом.

Смысл его элегантных французских фраз сводился к одному: никакого вмешательства Россия не потерпела в апреле, когда восстание было в самом разгаре, и тем более не потерпит теперь, в июле, когда оно, как всем ясно, уже догорает.

Англия и Франция решили сделать новую попытку спастись от грозившего им полного политического поражения. В нотах, переданных ими русскому правительству 3 августа, они заявили, что считают русское правительство единственным виновником польского восстания. Напрасно Россия не желает следовать советам западных держав, говорилось в нотах; пусть она винит самое себя за серьезные последствия, которыми восстание грозит в дальнейшем.

Вслед за этой нотой лорд Рассел написал еще одну ноту, в которой прямо заявлял, что Россия, нарушившая свои обязательства в отношении Польши, никаких прав на дальнейшее обладание ею не имеет. Другими словами, пребывание русских войск в Царстве Польском является отныне в глазах английского правительства беззаконным актом, а он уже сам по себе оправдывал бы вооруженное вмешательство европейских держав в любой момент, который они сочли бы для этого удобным. Такая нота была почти равносильна объявлению войны. Во всяком случае она делала неизбежным разрыв дипломатических отношений между Англией и Россией.

Надо понимать, однако, что нота Рассела писалась не для того императора, который обитал в Зимнем дворце, в Петербурге, а для другого, который проживал в Париже во дворце Тюильри. Наполеон узнал о содержании грозной ноты немедленно; но до Александра II ей дойти не пришлось. Она была, правда, отправлена в Петербург британскому послу лорду Нэпиру, но тот, очевидно сообразив, в чем дело, и не подумал передавать ее Горчакову, а возвратил ее лорду Расселу, порекомендовав пересмотреть ее содержание. Лорд Рассел нисколько не удивился этому поступку своего посла, которого вообще очень ценил за сообразительность. Он стал ждать, что сделает Наполеон III. Однако Наполеон, несмотря на видимую решимость Англии идти на разрыв с Россией, все-таки от войны отказался. Проделка лорда Рассела не удалась.

Лорд Рассел и Пальмерстон, стоявший за его спиной, снова оказались в затруднительном положении. Из него был найден простой выход, ярко характеризующий беспринципность английской внешней политики. 26 сентября 1863 года лорд Рассел в своей публичной речи вдруг заявил; «Ни обязательства, ни честь Англии, ни ее интересы – ничто не заставит нас начать из-за Польши войну с Россией».

Спустя месяц и восемь дней после этого катастрофического по своей сути заявления Рассела, Наполеон III сделал еще одну попытку дипломатического вмешательства в польский вопрос. У него появилась мысль соблазнить Александра II возможностью пересмотра той статьи Парижского мира 1856 года, которая воспрещала России держать военный флот на Черном море. Так как подобный пересмотр можно было осуществить только на новом всеевропейском конгрессе, то Александр II в принципе мог согласиться поучаствовать в таком конгрессе. А уж когда конгресс соберется, на нем можно будет поставить общий вопрос о пересмотре ненавистных для династии Бонапартов условий Венского трактата 1815 года, а заодно рассмотреть и польский вопрос. Если даже для Польши ничего не выйдет хорошего, поляки не смогут отныне утверждать, что Франция ничего для них не пыталась сделать.

4 ноября 1863 года Наполеон III обратился к европейским государям с приглашением созвать конгресс. Он рассчитывал на успех. Но его игра натолкнулась на противодействие англичан. Она была сразу разгадана и Пальмерстоном, и лордом Расселом. Они быстро сообразили, чем результаты конгресса грозят Англии. Во-первых, в Черном море сразу же появится новый русский флот, угрожающий Константинополю. Во-вторых (что гораздо важнее и опаснее), начнется новое сближением Франции с Россией. В Англии решили немедленно отказаться от участия в затеваемом Наполеоном III конгрессе.

Конгресс, конечно, не состоялся бы все равно – уже потому, что Горчаков, невзирая ни на какие соблазнительные перспективы относительно отмены оскорбительной статьи Парижского трактата 1856 года, ни в коем случае не желал, чтобы на конгрессе поднимался польский вопрос, да еще тогда, когда восстание уже фактически закончилось.

Но Горчаков, со свойственной ему выдержкой, узнав, как забеспокоился Пальмерстон, предпочел несколько повременить со своим отказом. Его расчет оказался совершенно правильным: первый по времени отказ на свое предложение Наполеон III получил не из Петербурга, а из Лондона, что и требовалось Горчакову. Расчет Горчакова на несдержанность и нетерпеливость Пальмерстона оправдался блистательно. Англо-французские отношения становились все холоднее.

Когда польское восстание стало уже историей, Пальмерстон громогласно заявил 26 мая 1864 года в палате общин, что сама мысль о войне Англии с Россией из-за Польши была бы «сумасшествием», и настойчиво утверждал в той же речи, что только «польская близорукость» повинна в том, что кто-либо из поляков поверил в возможность подобной войны.

Так дело окончилось полной политической победой России – без войны, благодаря твердости Александра II и выдающемуся дипломатическому таланту Горчакова.