Александр Трубецкой

Фрагменты воспоминаний кн. Александра Евгеньевича Трубецкого (1892–1968), любезно предоставленных его сыном кн. А. А. Трубецким (окончание).

Это было под Ровно

В район Ровно нас перебросили, помнится, в начале июля. Там формировалась особая армия, в которой под командованием генерал-адъютанта [В.М.] Безобразова впервые за войну объединена была вся гвардия – как пехота, так и кавалерия. Входили в нее и армейские части. Этот район был освобожден блестящим Брусиловским наступлением от долгой оккупации австрийцами. Красивы и любопытны были малороссийские деревни, всюду разукрашенные арками и разными орнаментами из белых стволов берез. Не жаль было австрийцам русских лесов, и немало они их истребили для таких украшений. Но деревни это, бесспорно, украшало и придавало [им] веселый вид.

К этому времени первый порыв нашего наступления выдохся и фронт снова стабилизировался. На выручку австрийцев пришли германские свежие части. С нашей стороны предполагалось подвезти резервы и, организовав тылы, снова начать наступление и дальше отбросить противника.

Генерал Безобразов отдал приказ по армии перейти в наступление в день св. Владимира, 15 июля, и освободить Владимир-Волынский и вообще всю Волынь. Гвардейская пехота после солидной артиллерийской подготовки пошла в атаку, а кавалерия была собрана в кулак, чтобы в случае удачного прорыва пройти через брешь в тыл противника или преследовать его.

Бои были неимоверно кровопролитные, немцы оборонялись упорно. Они вынуждены были отступить за [реку] Стоход, но никакого прорыва фронта произвести не удалось и кавалерию использовать было невозможно.

Наша пехота понесла неимоверные потери, и результат оказался много меньше ожидаемого. Перейти через Стоход и освободить Владимир-Волынский не удалось. Фронт стабилизировался по линии Стохода, и опять началась окопная война, продолжавшаяся больше года – до развала армии после революции.

Кавалерию тоже пришлось использовать для окопной войны. Стоход представлял из себя весьма труднопроходимое препятствие: широкая болотистая долина. Кавалерии, значительно уступавшей пехоте по силе огня, был отведен весьма растянутый, но спокойный участок, на котором трудно было ожидать серьезных действий противника. Расстояние до противника было большое и превышало дальность ружейного и пулеметного огня. Артиллерийские перестрелки бывали, но редко – за их бесполезностью.

Кавалерийские части сменялись на этих позициях и для отдыха отходили в ближний тыл. Пока было лето и начало осени, мы отходили на отдых в лес близ деревни Кроватка. Более поздней осенью и зимой мы отходили несколько дальше, чтобы можно было квартировать по деревням.

В июльских боях, как сказано, гвардейская пехота понесла тяжелые потери; в частности, офицерский состав очень пострадал, и офицеров не хватало. Посему гвардейской кавалерии, в которой офицеров было много, было приказано временно откомандировать в пехотные полки по несколько офицеров. От нас назначалось шесть офицеров. Многие вызвались желающими, но командир генерал Гротен рассудил иначе – и был прав. Между всеми младшими офицерами эскадрона был брошен жребий. Жребий выпал Гениште и Кузьмину ехать в лейб-гвардии Петроградский полк, а Виланду I-му, Осоргину, Бологовскому [далее оставлено место еще для одной фамилии, но она осталась невписанной. – Ред.] – в лейб-гвардии Волынский.

Наши офицеры хорошо себя проявили в пехоте и заслужили любовь и уважение как своих временных однополчан, так и нижних чинов. В пехоте, несмотря на позиционную войну, им приходилось бывать в боях – [там] позиции противника были гораздо ближе к нашим. Из нашего полка все, слава Богу, остались целы, но лейб-драгуны потеряли двух молодых офицеров.

Когда пехотные полки получили пополнение и солдатами, и офицерами (в частности, вернулись в строй выздоровевшие от ранений), наши офицеры вернулись в свои полки.

***

Продолжаю свои воспоминания в 1963 году, после многолетнего перерыва. Болезнь, лишившая меня возможности продолжать работу, дает мне на то много свободного времени. Но, к сожалению, еще более стушевались из памяти многие события, подробности и в особенности названия местностей, где приходилось бывать и действовать.

Итак, в 1916-м и в начале 1917 года наш полк находился на Юго-Западном фронте, в районе Ровно, и то занимал позиции на берегу реки Стоход, то отводился в тыл на отдых, сменяемый другими частями.

Не помню точно даты, [когда] наш командир генерал Гротен получил новое назначение в свиту Его Императорского Величества и должность коменданта дворца (это было осенью 1916 г. – Ред.). Полк принял бывший лейб-гусар Александр Петрович Гревс. Принял он полк незадолго до революции (с 3 декабря 1916 г. – Ред.).

1917

В начале февраля 1917 года полк пополнился новыми молодыми офицерами. Из Елисаветградского военного (кавалерийского. – Ред.) училища в чине корнета прибыл Камнев, а из Пажеского корпуса прапорщики Володя Зубов, Рооп, Чавчавадзе и Навроцкий. Это был выпуск 1 февраля – последний царского производства. Навроцкий был не родственником, а однофамильцем нашего старшего полковника Л.М. Навроцкого и его сына, тоже служившего в полку.

Камнев и Рооп были назначены в наш эскадрон Его Высочества. К тому времени К. Стефановича уже давно не было с нами; он недолго удержался в полку. Камнев был сыном бывшего нашего офицера [В.Н.] Петерса, но как многие, носившие немецкие фамилии, переменил их на русскую с началом войны. Рооп, премилый «пижончик» лет 17 или 18, был братом (от другой матери) нашего бывшего командира полка престарелого генерала [В.Х.] Роопа (командовавшего еще до генерала [Д.А.] Лопухина) и в это время командовавшего кавалерийской дивизией. После них вскоре прибыли в полк корнеты из вольноопределяющихся: Матвеев и Языков.

Можно сказать, что в феврале были мои последние дни службы в эскадроне Его Высочества. В конце месяца я получил командировку для топографических работ по исправлению карты местности. Во всем западном крае России, где нам приходилось воевать, мы имели великолепные, недавно составленные топографические карты. На них параллелями (оговорка автора: следует читать «горизонталями. – Ред.) были наглядно изображены и рельеф местности, и все мельчайшие не только дороги, но и тропы, каждый лесок и роща вплоть до отдельных строений и даже деревьев в поле.

Карты эти были двухверстки, то есть две версты в дюйме. Но карты эти не были составлены для всей России, а лишь для Западного края как возможного театра войны. При нашем отступлении мы дошли почти до предела этих карт. Далее на восток имелись сильно устаревшие карты-трехверстки. Они и вообще были менее подробны и менее наглядны; рельеф местности обозначался штрихами – система устаревшая. Главное то, что они составлены были очень давно, и с тех пор много было на местности перемен.

Для обозначения этих перемен на картах и командировались офицеры. Каждому давался свой участок. По окончании работы надлежало возвращение в свои части. Память мне изменяет, я совершенно не помню название местности, где мне пришлось работать. Отправился я туда в конце февраля верхом с денщиком и вестовым. Перед самым моим отъездом вернулся из отпуска из Петрограда Алеша Брусилов и рассказывал, что там беспорядки, стрельба на улицах и ему самому трудно было оттуда выбраться.

Я попал в захолустье, где не имел никаких газет и вообще ни о чем ничего не слыхал. На работу ехали два дня и работали дней четыре-пять, объезжая свой участок и отмечая на карте перемены. Были и новые селения, [и] новые дороги, кое-где вырублены были леса и проч. Никакой подготовки к таким топографическим работам у меня не было, и к тому же я никогда не имел способностей к рисованию и черчению. Но все же более или менее я справился со своей задачей.

Неудобно было такую работу проводить верхом, и для нее я раздобыл бричку. Заехал к одной мелкопоместной помещице и попросил у нее план имения – «мапу», как это называлось на западе. Это помогло мне на части моего участка.

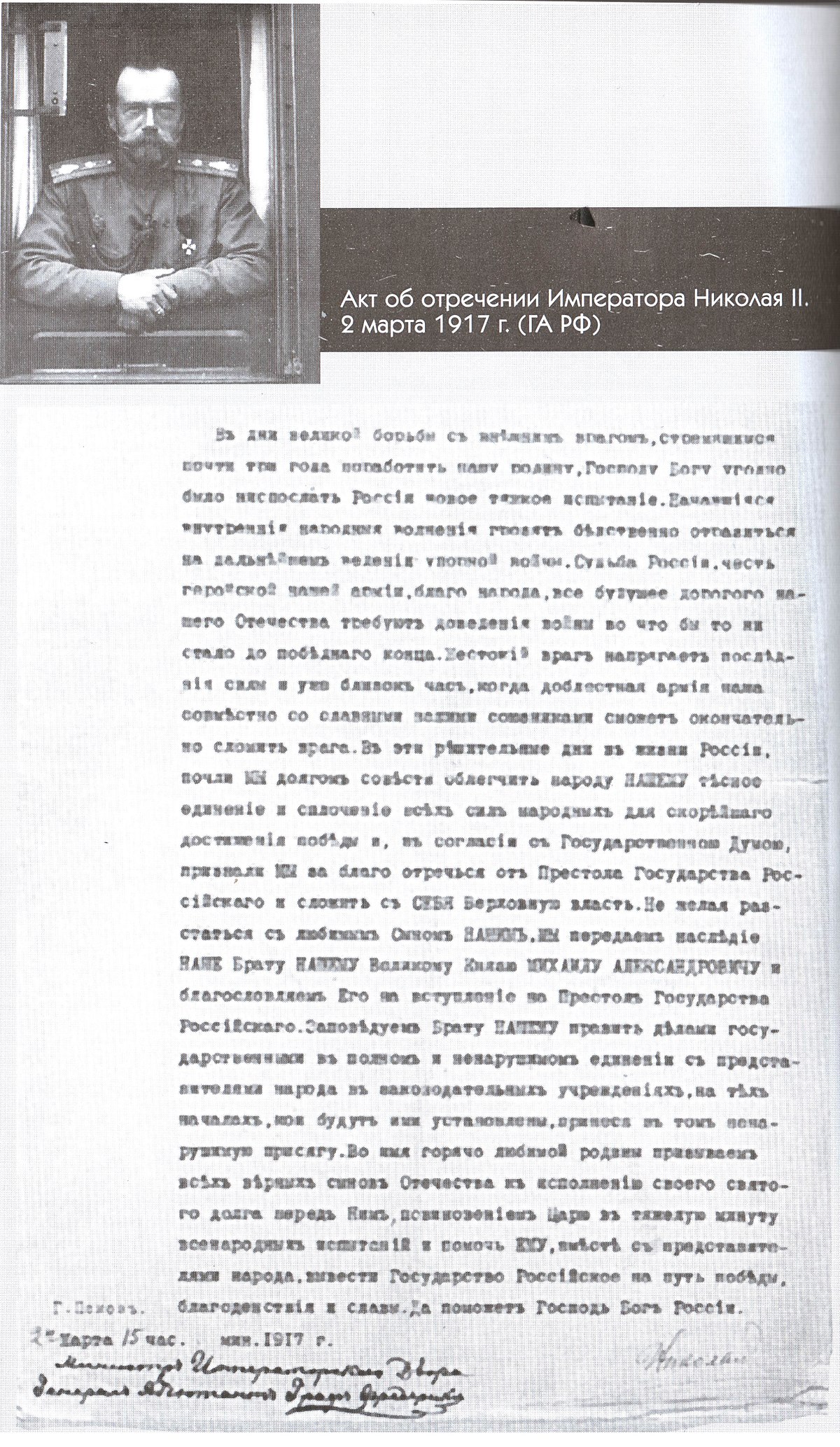

Окончив работу, пустился в обратный путь. По дороге остановился еще у одного не то хуторянина, не то помещика. Он на меня накинулся с расспросами: «Какие у вас известия? Что слышно?» Я ничего не понимал и объяснил ему, что неделю сидел в глуши и ничего решительно не слыхал. Тогда он мне сообщил о революции, об отречении государя и уже об отречении великого князя Михаила Александровича – и дал мне прочесть газеты.

Потрясен я был такими известиями. Я как-то забыл и думать о рассказах Брусилова, а пока я занимался топографическими работами, крушилась старая Россия!

Потрясен я был такими известиями. Я как-то забыл и думать о рассказах Брусилова, а пока я занимался топографическими работами, крушилась старая Россия!

Возвращаясь далее в полк, я разговаривал со своим вестовым и денщиком. Они, оказалось, и в той глухой деревне, где я стоял, слышали об отречении государя, но почему-то не решились со мной об этом говорить. Прибыв в полк, я, конечно, нашел там весьма подавленное настроение, да и как могло быть иначе? В ближайшие дни стали приходить один за другим приказы Временного правительства, подрывающие старые устои армии и воинскую дисциплину.

В пехоте, лишившейся вследствие тяжелых потерь своих кадров офицеров и унтер-офицеров, разложение началось немедленно. Нижние чины много раз сменились в полках и не имели ни того обучения, ни того воинского духа, с которым армия выступила на войну. Солдатская масса, естественно, устала от войны, стремилась домой и легко была подвержена разлагающей пропаганде агитаторов, а начальники приказами свыше были дискредитированы и лишены дисциплинарной власти.

Кавалерия и артиллерия держались дольше. В них сохранились как офицерские и унтер-офицерские кадры, так и большинство старых солдат, служивших еще в мирное время в частях, знавших своих офицеров и имеющих к ним доверие. Но постепенно яд разложения и деятельная агитация негодных элементов сказались и в кавалерии, и в артиллерии. Грустно и тяжело было это переживать. Войска уже не были боеспособны, и пехота просто отказывалась сражаться.

В 1915 году армия страдала от недостатка снарядов, патронов и винтовок. В 1916 году положение было исправлено, что дало возможность [для] блестящего Брусиловского наступления на Юго-Западном фронте. К весне 1917 года боеприпасов было изобилие. Все было подготовлено для единовременного наступления как на нашем, так и на союзном западном фронте. Если бы не революция, сломившая дух армии, то, несомненно, победа была бы обеспечена, и война окончилась бы уже в 1917 году.

Война окончилась в 1918 году победой союзников с помощью Америки, заменившей Россию, выбывшую из строя. А для России она окончилась позорным Брест-Литовским миром!

* * *

Я забежал вперед и возвращаюсь к своим личным воспоминаниям. Сказал выше, что в феврале я доживал последние дни своей службы в эскадроне Его Высочества. Уже через несколько дней по возвращении из топографической командировки я получил назначение в стрелковый полк 2-й гвардейской кавалерийской дивизии.

С установлением позиционной войны кавалерии в конном строю делать было уже нечего. Она в помощь пехоте тоже заняла окопы. <…>

Полком командовал полковник Словицкий – мой первый командир эскадрона. Помощником его был очень хороший и симпатичный полковник [Л.А.] Бобошко, лейб-улан, и менее симпатичный полковник Фриш, лейб-драгун. Командирами конно-гренадерских эскадронов были Коля Девитте и Тарасов.

Младшие офицеры командировались из полка на полгода в стрелковый полк, а потом сменялись другими. Я и был назначен на смену Соломирского, отбывшего свой срок. Но командир Словицкий назначил меня не в эскадрон, а в штаб полка, где я занял сразу четыре должности: 1) начальника команды связи; 2) начальника команды штаба полка; 3) делопроизводителя полкового суда; 4) и заведующего офицерским собранием.

Главная работа была, конечно, как начальника команды связи. Эта должность приравнивалась [к] положению командиров эскадронов, но поручали [ее] обычно более молодым по службе, и у них не было младших подчиненных офицеров. С командой штаба полка работы было очень мало, но неприятности в связи с ее революционной распущенностью бывали.

Как делопроизводителю полкового суда работы мне тоже было немного. Был у меня очень толковый писарь из интеллигентов, который отлично подготовлял все дела, да их и немного было. Жил я с полковым адъютантом моего же выпуска Ганом в штабе полка близ командира и его помощников. Со Словицким было служить легко и приятно. Он и подобрал в себе в штаб и адъютанта и меня – своих однополчан.

Когда Словицкий бывал в отпуску, то с полковником Бобошко тоже было приятно служить и отношения были отличные. Естественно, что при моей жизни при штабе мне поручено было заведывание и офицерским собранием – был «хозяином собрания», как говорилось.

Все офицеры: конно-гренадеры, уланы, драгуны и гусары – жили общей полковой жизнью, и отношения между всеми были самые дружеские, товарищеские. Когда было возможно, все собирались в общее собрание. В моем распоряжении был повар и так называемая «собранская прислуга» – тоже пешие солдаты. Надо было заботиться о продуктах, о вине и проч., и, конечно, денежная отчетность. С господ офицеров надо было получить плату за общий стол и частные заказы каждого, как то: вино, закуски и проч. Бывало, что некоторые господа задалживали, и неприятно было им напоминать.

Главная же работа, повторяю, была – связь, т.е. телефонная сеть. В моем подчинении была команда телефонистов, знающих свое дело, [во главе] со старшим телефонистом. На позициях, равно как и на отдыхе, надо было устанавливать телефонную сеть, связывающую штаб полка с эскадронами, с пулеметной командой и со штабом дивизии.

Я отправлял и получал телефонограммы для передачи по назначению. Не разрешалось, как это обычно делалось в мирное время и в начале войны, пользоваться землей как обратным проводником; немцы улавливали разговоры. Нужна была двойная проводка проводом. На каждом новом месте я разрабатывал схему-план связи, и телефонисты устанавливали линии.

В трудное время я из младшего офицера эскадрона попал в [положение] самостоятельного начальника. Дисциплинарной власти почти не оставалось, и самый престиж офицера был подорван революцией. Надо было найти какую-то правильную линию в отношениях с подчиненными, не перетягивая струны строгости и избегая демагогии.

Не я один, конечно, был в таком положении. И командиры эскадронов, и командир полка, и его помощники-полковники – все искали этой правильной линии. А можно ли было вообще ее найти? Некоторые командиры эскадронов старались соблюдать возможную строгость и требовательность; другие больше прибегали к мягкому обращению, к уговорам, а были и такие, которые доходили до панибратства с солдатами вплоть до демагогии. И Словицкий, и Бобошко вели себя достойно, а полковник Фриш впадал как раз в демагогию.

Поначалу я как-то поставил под шашку (взыскание, выраженное в постановке провинившегося по стойке «смирно» с шашкой наголо в руке, опущенной вниз. – Ред.) солдата за распущенность и непослушание, но это вызвало большое недовольство в команде, и в дальнейшем я к этому не прибегал. Все же служба неслась исправно, телефонисты работали, телефон действовал.

Служа в пехотной части, я все же имел, кроме своего денщика и вестового, лошадь из эскадрона Его Высочества. В свободное время я ездил и на проездки, и в свой полк. Но на переходах я считал, что правильнее, как пехотный офицер, идти во главе своей команды пешком. И так до поры до времени установился какой-то modus vivendi у меня, начальника, с подчиненными.

Когда мы занимали позиции, то наш участок на реке Стоход был левее участков конных полков дивизии, [он был] более протяженный, т.к. стрелковый полк имел значительно большее число стрелков. Но и наш участок от противника был вне досягаемости ружейного огня, и нас разделяла широкая болотистая равнина вдоль реки. На фронте было спокойно.

Кроме как с офицерами своих конно-гренадерских стрелковых эскадронов, я был дружен с гусарами. Там были [Владимир] Леонтьев (впоследствии в монашестве отец Иов), Свечин и мой двоюродный брат Дима Петрово-Соловово. С ними как в тылу, так и на фронте, мы играли в бридж. Все четверо мы были очень слабые игроки, и другие в полку в шутку нас называли «слабосильная команда».

Помнится, однажды из землянки штаба полка, стоявшей укрыто, я напрямик через большое открытое поле шел играть на гусарский участок. Вдруг слышу со стороны противника пушечный выстрел и шум летящего снаряда. Слышу, что снаряд прямо летит на меня. Если бы я не был один, то посовестился бы лечь на землю. Ведь нельзя точно определить, где упадет снаряд: может быть значительный перелет или недолет; перед другими лечь было бы стыдно. Но как я был один и некого было стыдиться, то я бросился на землю.

Едва успел, как снаряд весьма солидного калибра разорвался в нескольких шагах от меня. Надо мною пролетели осколки и комья земли из воронки. Думаю, что если бы я не лег, то был бы убит или ранен. Взволнован, конечно, я был очень. Видимо, это поле было хорошо пристреляно противником, но все же непонятно, какой смысл стрелять тяжелым снарядом по одному человеку!

Думаю, что даже в бинокль трудно было разглядеть, что идет офицер. Это был одиночный выстрел, и я благополучно дошел до гусар и играл в бридж.

Было как-то, что мы занимали совсем другой участок на том же Стоходе. На смену нам пришли лейб-казаки. Сменялись вечером. Наш полк ушел, но мне с командой связи пришлось остаться до утра, пока казаки не установят своей телефонной связи. Начальником команды связи казаков оказался мой двоюродный брат и моего же выпуска из Николаевского кавалерийского училища Коля Трубецкой.

После бессонной ночи пришлось сделать большой переход пешком на отдых в тыл. Я очень устал, да и вся команда, конечно, тоже. Весь полк стоял в одной деревне, и кроме телефонной связи со штабом дивизии (проведенной от дивизии), у нас почти никакой проводки не было. Все же у меня в сарае, где я расположился, был, как всегда, аппарат, и, конечно, в штабе полка у командира.

Усталый, я заснул мертвым сном. Утром, просыпаясь, вижу, что аппарата нет. Спрашиваю денщика: «В чем дело?» – «Сами вы ночью приказали снять телефон», – ответил денщик. В волнении я вызвал старшего телефониста. Оказалось, что ночью меня разбудили и дали прочесть телефонограмму из штаба дивизии о том, что он снимает свою телефонную связь. Раз нет связи со штабом дивизии, то и наша телефонная связь была не нужна, и я дал правильное приказание снять телефоны и дать полный отдых команде. После этого я опять заснул мертвым сном.

Это был единственный случай в моей жизни, что спросонья я дал правильное распоряжение, но абсолютно не помнил ни об этом распоряжении, ни о телефонограмме, его вызвавшей.

* * *

Возможно, что неинтересные я пишу воспоминания, описывая лишь незначительные эпизоды моей службы в стрелковом полку. Боевой деятельности за этот период не было никакой не только на нашем спокойном участке фронта, но более или менее на всем русском фронте. Противник, видя разложение нашей армии и неспособность ее к активным операциям и наступлению, перебросил значительные силы на Западный фронт, а наш оставил в покое. Конечно, он мог бы нанести нам сокрушительный удар, и сопротивление было бы слабое. Но зачем?

Расчет у противника был правильный: армия наша пусть продолжает разлагаться, и когда это разложение довершится, то без потерь свалится в его руки – как зрелый плод. Впрочем, на Северном фронте немцы перешли в наступление и легко завладели Ригой.

С нашей стороны на Юго-Западном фронте тоже была сделана попытка наступления с отборными частями, не поддавшимися разложению; но прорыв этот, не поддержанный соседними частями и резервами, скоро выдохся и кончился поражением.

Против прогрессирующего разложения армии наш высший командный состав сделал попытку выправить положение, разгромить Совет солдатских депутатов в Петрограде – центр коммунистической разлагающей пропаганды, и снова ввести дисциплину со смертной казнью за неисполнение боевых приказов. Инициатором этого был генерал Корнилов. Были им собраны надежные кавалерийские и казачьи части, и все было подготовлено конспиративно для захвата Петрограда. Это было так называемое «Корниловское выступление». Но в самый момент этого выступления оно было сорвано – как провокацией Керенского, так и саботажем железнодорожников и Викжелем, недоставлением эшелонов Корнилова в Петроград. Сам генерал Корнилов был арестован и вместе с генералом Деникиным, Марковым, Эрдели и Лукомским посажен в тюрьму в Быкове.

Последствия этого неудавшегося Корниловского выступления были ужасны. Конечно, и командный состав, и все офицерство были на стороне Корнилова. Пропаганда воспользовалась этим, чтобы еще более подорвать их авторитет. Утверждали даже, что генерал Корнилов нарочно сдал Ригу, чтобы восстановить смертную казнь.

Во всех частях пошли митинги и выражение «недоверия» тем или иным начальникам. И у нас в стрелковом полку были такие митинги и голосования в эскадронах и командах – «доверия» и «недоверия». И мне моя команда выразила «недоверие», равно как и [почти] половине командиров эскадронов и младших офицеров.

После этого нам оставалось только покинуть полк. В [офицерском] собрании состоялось дружеское прощание «доверчивых» и «недоверчивых», и мы уехали. Недоверие получил и наш Тарасов, командир 2-го стрелкового эскадрона, и его младший офицер [В.Н.] Гонецкий.

На несколько дней мы уехали в свой Конно-Гренадерский полк, и я – в свой эскадрон. Но и в полку нам оставаться было невозможно. Из солидарности с «товарищами» стрелкового полка нас тоже не приняли бы солдаты. Лучше было не доводить до этого и вообще покинуть полк. Нам дали командировки – кому в Петроград, кому в Москву на долгий срок для устройства дел и определения в другие части.

На этом кончилась моя служба в армии и в Конно-Гренадерском полку. Вернее, не кончилась, а была прервана, так как впоследствии многие из нас, конно-гренадер, воссоздали хотя и не полк, но конно-гренадерские эскадроны в Сводном гвардейском кавалерийском полку (Добровольческой армии – А.А.Т.).