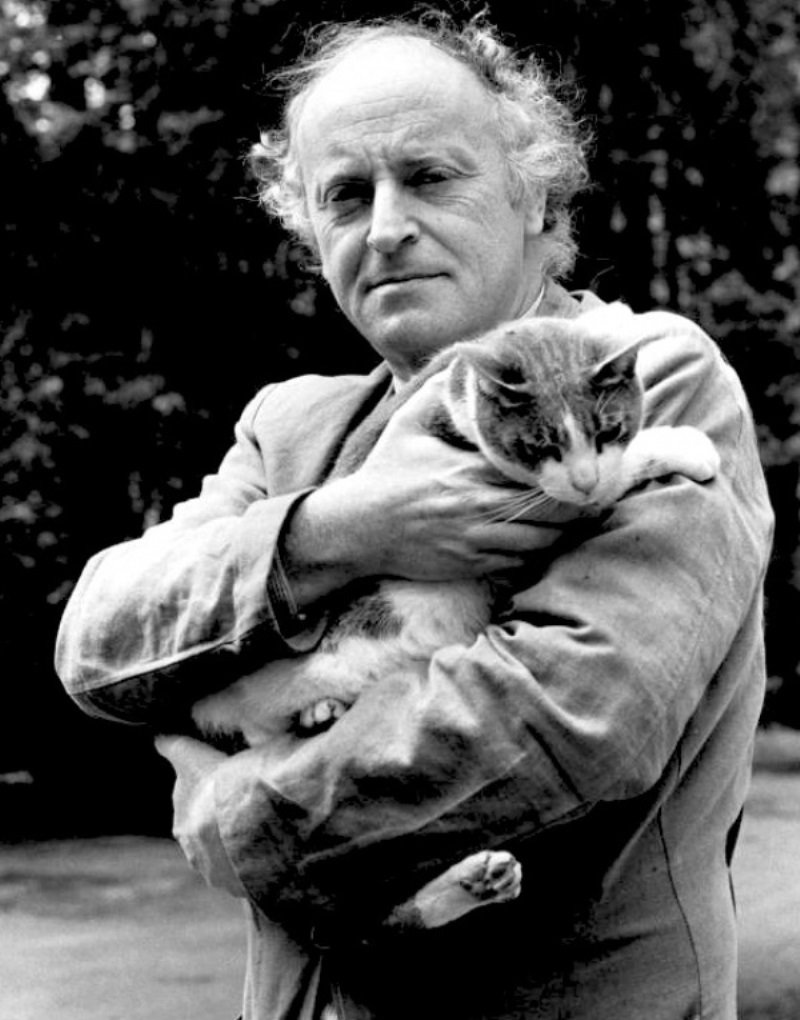

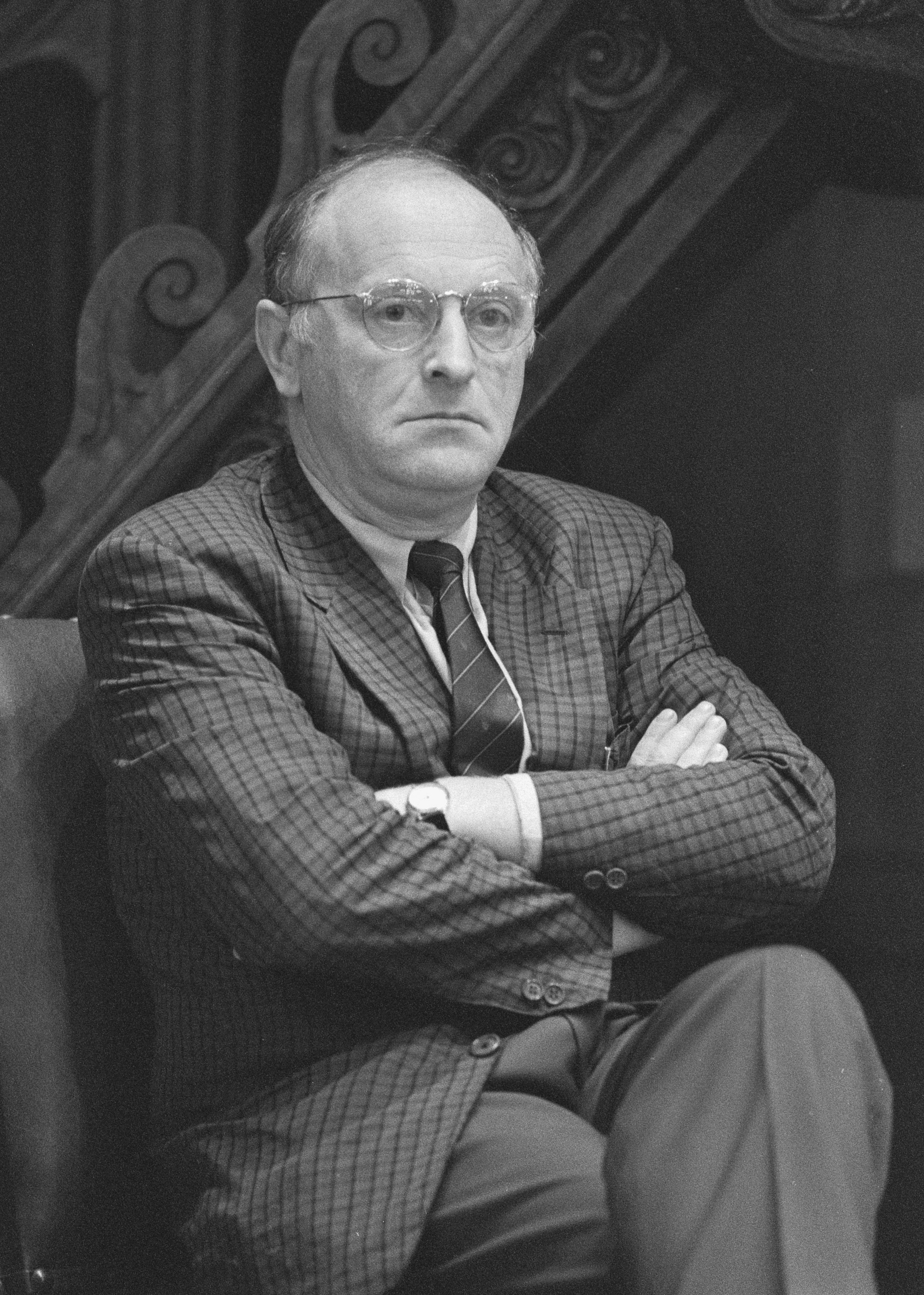

Виктор Лупан, глава редакционного совета

Он предпочитал быть изгоем в свободном мире, чем властителем дум в деспотии

Иосиф Бродский был моим кумиром с юности. Будучи еще учеником Молдавской школы №1 в Кишиневе, я переписывал запрещенные тогда его стихи в тетрадку и потом прятал ее. Это был конец шестидесятых. А познакомились мы с ним в середине восьмидесятых. Я был тогда спецкором еженедельного приложения ведущей французской газеты Figaro – Le Figaro Magazine, с огромным (даже по тем временам) тиражом под миллион.

Получилось все очень просто. Ответственный секретарь редакции вышел на американского издателя Бродского – Роджера Штрауса, который и организовал интервью. Мне осталось лишь сесть в салон бизнес-класса и улететь в Нью-Йорк.

Встреча состоялась в престижнейшем издательстве Farrar, Strauss and Giroux, на Юнион-сквер. Так я стал автором первой крупной публикации, посвященной Иосифу Бродскому во французской прессе. Несмотря на Нобелевскую премию, он был малоизвестным тогда литератором в Европе, как, впрочем, и сейчас. Так произошло наше знакомство.

Я тогда успешно занимался документальным кино. Снял в 1985 году два нашумевших полнометражных фильма о наших пленных в Афганистане. Единственная, кстати, до сих пор хроника ребят, снятых прямо в плену. Фильмы показывали по всему миру (кроме СССР, конечно), и двери на телеканалы были для меня широко открыты. Вот я и протолкнул финансирование проекта сразу несколькими телеканалами.

Но Бродский наотрез отказывался сниматься. Никогда не забуду его фразу: «Вы понимаете, Виктор, снимать кино о литературе двусмысленно, а может быть, и бессмысленно». Аргумент был рыхловатый. Ибо кино я собирался снимать не о литературе, а о нем. Но Бродский не кокетничал и не скромничал. Он был очень цельным человеком. Нет – и все!

Я начал его преследовать. Куда он, туда и я. А он, после Нобеля, много разъезжал. Благо, у меня появился союзник – Вероника Шильц, лучший друг Бродского и его переводчик на французский язык. Она всегда знала, где он и что. И вот так я как-то, по ее наводке, подался в Дублин и поселился в указанном заранее отеле. Захожу в ресторан на завтрак и вижу за столом Бродского с Сюзаной Сонтаг, Шеймусом Хини и Дереком Уолкоттом. Увидев меня, зануду, он рассмеялся. В тот же вечер мы долго сидели в баре, пили ирландский виски – любимый спиртной напиток Бродского. Пили усердно. Говорили почему-то в основном о Платонове – как выяснилось, он был нашим любимым русским писателем ХХ века. Расстались мы часам к трем, а к пяти (можно представить, в каком я был физическом состоянии) зазвонил телефон и я услышал голос Иосифа Александровича: «Ладно, будем снимать ваше кино».

Потом были съемки в Нью-Йорке, Париже и Ленинграде; длительный период монтажа. В Питере снимал мой оператор – без меня, я был невъездной в СССР. Посмотрев фильм без меня, но при Веронике Шильц, Бродский сказал: «Ну что ж, очень даже клево!»

СМИ приняли фильм на «ура»! В Le Monde была целая страница за подписью влиятельнейшего критика Николь Занд. В «Русской мысли» огромную статью написал Виктор Кривулин. Одни похвалы и дифирамбы. Что касается окружения Бродского, я не знаю, было ли у него вообще «окружение». Русского окружения точно не было. В эмиграции вообще не было и нет литературной среды. Бродский уважал Владимира Максимова и печатался у него в «Континенте»; уважал как поэта Наталию Горбаневскую; любил Хвоста (Алексея Хвостенко). Хвосту фильм понравился, но он упрекнул меня в том, что я «сочинил Бродскому похоронный марш». Он увидел в фильме что-то монументально-кладбищенское.

Неудобно говорить о собственной работе, но недавно на крупнейшем литературном фестивале Франции в Сен-Мало Etonnants voyageurs («Удивительные путешественники»), гостем которого была в тот год Россия, фильм был представлен в программе мероприятия одним словом – «шедевр». Его несколько раз показывали по телеканалу «Арте», но более известным от этого Бродский не стал.

Иосиф Александрович делил людей на две категории – люди Достоевского и люди Толстого. Себя он считал человеком Достоевского. Мне показалось это немного странным тогда, ибо Достоевский был антисемитом. Но потом я понял. Бродский был глубоко русским человеком. И по языку, и по культуре, и по духовности.

Бродский был крупнейшим интеллектуалом, но ему чужд был интеллектуализм, особенно французский. Он просто действовал ему не нервы. Бродский вообще не переносил болтунов, хотя сам любил поговорить. Но в какой-то момент ему становилось, я бы сказал, противно от собственного красноречия. Мне несколько раз пришлось быть свидетелем этому. Он хорошо знал себе цену, но совершенно не страдал от самовлюбленности. В интеллектуальном плане Бродский вообще отличался особым чувством меры. Он был не только удивительно талантлив, но и страшно умен.

Есть на самом деле два Бродских: русский поэт и американский прозаик. Англоязычная эссеистика Бродского прекрасна и более доступна для западного читателя, чем его поэзия. Стихи он писал только по-русски. Крупных поэтов вообще должны переводить крупные поэты. Бродский переводил Чеслава Милоша, Пастернак – Шекспира, Бодлер – Эдгара По. Бродский сильно повлиял на англоязычную литературу. Может, не так сильно, как Набоков, но тем не менее.

С 1982 по 1985 год я жил в США, два года преподавал в Государственном университете штата Луизиана. В те годы Бродский печатал пространные передовые статьи чуть ли не в каждом номере New York Review of Books. Это был беспрекословный признак большущего влияния. И он еще не был тогда лауреатом Нобелевской премии. Бродский вообще славился тем, что любил создавать и разрушать репутации.

С политической точки зрения Иосиф Бродский был трудно определяем. Хотя он никогда не говорил, как Владимир Буковский: «Я не из лагеря левых, я не из лагеря правых, я из лагеря политзаключенных». Многие причисляют его сегодня к сторонникам имперской идеи. Из-за ряда высказываний, из-за таких стихотворений, как «На независимость Украины», «К переговорам в Кабуле», «Речь о пролитом молоке», из-за таких эссе, как «Путешествие в Стамбул». Однако у него же можно найти и противоположные мнения. Поэт – фигура противоречивая. В 1995 году, в интервью польской газете, на вопрос должны ли поляки бояться России, он ответил: «Я думаю, что Россия кончилась как великая держава. И как государство, оказывающее давление на своих соседей, она не имеет будущего. И еще долго не будет иметь… И не думаю, что с ее стороны Польше грозила бы военная или политическая агрессия». Бродский говорил это правозащитнику Адаму Михнику, ставшему директором крупнейшей польской газеты, примерно в то время, когда Солженицын писал «Россию в обвале». Нынешнего возрождения России никто тогда не ожидал. Но Бродский был прав: Россия никак не угрожает Польше. Проблема в том, что Польша переметнулась из Варшавского договора в НАТО. Польша была вассалом СССР, а стала вассалом США. Россия и Польша – это качественно разные категории. Россию можно сравнивать со стратегическими державами или конгломератами – Америкой, Китаем, ЕС. Но никак не с Польшей.

Что касается «имперской идеи» Бродского, не следует забывать, что имперская идея враждебна национализму. Любая империя многонациональна. Русские, как нация, никогда, по сути, не руководили Российской империей. Царская семья была, мягко говоря, «многонациональной», русская аристократия часто была немецких, татарских, прибалтийских кровей. В Советском Союзе русские жили хуже молдаван или грузин. До создания СССР национальность никого особенно не волновала, кроме периферийных националистов. Националист – лютый враг империи. Австро-Венгерская империя рухнула под натиском венгерских, чешских, хорватских националистов. В отличие от национализма, в имперском сознании главное – не кровь, не этнос, а культура, духовность, цивилизационная принадлежность. Поэтому имперское сознание Бродского мне кажется совершенно закономерным. Он ведь был великим представителем великой русской культуры!

Даже после географического исчезновения великие империи продолжают существовать в плане культурологическом. Это англоязычный, франкоязычный, испанский миры. Таким же образом существует и будет существовать Русский мир. Великий итальянский философ-коммунист Антонио Грамши, написавший значительную часть своих трудов в фашистском заточении, убедительнейшим образом определил, что культура первична, а политика вторична. Для многих нерусских народов русский язык оказался вектором выхода в мировую, универсальную культуру. Об этом прекрасно писала «русская армянка» Нина Берберова. Гоголь, Шевченко, Друцэ, Айтматов, Искандер – из той же оперы. У русских же писателей еврейских кровей другого языка, кроме русского, нет. Поэтому Бродский и говорил, что «национальность поэта – это его язык». Вот вам и имперское сознание. По-моему, истинный художник вообще видит в определении «национальное» некий лубок. Фольклор, если угодно. В него входила Людмила Зыкина, но никак уж не Сергей Прокофьев.

Бродский говорил, что он принадлежит к последнему поколению, для которого культура – главная ценность. Он родился за год до войны, а я – через год после смерти Сталина. Мы не были одного поколения, но я принял это его высказывание как относящееся к себе тоже. Был такой духовный советский чернозем, на котором культура взращивалась как религиозное окормление. Мы читали по ночам запрещенную литературу (утром книгу нужно было возвращать), слушали «голоса» сквозь трещотку шумовых заслонов, стояли под дождем в очередях, чтоб посмотреть в периферийных кинотеатрах фильмы Тарковского и Параджанова. Но мы любили и откровенную чушь, просто потому, что она находилась под запретом советской цензуры. Культура ведь – понятие растяжимое. Либеральное общество, в котором сейчас живет и Франция, и Америка, и Россия, почти органично проповедует откровенное бескультурье. Если считать, конечно, что культура – это Бродский, Ахматова, Бах, Бодлер, Мисима, Омар Хайам. В нормальном обществе (Бродский именно это и говорил) культура – явление маргинальное. Он предпочитал быть изгоем в свободном мире, чем властителем дум в деспотии. Культура нужна (да и нужна ли?) тонкой прослойке населения. Лично меня это не удручает. Хотелось бы, конечно, чтоб люди больше читали. Но есть здесь и большое «но». Читали бы не порочащие сознание бестселлеры, а Астафьева и Чигрина. Сказал и сразу оговариваюсь: Труман Капоти писал шедевры, которые становились бестселлерами. Уильям Стайрон тоже. Так что – вопрос сложный.

Бродский терпеть не мог хаоса. На мой вопрос: «Вы классик?» – он ответил: «Я просто люблю придавать тому, что делаю, строгие формы». В этих строгих формах и заключается «порядок». «Порядок» как понятие метафизическое. Как в философии – «космос» и «хаос». Или в искусствоведении – с «классическим» отношением и «маньеризмом». Классика вертикальна, как колонна, которая идет от земли к небу, от человека к Богу. А маньеризм – это горизонтальность. Человек лежит, валяется, если угодно. Так вот, Бродский уж точно не валялся в литературе.

Сам факт, что ты восстаешь против банальности зла, как говорила Ханна Арендт, уже делает из тебя человека в классическом смысле слова. Зло – банально. Добро – небанально. Политика здесь ни при чем. Когда человек готов пожертвовать собой, это уже не политика, а трагедия. А в трагедии герой восстает против участи, заготовленной ему какими-то богами. Он борется против их произвола. И эта борьба делает из человека классика, возвышающегося, как колонна, над клоакой. Сопротивление злу – это еще и красиво. А в православном христианстве «красота», «доброта» и «правда» являются схожими понятиями. Так что Бродский и здесь был прав.