К 150-летию выдающегося русского писателя А.И. Куприна

Екатерина Федорова

Александр Иванович Куприн родился 7 сентября 1870 года в городе Наровчате Пензенской области, в семье потомственного дворянина И.И. Куприна. Мать Куприна Любовь Алексеевна (урожденная Кулунчакова) происходила из татарского княжеского рода.

Александр Иванович Куприн родился 7 сентября 1870 года в городе Наровчате Пензенской области, в семье потомственного дворянина И.И. Куприна. Мать Куприна Любовь Алексеевна (урожденная Кулунчакова) происходила из татарского княжеского рода.

Тонкий психологизм, яркие многогранные образы героев, особая поэтичность стиля принесли ему славу «русского Мопассана». «Поединок» «Гранатовый браслет», «Олеся», «Яма», «Колдунья», «Суламифь» и многие другие произведения писателя навсегда вошли в сокровищницу русской литературы.

Первые литературные опыты Куприн предпринял во время учебы в кадетском корпусе, куда он поступил в 1880 году, а в 1889-м опубликовал рассказ «Последний дебют».

Спустя пять лет Куприн вышел в отставку, поселился сначала в Киеве, затем перебрался в Петербург. Не имея гражданской профессии, на протяжении следующих десяти лет он перебивался случайными заработками, испытывая острую нужду. Но именно в эти годы свет увидели такие шедевры, как «Поединок», «Яма», «Суламифь» и «Гранатовый браслет».

После начала Первой мировой войны Куприна направили в Финляндию командиром пехотной роты, но в 1915 году он был демобилизован по состоянию здоровья. Вернувшись с фронта, писатель организовал в собственном доме госпиталь для раненых.

Подобно многим романтикам, Куприн приветствовал Февральскую революцию 1917 года, но захват власти большевиками и последовавшая за этим Гражданская война разочаровали его. Он примкнул к Северо-Западной армии Н.Н. Юденича, после поражения которой эмигрировал во Францию.

17 долгих лет вдали от родины обернулись безденежьем, болезнями и острой тоской по России. «Если бы я знал, что непременно и скоро умру, то уехал бы на родину, чтобы лежать в родной земле», – сказал как-то Куприн. Весной 1937 года тяжелобольной писатель вернулся на родину. Но прожил он в СССР очень недолго. Великий писатель скончался в Ленинграде 25 августа 1938 года.

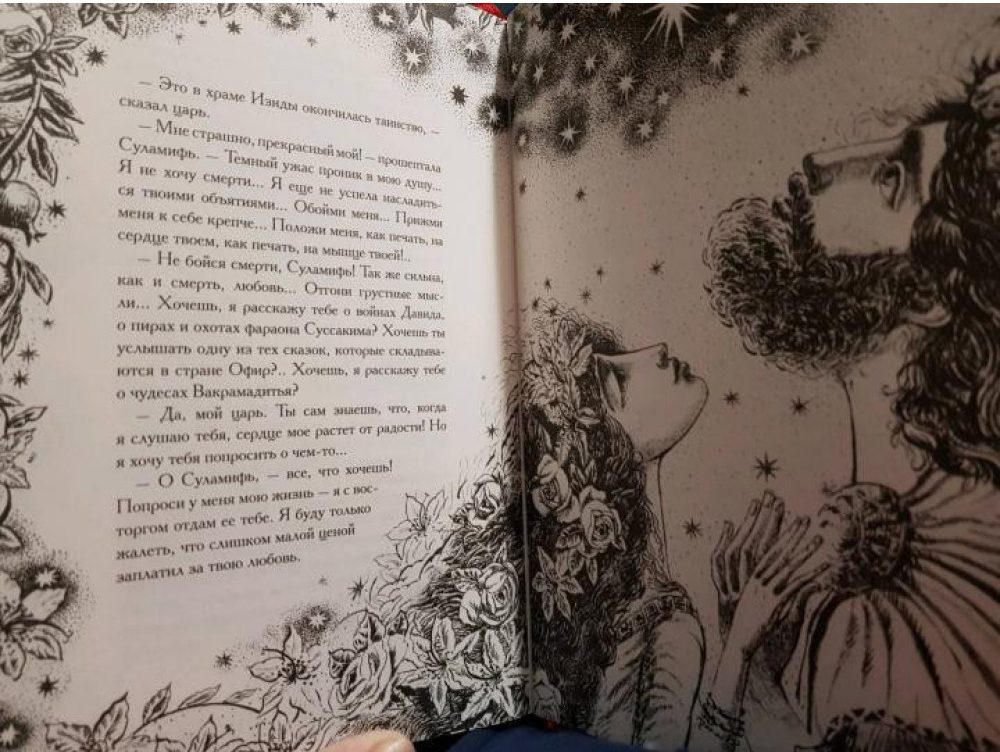

«Суламифь», 1908

«Песнь песней Соломона» вдохновила Куприна на создание одного из своих самых поэтичных произведений – повести «Суламифь».

Волшебник слова, Куприн использует в «Суламифи» удивительно яркие образно-стилистические средства – подобно живописцу, создающему портреты на полотне:

«…поистине был прекрасен царь, как лилия Саронской долины! Бледно было его лицо, губы – точно яркая алая лента; волнистые волосы черны иссиня, и в них – украшение мудрости – блестела седина, подобно серебряным нитям горных ручьев, падающих с высоты темных скал Аэрона; седина сверкала и в его черной бороде, завитой, по обычаю царей ассирийских, правильными мелкими рядами. Глаза же у царя были темны, как самый темный агат, как небо в безлунную летнюю ночь, а ресницы, разверзавшиеся стрелами вверх и вниз, походили на черные лучи вокруг черных звезд. И не было человека во вселенной, который мог бы выдержать взгляд Соломона, не потупив своих глаз».

«Гранатовый браслет», 1911

Куприн считал «Гранатовый браслет» лучшим своим творением, и убедиться в этом нетрудно. Вот, что пишет писательница Лидия Арсеньева в очерке «О Куприне», опубликованном в 1959 году в журнале «Грани»:

«…бывало, что совершенно неожиданно для собеседника Куприн мог сильно вспылить. Обычно это случалось, когда кто-нибудь, даже невольно, задевал что-либо дорогое сердцу Куприна. Я помню, как чуть не произошло дуэли из-за “Гранатового браслета”.

Куприн, А. Ладинский (Ладинский Антонин Петрович (1896–1961) – поэт, прозаик. – Прим. ред.), мой муж и я возвращались в такси из какого-то загородного ресторана около Парижа. Говорили о литературе. В разговоре Ладинский сказал, что считает “Поединок” лучшим рассказом Куприна.

– “Поединок”? – удивился Куприн, – а по-моему, “Гранатовый браслет”.

Ладинский настаивал на своем мнении. Куприн горячо доказывал, что в “Гранатовом браслете” есть высокие, “драгоценные чувства людей” (выражение Куприна). Слово за слово, и Ладинский сказал, что он не понимает “Гранатовый браслет”, т. к. фабула – “неправдоподобна”.

– А что в жизни правдоподобно? – с гневом ответил Куприн. – Только еда да питье да все, что примитивно. Все, что не имеет поэзии, не имеет Духа.

На эту фразу Ладинский обиделся, говоря, что в непонимании или в нелюбви к поэзии его упрекнуть нельзя. Спор разгорался и делался все более резким. Перебить этот спор ни мне, ни мужу не удавалось. <…>

И вдруг только что сильно горячившийся Куприн очень тихо сказал, отчеканивая слова:

– “Гранатовый браслет” – быль. Вы можете не понимать, не верить, но я терпеть этого не буду и не могу. Пусть вы чином постарше меня – это не имеет значения, я вызываю вас на дуэль. Род оружия мне безразличен.

К чести Ладинского, я должна сказать, что, понимая разницу лет и любовь Куприна, он попробовал успокоить Александра Ивановича.

– Александр Иванович, да что вы?.. Как можно… Ведь я… – но, посмотрев на лицо Куприна, остановился на полуслове и мрачно сказал:

– От дуэли порядочные люди не отказываются. Я принимаю ваш вызов.

Наступило тяжелое молчание. Вдруг мой муж открыл стекло, отделявшее нас от шофера, и что-то тихо сказал ему. Я догадалась, что муж велел шоферу ехать как можно дольше, чтобы выиграть время. И действительно, такси потянуло на какие-то бесконечные незнакомые улицы. Долго мы старались примирить, успокоить, уговорить, но ничего не добились. Противники упорно молчали. Я с ужасом представляла эту недопустимую, немыслимую дуэль и, чуть не плача, сказала Куприну:

– Если вам себя не жаль, жизни не жаль, жены не жаль, то хоть бы вы обо мне подумали. Всю жизнь я буду мучиться, что не сумела остановить этой дуэли.

А муж добавил:

– В истории русской литературы, и совершенно справедливо, будут обвинять нас.

– А если я останусь жив, то из меня сделают второго Дантеса, – пробурчал Ладинский.

И опять наступило молчание.

Свет уличных фонарей упал в автомобиль, и я увидела, что Куприн обводит внимательным взглядом наши печальные, расстроенные лица.

– А ведь это верно, – сказал он своим обычным ласковым голосом, – только вы забываете, что в Дантесы и я могу попасть. Тем более что вы поэт, а я только прозаик, – обратился он прямо к Ладинскому и процитировал стихи на смерть Пушкина:

Летит свинцовая пчела

Из пистолетного ствола.

Оборвано теченье строк,

И вьется голубой дымок… – подхватил Ладинский.

Какое это было облегчение. Мы все сразу заговорили, радуясь, что беда миновала.

Прощаясь около дома, Куприн обратился ко мне и повторил:

– А все-таки “Гранатовый браслет” – быль. Спокойной ночи и не сердитесь на крутой нрав старика».

«Лазурные берега», 1913

«Лазурные берега», 1913

Весной 1912 года вместе с семьей Александр Куприн предпринимает путешествие по Европе, посещает Францию, Италию, Испанию и на основе этих впечатлений создает цикл путевых очерков «Лазурные берега», которые, несомненно, можно отнести к лучшим образцам путевых заметок. Местные обычаи, великолепие и убогость, яркие детали и колоритные местные жители – все подмечает писатель взором острым и внимательным.

Предлагаем нашим читателям два фрагмента из цикла «Лазурные берега» – о Марселе и Венеции, – которые позволят окунуться в атмосферу Европы начала XX века, так замечательно переданную Александром Куприным.

Глава XV. Марсель

Ранним утром мы миновали Тулон с его серо-голубыми громадами броненосцев и крейсеров, сизый цвет которых издали почти сливается с цветом моря, свернули за высокий мыс, и перед нами высоко в небе засияла золотом статуя Notre Dame de la Garde, мадонны-спасительницы, пресвятой девы, покровительницы всех мореходов. Эта золоченая статуя громадных размеров, воздвигнутая на средства рыбаков и моряков, венчает собою купол собора, построенного на высокой крутой горе. Она господствует над городом и над окружающими возвышенностями и служит маяком, который заметен с моря за несколько десятков верст; как живое золотое пламя, горит она под лучами южного солнца.

Я уже во второй раз приезжаю в Марсель, и в душе у меня радостное нетерпение, как перед встречей с любимым другом. Марсель — прекрасный и чрезвычайно оригинальный город, и меня всегда удивляло, почему его так мало знают. Я встречал русских, которые бывали во всех городах, деревушках и закоулках Европы от Нордкапа до Сицилии и от Ирландии до Урала. Многие из них побывали в Африке, в Азии, в Америке, но почему-то мне никогда не приходилось поговорить с человеком, посетившим Марсель. Может быть, это происходит оттого, что бедекеры не нашли в этом городе ничего, шевелящего пресыщенное внимание путешественников? Я же должен сказать, что более своеобразного, оживленного и пестрого города, одновременно великолепного и грязного, безумно суетливого и тихого, страшно дорогого и дешевого, – я никогда не видал в своей жизни.

Если вы спросите у коренного марсельца: «Что самое замечательное в вашем городе?», то будьте уверены, что он, не задумываясь ни на секунду, ответит с гордой уверенностью: «Улица Каннобьер». Недаром же какой-то французский писатель сострил, что будто бы у марсельцев существует поговорка: «Если бы в Париже было что-нибудь похожее на улицу Каннобьер, то это был бы маленький Марсель».

Давно известно, что южные французы экспансивны, пылки, склонны к преувеличению, пожалуй, даже хвастуны, но улица Каннобьер в самом деле — чудо красоты. Это длиннейший проспект, с широкими тротуарами, с прекрасными новыми зданиями, с роскошными магазинами; два ряда старинных мощных платанов отделяют тротуары от мостовых и уходят вдаль бесконечной зеленой аллеей; прибавьте сюда еще оживленную, нарядную, живописную южную толпу – и вот приблизительно улица Каннобьер.

Наибольшее оживление на этой главной артерии города бывает утром, когда деловые люди отправляются на службу, и около шести часов вечера, когда они возвращаются домой. Все эти чиновники, конторщики, купцы и биржевики так и вызывают невольно воспоминания о героях из романов Доде – об этих Тартаренах, Нума-Руместанах и Жосселенах – приземистые, кряжистые, с пылающими темными глазами, с крепким кирпичным румянцем на щеках, с густыми иссиня-черными бородами, с живыми, резкими жестами. Перед обедом их встречают жены, сестры или дочери – все кокетливые, прекрасно одетые, сияющие яркой южной красотой. В этот час все бесчисленные кафе на улице Каннобьер переполняются веселой, точно праздничной, публикой. Мужчины пьют свой вермут или абсент для возбуждения аппетита, дамы едят мороженое. Под тиковыми навесами, занимающими всю ширину тротуара, нет ни одного свободного места, и столы так близко сдвинуты один около другого, что нужна только исключительная, изумительная гибкость и змеиная скользкость гарсонов, чтобы пробираться между ними. Здесь же, на мостовой, против кафе, расположились миловидные улыбающиеся цветочницы с своими корзинами, переполненными розами, фиалками, гвоздикой и туберозами. Шум, оживленный смех, восклицания… Но вот наступает половина седьмого, – священный час обеда! – и, точно по волшебству, улица Каннобьер пустеет. Она еще оживает на время между девятью и одиннадцатью часами, когда время кинематографов, а в одиннадцать новый город уже совершенно пуст. Деятельные марсельцы ложатся и встают чуть ли не с петухами.

Зато начинают жить своеобразной ночной жизнью улицы старого города, и в особенности те из них, что прилегают к порту.

Глава XX. Венеция

А на другой день вечером мы в Венеции. Сначала кажется немного диким и нелепым, когда выходишь из вокзала и носильщик укладывает твои вещи в черную лодку. К этому впечатлению нужно привыкнуть. На корме стоит, выставив вперед левую ногу, длинный малый и, не вынимая весла из воды, бурлит им воду и гонит лодку. Сворачивая в какой-нибудь узкий водяной переулок, он издает странный гортанный крик, похожий на стон, и две гондолы, почти касаясь одна о другую бортами, беззвучно проплывают мимо, точно два черных встретившихся гроба. И в самом деле: прекрасная Венеция напоминает громадное кладбище с мертвыми, необитаемыми домами, с удивительными развалинами, скрепленными железом, со старыми церквами, которых никто не посещает, кроме праздных путешественников.

На другой день опять гондола и обозрение Венеции при дневном свете. Тут я замечаю, что борта лодки украшены медными изображениями морских коньков. Лошадиная голова и хвост рыбы — это красиво! Впоследствии несколько таких морских лошадей, некогда живших, а теперь засушенных, я купил на площади Святого Марка у надоедливого торгаша. Курьезная, смешная штука величиной не более вершка. Несомненно, что она послужила прообразом для украшения гондолы.

Хозяин лодки показывает нам вытянутым пальцем на дом с великолепной мраморной облицовкой и говорит:

– Это палаццо принадлежало родителям Дездемоны, которая, как вам известно, вышла так неудачно замуж за Отелло, мавра, который служил Венецианской республике. А вот, не угодно ли вам, фабрика венецианского стекла и хрусталя. Но фабрика оказывается набором аляповатых, безвкусных безделушек, стаканчиков, бокалов, графинов, грубо украшенных позолотой.

Наконец, вот и знаменитый Дворец дожей. Он мне казался раньше красивым, покамест в Петербурге, на Морской, банкир Вавельберг не устроил себе торгового дома – неудачную копию венецианского дворца.

Но внутри этот дворец просто удивителен: он совмещает в себе одновременно простоту, изящество и ту скромную роскошь, которая переживает века. Эти кресла двенадцати дожей, из свиной кожи, тисненной золотом, эти мраморные наличники, эта бронза на потолках, эта удивительная мозаика, составляющая пол, эти тяжелые дубовые двери благородного, стройного рисунка – прямо восхищение! Каждая, даже самая мелочная деталь носит на себе отпечаток вкуса и длительно терпеливой, художественной работы. Простой стальной ключ, всунутый в замок двери, отчеканен рукой великолепного мастера, который, может быть, даже не оставил своего имени истории, и я должен, к моему стыду, признаться, что только большое усилие воли помешало мне украсть этот ключ на память о Венеции.