Его поэзия – не сообщение об итогах поиска, но сам неостановимый поиск

Николай Скатов (1931–2021)

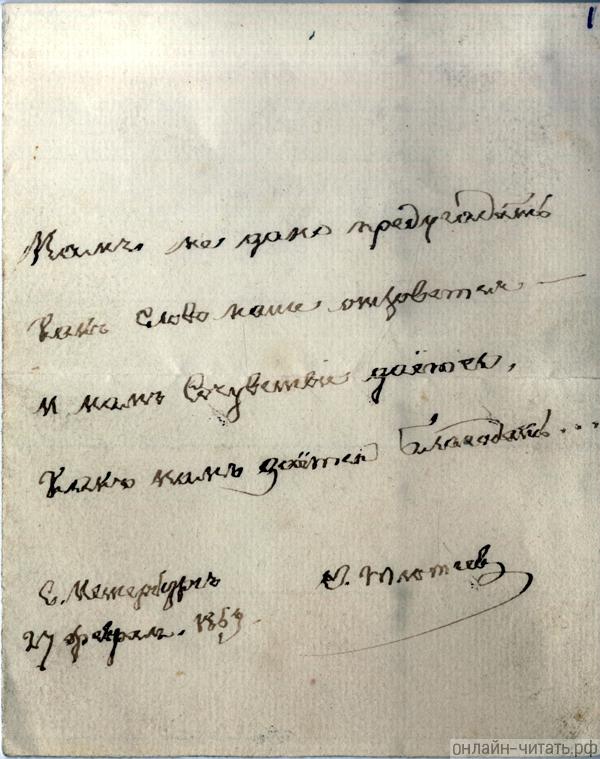

В конце позапрошлого века поэт Афанасий Фет написал стихи:

Вот наш патент на благородство, –

Его вручает нам поэт;

Здесь духа мощного господство,

Здесь утонченный жизни цвет.

В сыртах не встретишь Геликона,

На льдинах лавр не расцветет,

У чукчей нет Анакреона,

К зырянам Тютчев не придет.

Но муза, правду соблюдая,

Глядит, – а на весах у ней

Вот эта книжка небольшая

Томов премногих тяжелей.

Эти стихи Фет так и называет: «На книжке стихотворений Тютчева».

В русском эпосе есть рассказ о Микуле Селяниновиче, чья небольшая сумочка переметная заключала такую силу, что оказалась премного тяжелее любых тяжестей и не в подъем иной, даже богатырской, силе.

Да, Федор Тютчев, императорский камергер в придворной службе, европейский дипломат в государственной политике и знаменитый остроумец в светском быту, стал в русской поэзии подлинным Микулой Селяниновичем. «Книжка небольшая» перетянула многие поэтические тома, написанные и раньше, и тогда, и потом. Понимание Тютчева или хотя бы приобщение к Тютчеву Фет достаточно высокомерно, но, в общем, справедливо назвал «патентом на благородство» – столь эта поэзия казалась ему высокой и в высокости неприступной. Эта «книжка небольшая» явно воспринималась и как книжка для немногих.

Уже в позапрошлом веке можно было говорить о широком признании и Пушкина, и Кольцова, и Некрасова, но только не Тютчева. А ведь Тютчев напечатал свои первые, и одни из лучших, стихи еще в конце двадцатых годов, в пушкинскую эпоху, названную Александром Блоком самой культурной эпохой в жизни России. Но даже эта пушкинская эпоха просмотрела Тютчева. Правда, не сам Пушкин. Именно Пушкин впервые в своем журнале «Современник» опубликовал сразу большой цикл тютчевских произведений (24 стихотворения) под названием «Стихотворения, присланные из Германии».

Дело в том, что Тютчев к тому времени уже жил не в России, а в Баварии. А родился Тютчев 23 ноября (5 декабря) 1803 года в самом центре России – в Орловской губернии, где находилась усадьба родителей Овстуг (сейчас это Брянская область). Именно из этих среднерусских мест выходила чуть ли не вся большая русская литература: Толстой, Тургенев, Лесков, Фет, Тютчев. Будущий поэт получил отличное образование в домашних стенах. И литературное тоже – его домашним учителем был довольно известный в свое время поэт и издатель Семен Егорович Раич. При этом, как часто бывало в стародворянских семьях, роль хранителя национально-нравственной традиции и многолетнего пестуна сыграл простой русский «дядька» Николай Афанасьевич Хлопов. Образование Ф. И. Тютчева было продолжено и завершено в 1821 году в Московском университете.

Поступивший на службу в коллегию иностранных дел юный дипломат уже через несколько месяцев уехал с русской миссией в Мюнхен. Чтобы долгих двадцать два года служить на чужбине. Чтобы жениться на немке (Элеоноре Петерсон) и после ее смерти снова жениться на немке (Эрнестине Дернберг). Чтобы, оказавшись в одном из центров культурной жизни Европы, встречаться с Шеллингом и дружить с Генрихом Гейне и стать самому одним из центров, к которому тянулись лучшие европейские умы: дом Тютчевых в Мюнхене, по словам Гейне, «прекрасный оазис». Чтобы перестать, так сказать, жить на русском языке: немецкий и главным образом французский становится языком его службы, его любви, его семьи.

Но «Стихотворения, присланные из Германии» были написаны по-русски и для России. Именно потому Некрасов позднее написал: «Прежде всего скажем, что, хотя они и присылаемы были из Германии, не подлежало никакому сомнению, что автор их был русский: все они написаны были чистым и прекрасным языком и многие носили по себе живой отпечаток русского ума, русской души».

Русский язык хранился у поэта, как в сказочной кладовой, которая открывалась нечасто и ненадолго. Но по-русски творилось, как оказалось, главное дело жизни – стихи.

Вспышка интереса к Тютчеву после публикации в пушкинском журнале вскоре угасла. Тем более что и в целом русская поэзия вступила тогда в полосу затяжного кризиса. Лишь в 1850 году к Тютчеву снова обратилось внимание большого журнала. И снова это был «Современник», ставший к тому времени некрасовским. В статье «Русские второстепенные поэты» Некрасов перепечатал почти все известные стихи Тютчева, разобрал их и смело поставил рядом с лучшими произведениями русского поэтического гения: «Только талантам сильным и самобытным дано затрагивать такие струны в человеческом сердце, вот почему мы нисколько не задумались бы поставить г. Ф. Т. рядом с Лермонтовым».

После двадцати с лишним лет поэтического труда Тютчев все еще не имел полного литературного имени. И не только в переносном, но и в прямом смысле. Лишь в 1854 году выходит первый сборник стихов Тютчева, а в творчестве самого поэта начинается новый подъем: стихи печатаются в разных журналах, особенно в «Современнике», о них пишут, говорят, спорят. О чем спорить? Ведь, на первый взгляд, большинство стихов Тютчева лишено злободневности, посвящены они вечным темам: природа, любовь.

Уже в 1877 году, сразу после похорон Некрасова, Достоевский написал: «Был, например, в свое время поэт Тютчев, поэт обширнее его и художественнее, и, однако, Тютчев никогда не займет такого видного и памятного места в литературе нашей, какое останется за Некрасовым».

Сказано о Тютчеве здесь чуть ли не снисходительно («например»), в прошедшем времени («был», «в свое время») и в уверенности, что не займет он такого уж «видного и памятного места в литературе нашей».

Но идет и идет все расставляющее по местам время и, ничуть не затеняя места Некрасова, все виднее и виднее делает место Тютчева и, кстати, все более уточняет удивительные по прозорливости слова Достоевского об обширности поэзии Тютчева. Такой обширности, какой до того не знала, может быть, и вся русская литература, не исключая самого Пушкина.

Что же это за обширность, поэтом которой не стал даже зрелый Пушкин и каким не успел стать юный Лермонтов?

Рассказывают, что когда-то наш великий инженер Сергей Королев, с полным сочувствием и симпатией относясь к современным офицерам-космонавтам, не без тоски вспомнил еще одного русского офицера: «Вот бы кого послать в космос – Лермонтова».

Россия и отправила в звездные миры первого своего космонавта – первого своего поэта, устремившегося в космические бездны, первого и принявшего всю тяжесть космических, во всяком случае в психике, перегрузок.

Небесный свод,

горящий славой звездной,

Таинственно глядит из глубины.

И мы плывем, пылающею бездной

Со всех сторон окружены.

Еще до революции один из писавших о Тютчеве проговорился точным словом о нем как о поэте «космического чувства». Специалисты говорят о побывавших в космосе как о людях уже иного мироощущения, потому-то и Королев мечтал о великом поэте как единственно по-настоящему способном передать такое мироощущение.

Есть некий час в ночи всемирного молчанья,

И в оный час явлений и чудес

Живая колесница мирозданья

Открыто катится в святилище небес!

У Тютчева за каждым явлением природы ощущается колоссальная и загадочная жизнь целого мироздания.

Не остывшая от зною

Ночь июльская блистала…

И над тусклою землею

Небо, полное грозою,

Все в зарницах трепетало…

Словно тяжкие ресницы

Подымались над землею,

И сквозь беглые зарницы

Чьи-то грозные зеницы

Загоралися порою.

«Явление природы, – заметил тогда же по поводу этого стихотворения А. В. Дружинин (писатель, литературный критик и переводчик XIX века – Ред.), – простое и несложное да сверх того взятое без всяких отношений к миру фантастическому, разрастется в картину смутного и как бы сверхъестественного величия».

Грубосоциологическая критика писала в свое время, что Тютчев «уходил» в своих стихах от жизни. Такая оценка казалась несправедливой, а между тем это так, хотя Тютчева это, конечно, не принижает. Тютчев действительно уходит от многого – целеустремленно и последовательно. Это поэзия, освобождающаяся от всего эмпирического, житейского, затемняющего вычленение конечных проблем бытия.

Именно потому, что Тютчев бился над главными, «проклятыми», последними вопросами бытия, он оказывается современен и для начала XIX века, и для конца XX, и для начала XXI. «Трудно принять историческую точку зрения на Тютчева, – написал еще в начале XX века один из историков русской литературы, – трудно отнести его творчество к одной определенной и законченной эпохе в развитии русской литературы. Возрастающий для нас смысл его поэзии внушает нам как бы особую, внеисторическую точку зрения на него».

Не потому ли, в частности, Тютчев стал, может быть, единственным в нашей литературе, не исключая даже Пушкина, поэтом, в признании которого и в любви к кому неизменно сходились все: консерваторы и прогрессисты, националисты и космополиты, революционеры и реакционеры; не очень-то любивший стихи Лев Толстой и до одержимости их любившие деятели Серебряного века, Некрасов и Шевченко, Добролюбов и Достоевский. Тютчевские стихи просил прислать заключенный в Петропавловскую крепость Чернышевский, а Ленин имел у себя в кремлевской библиотеке буквально под рукой «всего» Тютчева и даже такое довольно редкое издание, как «Тютчевиана».

Недаром после смерти поэта в некрологе было сказано, что у него нет врагов. Во всяком случае, в литературной критике таковых действительно не было.

Характерно, что лишь русским либералам, с полным и даже особым расположением относившимся к Тютчеву, поэт, по сути, оказался не по зубам. Впрочем, недаром он писал: «Чем либеральней, // Тем они пошлее».

Конечно, Тютчев говорил о либералах-политиках и уж тем более непозволительно говорить о пошлости, скажем, либерала Тургенева, и все-таки если для Достоевского обширность – одно из главных достоинств Тютчева, то Тургенев, много сделавший для издания и пропаганды Тютчева, чуть ли не извинился: «Круг г. Тютчева не обширен – это правда». Нечто подобное промямлил и Дружинин: «Область г. Тютчева невелика».

Все это знаменовало только одно: неспособность, может быть, и боязнь войти в этот круг и объять все величие той области, которую открывал для человечества г. Тютчев.

Есть в русском народном эпосе поэтическая формула:

Высота ли, высота поднебесная,

Глубота ли, глубота, – окиян-море.

Вот так поэзия Тютчева не только поднимается в высоту поднебесную. Его «космическое» чувство охватывает всю полноту и единство мира. Оно опрокинуто и в глуботу бесконечную, обращено, как теперь выражаются, «вовнутрь», погружено в неисчерпаемый окиян-море человеческой души.

Его стихи философичны только по проблематике, по глубине, по способности выйти к конечным вопросам бытия: жизнь и смерть, вера и безверие, хаос и космос. Но мысли и чувства поэта лишены абстрактности, их пробуждает только конкретная жизнь, и они высекаются со страшной силой, оказываясь захватывающим лирическим порывом. Его поэзия не информация о найденном, не провозглашение окончательных истин, не сообщение об итогах поиска, но сам неостановимый поиск.

Тютчевская лирика – это, наверное, единственная в своем роде лирика-трагедия. По непримиримости столкнувшихся в ней начал и по силе самого столкновения Тютчев может быть сравним в нашей литературе с Достоевским: культ личности и ее ниспровержение, утверждение Бога и его отрицание, заявление духовности природы и ее опровержение.

Своеобразные «геополитика» и «космизм» в полной мере проявились у Тютчева и в такой, казалось бы, интимной и камерной сфере, как любовь. У него это действительно «глубота, глубота, окиян-море» – стихия в ее загадочности, бездонности, неподвластности человеку, постоянное извлечение непознанного и неисчерпаемость такого извлечения.

Мертвенность, прострация души – страшный опыт, который, самоотверженно пытая себя, обнаруживал поэт в качестве приметы целой эпохи или даже целых эпох, взваливая на себя всю тяжесть вестника вселенской тревоги. Называя преобладающим аккордом современности «принцип личности, доведенной до какого-то болезненного неистовства», Тютчев продолжает: «Вот чем мы все заражены, все без исключения».

Это и конечный итог всех совершавшихся революций, представавших в разных обличьях, когда к власти приходит меньшинство западного общества, которое порвало с исторической жизнью масс и отрешилось от всех положительных верований, а массы в результате явили безымянный люд, одинаковый во всех странах, личности, которым свойственны индивидуализм, отрицание.

Не плоть, а дух растлился в наши дни,

И человек отчаянно тоскует…

Он к свету рвется из ночной тени

И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,

Невыносимое он днесь выносит…

И сознает свою погибель он,

И жаждет веры – но о ней не просит…

Здесь чрезвычайно важна именно способность приятия, уже сама готовность поверить: «Душа готова, как Мария, к ногам Христа навек прильнуть», – скажет Тютчев в других стихах.

Веру не вымаливают, и ею не награждают. Вера – не премия, которую можно дать, и не подачка, которую можно отнять. Она возникает не только благодаря… и потому что… но часто существует именно вопреки… и несмотря на…

О вере действительно не просят, она приходит (конечно, если к ней идут), пусть и вопреки уму и общим стандартам, но она не возникает из ничего, абсолютно реальна и отнюдь не слепа. Такой-то верою неизменно и была для Тютчева вера в Россию.

Но главным было русское слово. Не поэт и тем более не великий поэт может не верить – но великий поэт не может не верить, чтобы такой язык, говоря словами Тургенева, был дан не великому народу. Для великого поэта это такое же безусловное доказательство, как математическое доказательство для математика, как точные экономические расчеты для экономиста. В словесном океане каждый находит свое: Пушкин и Гоголь, Некрасов и Ахматова, Твардовский и Мандельштам.

Русское слово обеспечило поэту возможность столь концентрированного, столь плотного представления общечеловеческого духовного бытия на самых высотах. А уж великий-то поэт точно знает, кому он этим обязан: «Иду сейчас в Кремль, – пишет Тютчев И. С. Аксакову, – поклониться русскому народу, этому, как и следует в его минуты вдохновения, великому бессознательному поэту».

Великий поклонился великому. Потому и рождаются стихи – одни из самых значимых в русской литературе.

Когда-то Белинский сказал, что вера в идею спасает, а вера в факты губит. Тютчев, по существу, выразил то же, полушутливо и не раз заметив: «В России нет ничего серьезного, кроме самой России».

«Патриотическую эволюцию», когда Тютчев «почувствовал отвращение к Западу и обратился к своей исходной точке – России», Пфеффель (барон Карл фон Пфеффель, баварский публицист, брат второй жены Тютчева Эрнестины. – Ред.) назвал «окончательной». И дело не просто «в патриотической эволюции». Вся она обозначилась как движение к России народной. Недаром М. П. Погодин назвал его решительно первым представителем народного сознания о русской мысли в Европе, в Истории.

В официальной записке «О цензуре в России» камергер двора Его Величества Федор Тютчев писал: «Судьба России уподобляется кораблю, севшему на мель, который никакими усилиями экипажа не может быть сдвинут с места, и лишь только одна приливающая волна народной жизни в состоянии поднять ее и пустить в ход».

Не ставя под сомнение сам принцип династического самодержавного правления, Тютчев прямо связывает его с началами жизни народа: «Чем народнее самодержавие, тем самодержавнее народ».

Когда-то знаменитый русский философ Вл. Соловьев писал: «Для Тютчева Россия была не столько предметом любви, сколько веры – “в Россию можно только верить”… Тютчев не любил Россию той любовью, которую Лермонтов называет почему-то “странной”. К русской природе он скорее чувствовал антипатию. “Север роковой” был для него “сновидением безобразным”, родные места он прямо называет немилыми… Значит, вера его в Россию не основывалась на непосредственном, органическом чувстве, а была делом сознательно выработанного убеждения».

Суть в том, однако, что для Тютчева дело веры неразрывно связано с чувством любви. Вслед за хорошо усвоенным Паскалем Тютчев мог бы сказать: «Бога познают сердцем, а не рассудком. Вот что такое вера. Бог является сердцу, а не рассудку». Потому-то и у Лермонтова его «странную» любовь к Отчизне «не победит рассудок».

И тютчевская любовь к тому, «что сквозит и тайно светит», лишь чуждому «взору иноплеменному» могла показаться «странной», а по мере приближения к России становилась чувством все более непосредственным и органическим.

Далеко позади обольщение роскошным «волшебным» югом. У К. Пфеффеля были все основания удивляться: «Не понимаю, что привлекательного находит Ваш муж (письмо от 25 марта/6 апреля 1855 года, адресовано сестре Эрнестине Тютчевой) в этих морозах. Прежде он только и говорил о стремлении к югу и охотно цитировал: “Dahin! Dahin”!»

Но и через одиннадцать лет уже Эрнестина Федоровна пишет брату о том же: «Мой муж не может жить более вне России <…> Не знаю даже, согласится ли он когда-нибудь совершить хотя бы кратковременное путешествие за границу, настолько тягостно ему воспоминание о последнем пребывании вне России, так сильна была у него тогда тоска по родине и так тягостно его сознание своей оторванности от нее».