Судьба наследия русского фотохудожника С. М. Прокудина-Горского

Олег Озеров

Несколько лет назад Почтовая служба России начала продавать открытки, изготовленные с фотографий, сделанных в России до революции. Особенность этих снимков в том, что, хотя оригиналы находятся в свободном доступе, а автор их – русский мастер, они хранятся в Библиотеке Конгресса США.

Имя их создателя – Сергей Михайлович Прокудин-Горский. До 1980 года в России это имя было мало кому известно. Автор этих строк слышал его несколько раз в ранней юности от отца: во время Великой Отечественной войны он, будучи офицером и большим любителем фотографии, часто общался с фронтовыми фотокорреспондентами и узнал от них об этом уникальном фотомастере.

Советские граждане в большинстве своем узнали это имя уже с наступлением «компьютерного века», когда вся коллекция фотографий Прокудина-Горского была выложена в США в Интернете. Она оказалась там после того, как потомки фотохудожника в 1948 году продали его наследие Библиотеке Конгресса США за пять тысяч долларов (примерно столько стоил в то время небольшой «Форд»). Американская часть коллекции Прокудина-Горского, переданная его родственниками в Библиотеку Конгресса США, насчитывает 1902 тройных негатива на стеклянных пластинках и 2448 черно-белых и так называемых сепийных изображений в контрольных альбомах. Неамериканская часть состоит, как полагают, всего из трех десятков изображений.

Тот факт, что Библиотека Конгресса США сделала это сокровище достоянием миллионов людей, заслуживает самой высокой оценки, и, конечно, в первую очередь за это благодарны русские люди. Так важно, что и этот пласт русской культуры доступен теперь каждому. Однако в последнее время приходят сообщения, что Библиотека Конгресса США все больше ограничивает доступ российских пользователей Интернета к наиболее интересным снимкам на ее сайте.

Сергей Михайлович Прокудин-Горский – русский фотохудожник, химик, изобретатель, издатель, педагог и общественный деятель – родился 18 (30) августа 1863 года в имении Фуникова Гора (Покровский уезд, Владимирская губерния, Российская империя) в дворянской семье. Он был членом Императорского Русского географического общества, Императорского Русского технического общества (ИРТО) и Русского фотографического общества (РФО). Внес значительный вклад в развитие фотографии и кинематографии. Пионер цветной фотографии в России. Ученик Дмитрия Менделеева, создатель фотографической «Коллекции достопримечательностей Российской империи».

Родоначальником семьи Горских был горец, ставший воином в Золотой Орде; оттуда и прозвище – Горский. Неизвестна причина, по которой воевода Петр Горский покинул татарское войско и решил сражаться в Куликовской битве под знаменами Дмитрия Донского. Вместе с ним сражались и его молодые сыновья – они погибли в том сражении. Но род Горских не прервался; воевода женился во второй раз, и у него были дети.

Что касается первой части фамилии, то она произошла от старинного слова «прокуда», то есть «проказник» (так прозвали одного из внуков Петра Горского).

За умелое командование войсками, а также за преданность и храбрость Дмитрий Донской наградил воеводу землей недалеко от города Киржач, где стояли конные полки. И на протяжении веков мужчины из рода Прокудиных-Горских служили в русской армии воеводами и офицерами. Некоторые из них даже вошли в историю Российского государства: один из них отличился в битве при Аустерлице, другой – в сражениях с французами в Отечественной войне 1812 года, третий – в Крымской войне. Отец Сергея Михайловича служил в Тифлисском гренадерском полку, заслужил именное оружие.

Но его сына служба в армии никак не привлекала. В молодости он долго не мог найти себе занятие по вкусу. Его интересовали многие вещи, привлекали разные профессии. Три года учился в Александровском лицее, полного курса не окончил. Два года, с октября 1886 по ноябрь 1888 года, слушал лекции по естественному разделу на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского университета. С сентября 1888 по май 1890 года был слушателем Императорской военно-медицинской академии, но и на военной медицине тоже не остановился. Изучал живопись в Императорской Академии художеств. Какое-то время работал в доме призрения для девочек из бедных семей. Возможно, поиски профессии продолжались бы еще долго, если бы не два важных события, оказавших большое влияние на всю его дальнейшую жизнь.

Первым таким событием стало то, что в 1878 году по инициативе Дмитрия Менделеева был организован Пятый (фотографический) отдел Императорского Русского технического общества. К этому времени у молодого человека, как и у многих его сверстников в России, появился огромный интерес к фотографированию, и он начал заниматься этим всерьез. В 1889 году он даже отправился в Шарлоттенбург (район Берлина) для получения специальных знаний в фотохимической школе, в которой велась работа по созданию профессиональной цветной фотографии. Этой работой руководил химик и фотохудожник Адольф Мите.

Вторым событием стало знакомство Прокудина-Горского с Анной Александровной Лавровой (1870–1937). Он был очарован ею и женился на ней в 1890 году.

Теперь его жизнь приобрела и новое направление, и новое измерение. Его тесть был не просто богатым человеком, он возглавлял Товарищество гатчинских колокольных, медеплавильных и сталелитейных заводов Лаврова. И жена, и тесть благожелательно относились к увлечению молодого человека. А тесть был еще и крупным ученым-металловедом, на предприятиях которого работало много выдающихся химиков. Они были всегда готовы помочь ценным советом молодому фотографу, который к тому же стал одним из директоров предприятия своего тестя.

Его финансовые, художественные и технические возможности многократно возросли. Он изучил десятки книг, связанных с фотографированием, в том числе изданных за границей. Приобрел самую современную фототехнику и стал разрабатывать собственную технологию создания цветного изображения на фотопластинках. С 1897 года Прокудин-Горский начал делать доклады о технических результатах своих исследований на собраниях Пятого отдела Императорского Русского технического общества (эту деятельность он, кстати, продолжал до 1918 года!). А в 1898 году стал членом Пятого фотографического отдела Русского технического общества и выступил с сообщением «О фотографировании падающих звезд».

К этому времени Сергей Прокудин-Горский был уже крупным российским авторитетом в области фотографии, и ему была поручена организация курсов практической фотографии при ИРТО. В 1898 году он опубликовал первые книги из серии работ по техническим аспектам фотографии: «О печатании с негативов» и «О фотографировании ручными фотоаппаратами». В 1900 году ИРТО представило на Всемирной Парижской выставке черно-белые фотографии Прокудина-Горского, а также изображения, тонированные в манере сепии.

2 августа 1901 года в Петербурге открылась «Фотоцинкографическая и фототехническая мастерская» Прокудина-Горского, где в 1906–1909 годах располагалась и его лаборатория, и редакция журнала «Фотограф-любитель», в котором он опубликовал серию статей о принципах воспроизведения цвета.

Техническая сторона цветной фотосъемки была, конечно, крайне важна для Прокудина-Горского как для изобретателя и химика, но еще более важными для него были безукоризненная четкость фотографии и ее композиция. Он был фотохудожником в прямом смысле этого слова. Он признавался, что развитие технологии получения цветных фотографий сделало его очень требовательным к распределению цветовых пятен на снимке и идеальной композиции.

Мы не знаем, когда Прокудин-Горский впервые начал делать фотографии в цвете. Скорее всего, первая серия цветных снимков была сделана в ходе поездки по Великому княжеству Финляндскому в сентябре- октябре 1903 года. За нею последовало много новых серий. По мере того как он фотографировал аулы и горы Дагестана, прибрежные поселки у Черного моря, удивительные пейзажи Гагры и Нового Афона, Боржом и Тифлис в Грузии, хутора в Малороссии, запорошенные снегом церковки в Курской губернии, его мастерство росло, а число фотографических шедевров увеличивалось с каждым днем.

Затем наступило время масштабных проектов. В 1905 году Прокудин-Горский задумал сделать серию цветных фотографий красивейших мест России, величественных соборов, крупнейших монастырей, древнейших городов, представителей разных народов России и их жилищ. Это собрание должно было послужить основой коллекции живописных почтовых открыток, а осуществить это предполагалось с помощью Петербургского Красного креста. Путешествие оказалось непростым, но за относительно короткий срок фотохудожник отснял более 300 видов Петербурга, Киева, Курска, Севастополя, Крыма, Сочи, Новороссийска. В планах мастера было продолжить съемки в Москве, Одессе, Харькове, Пскове, Риге и в других городах. Но планам этим не суждено было осуществиться: в стране нарастали революционные выступления, а с ними и хаос. В результате фотохудожник ничего не получил за свою работу, а все сделанные им снимки куда-то пропали.

В 1906 году он стал редактором журнала «Фотограф-любитель» и оставался на этом посту три года. Его статьи по основам техники цветной фотографии были популярны и в России, и за рубежом. В том же 1906 году он получил золотую медаль на Международной выставке в Антверпене и в придачу медаль за «Лучшую работу в области цветной фотографии» от фотоклуба в Ницце. А среди членов этого клуба было семь фотохудожников международного класса…

Решив создать серию «экзотических снимков», Прокудин-Горский отправился в Среднюю Азию и сделал множество цветных снимков в Самарканде и Бухаре. По возвращении он работает над реализацией одного из самых интересных своих проектов, придумав фотоаппарат, который мог экспонировать одну продолговатую пластинку три раза в быстрой последовательности через три фильтра различного цвета. С помощью проектора его же конструкции, соединяющего три изображения в одно, получалось цветное комбинированное изображение.

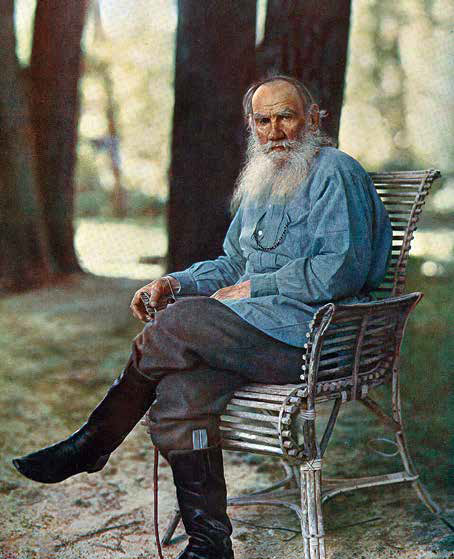

Прокудин-Горский загорелся идеей сделать цветное фото Льва Толстого к его 80-летию. В мае 1908 года он отправился в Ясную Поляну, где сделал в общей сложности 17 снимков, включая несколько цветных портретов великого писателя.

Снимал он и других знаменитостей. К примеру, известны сделанные им портреты Федора Шаляпина в сценических костюмах, а также членов царской семьи, но эти фотоснимки, судя по всему, были в ходе революции уничтожены.

Во всяком случае, мы знаем, что Прокудин-Горский общался с членами царской семьи не раз. Во время встречи с Николаем II он показал императору свои лучшие слайды на фотопластинках, и тот был настолько восхищен увиденным, что дал ему разрешение фотографировать в любой точке Империи, велел обеспечить фотографу необходимую помощь и даже выделить транспортные средства для поездок по стране.

Договор с царем был беспрецедентным. Фотохудожник обязался сделать 10 000 фотографий в течение 10 лет на всем пространстве от Балтийского моря до Тихого океана. Задачей было создать монументальную фотоколлекцию достопримечательностей Российской империи, чтобы дать людям на всей планете представление о красоте и величии державы.

Спустя примерно двадцать дней началось путешествие Прокудина-Горского по Волге, а затем на Урал. Фотохудожник строил свое путешествие не только по географическим маршрутам, но и с учетом тематических планов посещения исторических мест, красоты пейзажей. К примеру, он снимал места, где происходили сражения Отечественной войны 1812 года, фотографировал церкви и монастыри в Ярославле и Костроме, сделал десятки снимков у истоков Волги, посетил места проведения известных Нижегородских ярмарок. В 1911 году он фотографировал Туркестан, в следующем году –Тифлис, Военно-Грузинскую дорогу и Баку. После них – Рязань, Суздаль, строительство плотин на Оке.

Николай II поручил фотохудожнику запечатлеть как можно больше достопримечательностей страны, разные стороны жизни народов, ее населяющих, как можно больше уникальных зданий и особенно христианских монастырей и соборов. Это было важное напоминание о той роли, которую играли православные монастыри и церкви со времени введения христианства на Руси в 988 году: они служили центром духовно-нравственного учения людей, воспитывали патриотизм и сплочение всех народов огромной страны в тяжелые времена войн и вражеских вторжений.

Для выполнения этих задач фотографу был выделен специально оборудованный железнодорожный вагон. Для работы на водных путях правительство предоставило небольшой пароход, способный идти по мелководью, а для реки Чусовой – моторную лодку. Для съемок Урала и Уральского хребта в Екатеринбург был привезен из-за границы автомобиль «Форд». Прокудину-Горскому были выданы царской канцелярией документы, дававшие доступ во все концы Империи, а местным чиновникам было поручено оказывать ему всяческую поддержку.

Но в 1913 году из-за нехватки денег работу пришлось приостановить. Николай II предоставил средства передвижения, но все остальные расходы фотограф оплачивал из своих средств…

Началась Первая мировая война. Вопросы творчества, развития искусства, фотографические проекты – все отошло на второй план. В разгар войны Прокудин-Горский организовал последнюю экспедицию: он сделал снимки мурманской железной дороги, одной из новейших в России.

Фотохудожник был в глубине души романтиком: он верил, что в обновленной, послереволюционной России искусство и творчество будут востребованы как никогда. А посему решил найти сподвижников и помощников, чтобы попытаться создать Высший институт фотографии и фототехники. Сначала ответ на его идею был положительный, и он был послан в командировку в Норвегию, чтобы закупить для института оборудование и материалы. Вернуться в Россию ему не пришлось: началась Гражданская война, и у каждой из сторон в этой войне были свои приоритеты, но ни один из них не включал творчество, в том числе и фотографию.

Норвегия, страна с небольшим населением, в те годы почти с полным отсутствием научно-технического прогресса в творческих процессах, ничем не привлекала русского эмигранта. Прокудин-Горский и члены его семьи переехали в Англию. Но и тут было не лучше. Англия всегда была страной очень высокой конкуренции, особенно когда дело касалось творчества. Последовал переезд во Францию. И здесь его в 1922 году догнала хорошая весть. Прокудин-Горский получил английский патент на оптическую систему для получения одним экспонированием трех негативов через светофильтры.

Это произошло потому, что в 1920–1921 годы Прокудин-Горский написал серию статей для «Британского журнала по фотографии» и отправил их в патентное бюро, включив в послание заявку на патент «фотоаппарат для цветной кинематографии».

В 1922 году Прокудин-Горский переехал в Ниццу, где ему даже довелось поработать с братьями Люмьер. Он стал во Франции активным проповедником цветной фотографии, а также художественной фотографии и широкого использования фотографической иллюстрации в издательских проектах. Он даже начал готовиться к созданию большой серии фотографий художественных памятников Франции и ее колоний. Ему не удалось воплотить в жизнь этот проект, им занимался его сын Михаил, но осуществлен он был лишь частично.

Фотохудожник умер в 1944 году в возрасте 81 года в Париже, вскоре после освобождения французской столицы союзниками, и был похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

В 1991 году была составлена компьютерная база данных снимков Прокудина-Горского, которая продолжала затем пополняться и совершенствоваться, так как качество компьютерной обработки все время повышалось. В 2000 году компания JJT по контракту с Библиотекой Конгресса США выполнила высококачественное сканирование всех стеклянных негативов из коллекции Прокудина-Горского.

После появления в свободном доступе на сайте Библиотеки Конгресса отсканированных фотопластинок Прокудина-Горского в России возник народный проект по восстановлению наследия фотохудожника. Всего было восстановлено 404 фотографии.

В России создано восемь документальных фильмов о жизни и творчестве Сергея Прокудина-Горского. Но он вполне заслуживает того, чтобы о нем был снят художественный фильм.