Автор: Николай Скатов

«Мне нужно, чтобы моя репутация и моя честь были неприкосновенны во всех углах России, где мое имя известно»

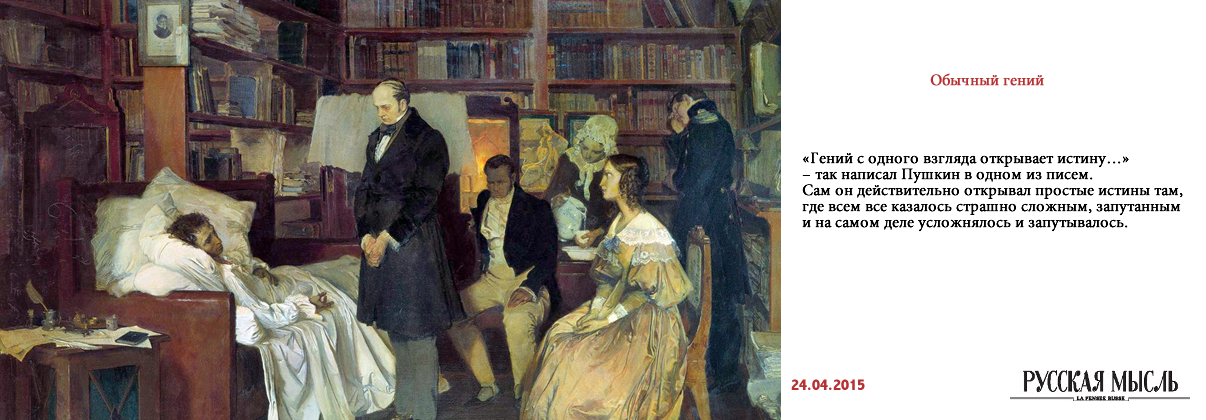

«Гений с одного взгляда открывает истину…» – так написал Пушкин в одном из писем. Сам он действительно открывал простые истины там, где всем все казалось страшно сложным, запутанным и на самом деле усложнялось и запутывалось.

Гибель Пушкина

Несмотря на тщательный учет фактов, обилие разнообразных свидетельств и почти посекундный хронометраж событий, а может быть, как раз вследствие всего этого разноголосого и пестрого обвала, общее сознание удовлетворилось схемой – простой и ясной. Ревнуя свою жену, Пушкин вызвал на поединок Дантеса и был им убит. При равнодушном или злорадном молчании общества и русского царя. Схема-миф. Видимо, только определение и обнажение фактов, тоже простых, ясных и, так сказать, главных, способно ослабить этот миф.

Ведь Пушкин не был ревнивым мужем. Ведь Пушкин не вызывал на дуэль Дантеса (вызов, сделанный за несколько месяцев до дуэли, был им тогда же отозван). Ведь Пушкин вызывал (точнее, заставил вызвать себя) на дуэль совсем не Дантеса, а другого человека. Наконец, ни общество (хотя и по-разному), ни царь не остались равнодушны. Связано же все это с тем, что Пушкин в ту пору уже был синонимом России. Сам он, конечно, знал это всегда, точно и ни секунды не сомневаясь:

И неподкупный голос мой

Был эхо русского народа.

Это сказал совсем молодой Пушкин. Больше уже никто и никогда во всей нашей великой поэзии не решился так сказать.

Нашему обыденному человеческому сознанию, наверное, привычнее вовлекаться в хитрости и многоходовые продуманности интриганов, чем постигать простоту мудрых решений великого. И не открывать истины для себя даже тогда и там, когда и где они были открыты им уже и не для нас.

Первая истина

Абсолютное доверие к жене, во многом и как ответ на ее абсолютное доверие к нему. Притом что и ухаживания Дантеса, и то, что они могли поначалу с удовольствием приниматься, не могли оставить его равнодушным. Стоит сказать, что в ходе всех событий доверие к жене не падало, а росло, они сближались все теснее, а под конец уже думали, воспринимали и оценивали события во многом одинаково.

«Я не ревнив…»

Легенду о Пушкине как о муже-ревнивце отчасти, хотя и невольно, поселил он сам. Во-первых, всей своей досемейной жизнью, бурной и, может быть, тем более ревнивой, что почти все его ревностно исполненные любовные опыты, как правило, сопровождались успехом. Во-вторых, готовясь к женитьбе, Пушкин, так сказать, проиграл заранее все возможные муки живой и даже загробной ревности: это отразилось как раз в тогда написанном «Каменном госте» и в письмах. Тем более что он еще не был безусловно уверен в любви невесты. «Только привычка и длительная близость, – сообщал он будущей теще, – могли бы помочь мне надеяться возбудить ее привязанность, но ничем не могу ей понравиться; если она согласится снова отдать мне свою руку, я увижу в этом лишь доказательства спокойного безразличия ее сердца. Но, будучи всегда окружена восхищением, поклонением, соблазнами, надолго ли сохранит она это спокойствие… Бог мне свидетель, что я готов умереть за нее; но умереть для того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, вольной на другой день выбрать себе нового мужа, – эта мысль для меня – ад». Через несколько лет, умирая, он спокойно, так сказать, благословит ее на будущее замужество, точно определив все его условия. И она их точно исполнит.

Но вот этот-то предбрачный прогноз часто и выступает в роли диагноза, который ставят семейной жизни Пушкина его биографы. Между тем этот прогноз, такой опасливый и даже горький в какой-то безнадежности, осуществился с точностью, как теперь принято выражаться, «до наоборот». Пушкинская семейная жизнь уже даже только в ряду наших самых высоких сфер литераторов (Гоголь, Тургенев, Чехов, Некрасов, Герцен с Огаревым и т.д., и т.д.) явила чуть ли не единственный пример нормальной, даже идеальной. Семью – в принципе, в сути, в самой себе – редкостно счастливую. И обычную. Пушкин ведь и женился, как бы исполняя предвечный человеческий закон, нормальный долг всякого человека: «Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся – я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят, они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью».

Дело в том, а это-то и повергает многих в недоумение, что он нормальный гений, или иначе – гений нормы. Обычно гений необычен. Необычность гения Пушкина и в том, что он обычный гений. И потому-то уникален как гений, являя феномен в ряду прочих гениев. Но это и потому, что он не ошибся в выборе второй составной семейной жизни – жены. Явления в русской жизни тоже феноменального.

Все письма невесте пишутся на французском. Но жена, пользуясь его же словом, – «свой брат». Это уже по-французски не скажешь, не выразишь, не переживешь. Только по-русски. И все письма жене пишутся по-русски. Верный знак перехода нормального, довольно изысканного жениховства в нормальную простую семейную жизнь. Жена, оставаясь «мадонной», «красавицей», «ангелом прелести» (это все ее называния в письмах к ней), одновременно стала и «хват-бабой», «бабой умной», «бой-бабой» (там же). И никаких сомнений в любви к себе. И никаких ревностей: «Я не ревнив, да и знаю, что ты во все тяжкие не пустишься».

Действительно, по воспоминаниям многих, наиболее близких и изнутри, а не извне знавших его семейную жизнь, Пушкин не был ревнивым мужем.

Семейная жизнь с самого начала задалась счастливо. Близкому человеку П.А. Плетневу он пишет: «Я женат – и счастлив; одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось – лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился».

Ну, допустим, это действительно начало – медовая пора. Но он дождался и лучшего: счастье приросло детьми. За шесть лет жена принесла четверых детей: два мальчика, две девочки. Это счастливая семья и через шесть лет. Ближайшему другу П.В. Нащокину он пишет через пять лет: «Мое семейство умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться. Холостяку в свете скучно: ему досадно видеть новые, молодые поколения; один отец семейства смотрит без зависти на жизнь, его окружающую. Из этого следует, что мы хорошо сделали, что женились».

С семьей Пушкин оказался и более укреплен, но и более уязвим. Поэтому-то нужны были новые и новые героические усилия для того, чтобы защитить уже не только себя, но и жену и детей. Опасность нападений увеличивается как минимум вдвое, а возможности для коварства, лжи, сплетен расширились уже почти бесконечно.

«…Надменные потомки

известной подлостью

прославленных отцов…»

Такой фразой Лермонтов обозначил врагов поэта вплоть до психологических примет, до особенностей биографии: на одного потомка (правда, женского племени) формула ложится точно и сразу. Графиня Нессельроде. В девичестве (впрочем, довольно застарелом) тоже графиня: отец ее, граф Гурьев, действительно прославился грабежами и взяточничеством, потрясавшими даже видавшую виды страну. Ему-то будет обязан возвышением и запоздалый зять Карл Нессельроде. «Австрийский министр русских иностранных дел», по выражению хорошо знавшего придворную жизнь современника, «…не любил русских и считал их ни к чему не способными… Искусный пройдоха, обретший большую помощь в хитрости и ловкости своей жены-повелительницы, столь же искусной, как и он, пройдохи и к тому же страшнейшей взяточницы». И здесь отцы прославлялись в детях: «жадною толпой стоящие у трона» действительно отличались жадностью прямо необыкновенной.

А вот и еще один потомок – сын краткосрочного екатерининского фаворита Сеньки-бандуриста – С.С. Уваров. Будущий министр на ниву просвещения ступил довольно рано, женившись на дочери тогдашнего министра. Видимо, в глазах молодого красивого жениха некрасивое стародевичество невесты искупалось положением, огромным богатством и обширными связями ее отца – графа А.К. Разумовского. С.С. Уваров окажется по-настоящему просвещенным министром просвещения, но предварительно он, полиглот, знаток античной древности и образованный литератор, почти бесстыдно пройдет путем «применительно к подлости» не только в быту, но и в политике, и в службе.

Еще в конце 10-х годов он и Пушкин сидели за одним столом общества «Арзамас». К началу 30-х они стоят по разные стороны буквально во всем разделившего их общественного барьера. Главный носитель русского просвещения – глава поэтов – найдет своего гонителя, тоже главного, в главе ведомства просвещения. Конечно, дело не сводится к М. Нессельроде и С. Уварову – они просто из самых просматриваемых и характерных.

Но Пушкин не был лишь попранным рабскою пятой обломком обиженного счастьем рода и, так сказать, жертвенной овцой. Он был настоящим бойцом. И если «надменные потомки» «гнали его свободный смелый дар», то и его свободный смелый дар гнал их.

«Ненависть Пушкина, – свидетельствует князь П. Вяземский о М. Нессельроде, – к этой последней представительнице космополитического олигархического ареопага едва ли не превышала ненависти его к Булгарину. Пушкин не пропускал случая клеймить эпиграмматическими выходками и анекдотами свою надменную антагонистку, едва умевшую говорить по-русски. Женщина эта паче всего не могла простить Пушкину его эпиграммы на отца ее, графа Гурьева, бывшего министра финансов в царствование императора Александра I».

Когда в 1835 году умирал богач граф Д. Шереметев, Уваров, будучи его свойственником, самым непристойным образом посягал на наследство. Пушкин написал и опубликовал стихи «На выздоровление Лукулла». Строфа, четко обозначившая Уварова, стала оглушительной публичной пощечиной и, как выразился А.И. Тургенев, «эпиграфом всей жизни арзамасца-отступника… его бессмертным поношением». Уваров стал уже смертельным врагом поэта.

Правда, еще в 1831 году Уваров, заигрывая с Пушкиным и подыгрывая царской семье, переводил на французский язык «Клеветникам России». Но «всемирный гений» Пушкина стоял в таком же непримиримом противоречии к «патриотизму» Уварова, в каком стоял патриотизм Пушкина к космополитизму Нессельроде. Тот же А.И. Тургенев подосадовал, что поэт в своих уваровских стихах обошел любовные пристрастия героя. Между тем Пушкин не только отметил дневниковой записью: «Это большой негодяй и шарлатан. Разврат его известен», – но и указал на характер этого разврата эпиграммой: «В Академии наук заседает князь Дундук…»

Достаточно широкому кругу было известно, что заседавший в академии при президенте С. Уварове вице-президент А. Дондуков-Корсаков никогда никакими науками не занимался, кроме «науки страсти нежной», будучи любовным партнером своего начальника. Так что знаменитый лермонтовский стих не случаен, он не отвлеченная громкая фраза, не безадресное обвинение.

«Наперсники разврата»

Еще в начале 20-х годов обосновался в русской столице довольно молодой нидерландский дипломат барон Луи Борхард Беверваард Геккерн, сначала в роли поверенного в делах, а позднее и посланника. К началу 30-х барон уже прошел десятилетнюю школу светско-дипломатической жизни. Хитрый, злой и злоречивый, он не был тем не менее особо примечательной личностью. Лишь позднее, будучи направленной против великого явления, мелкая по сути злобность умелого интригана в общем восприятии бесконечно укрупнилась и демонизировалась. Но одно обстоятельство барона выделило – даже на фоне очень свободных нравов тогдашней светской жизни. «Старик барон Геккерн, – свидетельствует (не единственный!) современник, – был известен распутством, он окружал себя молодыми людьми наглого разврата».

Большинство этого окружения как раз составляли те, кого позднее стали называть сексуальным меньшинством. Кстати сказать, часто встречающееся применительно к Геккерну слово «старик» и даже «старичок» довольно условно. И хотя к моменту гибели нашего поэта ему было уже 45 лет, он намного пережил Пушкина и умер действительно стариком, почти через 50 лет. «Старым» барона Геккерна называли и в отличие от молодого барона Геккерна, каковым стал в мае 1836 года барон Дантес.

Еще в 1833 году два барона случайно встретились в Германии. В Россию бароны въехали вместе, охваченные взаимной симпатией и нежными чувствами. Позднее этот, как были уверены многие, противоестественный брак был оформлен в виде родственного союза: старый барон усыновил молодого. Недаром Пушкин в последнем оскорбительном письме «старому» Геккерну пишет: «вашего так называемого сына». А сам Дантес, сообщая в письме о своей первоначальной влюбленности в жену Пушкина, гасит вероятную ревность тогда еще даже не так называемого отца: «До свидания, дорогой мой, будь снисходителен к моей новой страсти, потому что тебя я также люблю».

Хотя и запоздало, но все же вскоре после смерти поэта П.А. Вяземский писал: «Если бы на другой стороне был только порыв страсти или хотя бы честные ухаживания, я, продолжая оплакивать Пушкина, не осудил бы и его противника. В этом отношении я не ригорист. Всякому греху – милосердие, но не всякой низости». Жуковский тогда же пишет Бенкендорфу о «ветреном и злонамеренном разврате» этой «другой стороны».

Дело и в том, что роман с какой-нибудь видной представительницей высшего света обычно входил в джентльменский набор молодого светского льва. «Роман» с первой красавицей, петербургской легендой, женой Пушкина для сухого до крайности Дантеса не был только порывом страсти, но входил в расчет на то, чтобы делать имя, привлекать взоры, оказываться в центре внимания, то есть быть составной в «ловле счастья и чинов».

Дантес, по точной характеристике Вяземского, «человек практический», приехал в Россию со скромной целью «сделать карьеру». И не нужны ему были никакие «порывы страсти». Собственно, их и не было. И не хотел он никаких авантюр. И во многом даже помимо воли он оказался в центре событий и противостояний. Как ни странно это применительно к Дантесу звучит, стал жертвой. Как отметил Вяземский, был опутан темными интригами своего «отца», в свою очередь, опутанного всей сложной системой интриг, комбинаций, противостояний, конфликтов, сложившихся в русской жизни к 30-м годам, на одной стороне которой была Россия – Пушкин, на другой… в известном смысле чуть ли не вся остальная Россия. Почему, вдруг впервые странно ощутив ответственность всех (и свою тоже) и как бы опомнившись, Баратынский буквально закричал: «Что мы сделали, россияне, и кого погребли!»

В изготовлении густого, все время помешиваемого варева, где и сплетни, и анонимки, и спровоцированные свидания, трудились опытные повара высшей квалификации. Собственно, Дантес там был всего лишь поваренком. Острых приправ и специй, конечно, не жалели. Да и кухня была обширной. Уж где Геккерны нашли поддержку, сочувствие и содействие – так это у Нессельроде. Сама Мария Дмитриевна была и агентом, и ходатаем, и доверенным, и поверенным. Если можно говорить, а это показали все дальнейшие события, об антирусской политике «австрийского министра русских иностранных дел», то ее объектом так или иначе, рано или поздно, но неизбежно должен был стать главная опора русской национальной жизни – Пушкин.

Пушкин не просил пощады у врагов. Однако пришлось испытывать, опять-таки говоря стихом, не только «ложь врагов», но и «клевету друзей». Не расчет ли тонких психологов проявился в том, что известную анонимку разослали совсем не врагам, а друзьям?

«Я, – скажет Александр Карамзин о Дантесе, – краснею теперь от того, что был с ним в дружбе… Я поверил… всему тому, одним словом, что было наиболее нелепым, а не тому, что было в действительности».

То, что «было в действительности», по сути, знал только один человек. Правда, он был гением, а…

«Это мерзость против жены моей»

«Поведение вашего сына было мне известно уже давно и не могло быть для меня безразличным, – писал Пушкин в последнем письме Геккерну, – я довольствовался ролью наблюдателя, готовый вмешаться, когда сочту это своевременным. Случай, который во всякое другое время был бы мне крайне неприятен, весьма кстати вывел меня из затруднения, я получил анонимные письма».

«Доверие Пушкина к жене, – сообщает Д.Ф. Фикельмон, – было безгранично». То, что Наталья Николаевна вполне оправдывала это доверие, никогда не вызывало сомнения ни у кого из ближайшего окружения. Княгиня В.Ф. Вяземская готова была даже в том «отдать голову на отсечение». Потому-то никакой особой роковой роли анонимные письма не сыграли. И, пожалуй, в отличие от остальных адресатов ни в какой шок они Пушкина не повергли. В.А. Соллогуб передает (а это единственное свидетельство, касающееся того дня) слова Пушкина: «Это мерзость против жены моей. Впрочем, понимаете, что безыменным письмом я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя – ангел, никакое подозрение коснуться ее не может»…

Дело в том, что и поведение Дантеса было до поры до времени пристойным. В неотправленном ноябрьском письме Пушкин писал: «Так как оно не выходило из границ светских приличий и так как я притом знаю, насколько в этом отношении моя жена заслуживает мое доверие и мое уважение, я довольствовался ролью наблюдателя с тем, чтобы вмешаться, когда сочту это своевременным».

Ноябрьский вызов, посланный Дантесу, был безошибочным ходом.

Своевременность мер определялась тем, что Дантес под руководством «отца» все больше наглел. Впрочем, роль Геккерна с самого начала была ясна Пушкину: «…всем поведением этого юнца руководили вы. Это вы диктовали ему пошлости, которые он отпускал, и нелепости, которые он осмеливался писать».

Для баронов это была трагедия: с «ловлей счастья и чинов» все было бы кончено. Геккерн, по его же словам, увидел «все здание своих надежд разрушенным до основания». У Пушкина выпросили, вымолили суточной, а затем двухнедельной отсрочки. Два любвеобильных барона судорожно искали выход. Попытка Дантеса «подбиться» к М. Барятинской успеха не имела.

И тогда-то возник план: брак с Екатериной Гончаровой. «В этот промежуток времени, – не без издевки объяснился с Бенкендорфом Пушкин, – г-н Дантес влюбился в мою свояченицу, мадемуазель Гончарову, и сделал ей предложение». В течение двух недель Пушкин, как на корде, время от времени пощелкивая бичом, гонял плутоватых баронов (ведь могли вывернуться, надуть) и, лишь когда вопрос был решен бесповоротно и Дантес отправился на заклание, взял вызов обратно.

С Дантесом было покончено, и о его предстоящем браке с Екатериной Гончаровой поэт сообщает отцу вполне снисходительно: «Это очень красивый и добрый малый, он в большой моде и 4 годами моложе своей нареченной».

Не то с Геккерном. Известны слова Пушкина: «С сыном покончено. Вы мне теперь старичка подавайте». И еще – «дуэли мне уже недостаточно…» Требовалось публичное разоблачение мерзавца и тех, кто был с ним (в сущности – минус Дантес). Все это хорошо известно. И все же хочется отметить одно обстоятельство. Это – стремление Пушкина обратиться к обществу.

Но для этого нужно, так сказать, наличие общества. Ведь осенью того же 1836 года в письме к Чаадаеву Пушкин писал: «Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь – грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству поистине могут привести в отчаяние».

Это не просто публицистический пассаж, это лично и о себе – той осенью 1836 года. Позднее Щедрин скажет, что в Петербурге нет нравов, а есть отсутствие нравов. Пушкин пытался обратиться к нравам, а Геккерн и К° рассчитывали на их отсутствие. И в этом-то преуспели. Начался новый этап травли и поэта, и его жены. Отсутствие нравов продемонстрировали и друзья, и враги. Уваровы, но и Карамзины. Нессельроде, но и Вяземские. Действительно, «восстал он против мнений света один, как прежде…»

Усугубил дело царь. Невольно, конечно. И, желая спасти «умнейшего человека» России – это царь понимал, как точно сказал А. Мицкевич, «с редким проницанием», – взял слово у Пушкина «не доводить дело до дуэли». Пушкин дал его, и впрямь не желая до нее доводить («дуэли мне недостаточно»). В частности, и потому, что дуэль виделась ему очень слабой мерой пресечения и наказания. Вероятно, через Екатерину Николаевну прознавши дело с невозможностью дуэли (слово царю), бароны распоясались совсем: безнаказанность тешила.

И тогда Пушкин отправляет такое письмо, которое требовало только вызова. Письмо старшему Геккерну. Но этот поединок был резко отличен от всех других пушкинских поединков. В возможном тогда же поединке с князем Репниным (такой назревал) он готов был защищать только свою личную честь. В предполагавшейся чуть ранее дуэли с Соллогубом (она отменилась – Соллогуб извинился) он готов был защищать честь жены.

На поединок с Геккерном он выходил за честь страны как ее главный представитель. Если угодно, помимо света и через его голову.

Его волновало, что думает обо всем этом страна. Позднее Вяземский рассказывал, что в разговоре с Вревской, «должно быть, он расспрашивал, что говорят в провинции об его истории, и, верно, вести были для него неблагоприятные». Пушкин уже написал: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой». И, конечно, такой слух не мог быть запятнан никакими слухами.

Совсем незадолго до последней дуэли Пушкин сказал С.Н. Карамзиной: «Мне нужно, чтобы моя репутация и моя честь были неприкосновенны во всех углах России, где мое имя известно».

Он не хотел дуэли. Дуэль спровоцировали, в свою очередь, страшно боявшиеся и не хотевшие ее Геккерны, а подтолкнула к ней вся наша общественная жизнь.

Только после того, как в поединке Пушкин увидел последний и единственный выход, он через него и пошел. Беспокойство и тревога появлялись только тогда, когда возникала угроза, что дуэль сорвется.

Дуэль была не совсем дуэлью равных. На место, на котором должен был бы стоять Геккерн-старший, был подставлен Геккерн-Дантес – не трус, но никудышный офицер-разгильдяй (44 взыскания за три года), впервые оказавшийся у барьера. Может быть, потому и сорвавшийся на первый и не совсем по правилам выстрел. С другой стороны стоял опытный, ледяного спокойствия боец, прекрасный фехтовальщик, отличный стрелок, дожидавшийся первого нервного выстрела противника и получавший уже верный стопроцентный свой. Даже, как оказалось, смертельно раненный Пушкин стрелял точно.

Бог рассудил иначе…