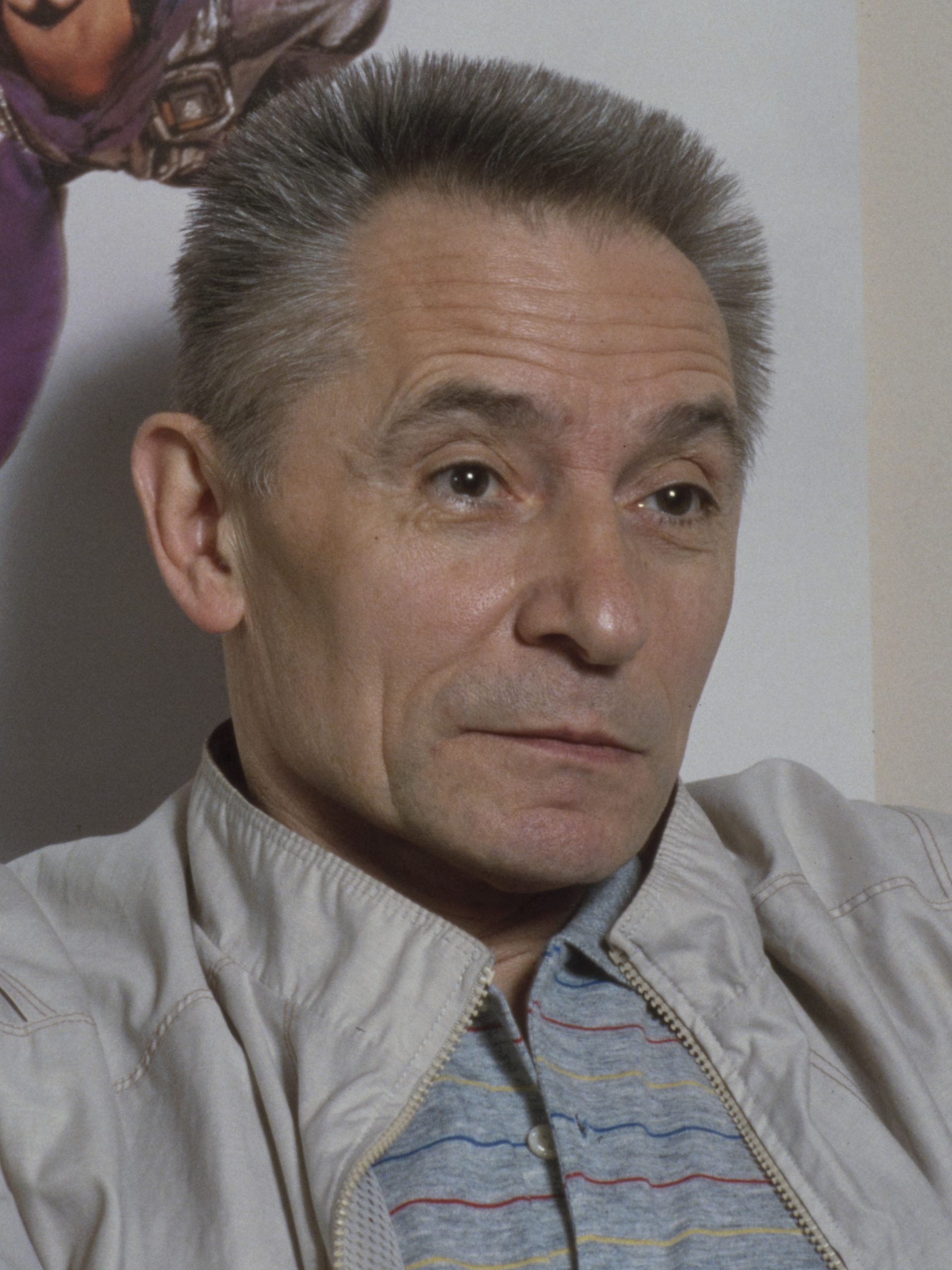

Памяти Юрия Григоровича

Сергей Макин

Великий балетмейстер застал сталинскую эпоху, жил и творил в периоды хрущевской оттепели, брежневского застоя, горбачевской перестройки, ельцинских лихих 90-х. Все эти времена он отразил в своем творчестве.

Юрий Николаевич Григорович начинал в Ленинграде как танцовщик Кировского театра, где выступал с 1947 года. Там же он родился как балетмейстер. Первой ласточкой стал детский балет «Аистенок» композитора Дмитрия Клебанова, поставленный молодым хореографом во Дворце культуры имени Горького. В 1957-м Григорович вместе с балериной Аллой Шелест предложил Кировскому театру свой ранний шедевр – «Каменный цветок» на музыку Сергея Прокофьева.

В книге Наталии Зозулиной «Алла Осипенко» (Москва, 1987) рассказывается о первой исполнительнице партии Хозяйки Медной горы: «В идеальных очертаниях фигуры Осипенко любые изломы линий, непредвиденные ракурсы танцевальных поз обретали красоту и оправдание… Задуманный Григоровичем в графической манере танец Хозяйки Медной горы представал в спектакле фантастической каллиграфией, ибо была исполнительница, послушная заклинанию поэта: “Кружевом, камень, будь и паутиной станьˮ».

С этого балета началось сотрудничество балетмейстера с его любимым театральным художником – Симоном Вирсаладзе.

Четырьмя годами позже в главном музыкальном театре Северной столицы прошла премьера «Легенды о любви» Арифа Меликова. Центральный образ балета – царица Мехменэ Бану, однако важную роль играет и ее сестра Ширин.

В своей книге о балете «Дивертисмент», впервые изданной 1981 году, театральный критик Вадим Гаевский раскрывает любимую тему Григоровича: «Второй план “Легендыˮ, “Лебединого озераˮ, “Спартакаˮ – крушение сказочных царств и реальной империи – деспотического Древнего Рима. “Легенда о любвиˮ, “Спартакˮ, “Иван Грозныйˮ – три главных произведения балетмейстера, в которых с несвойственной балетному театру жесткой определенностью прорисован государственный силуэт».

О молодом хореографе заговорили. В 1964 году 37-летнего Юрия приглашают в Большой театр – и сразу на должность главного балетмейстера.

Триумф и предвидение

Сначала Григорович перенес в Большой театр ленинградскую «Легенду о любви». В 1968 году состоялась премьера балета «Спартак» на музыку Арама Хачатуряна. И это был триумф. Спектакль приняли на «ура», он стал шедевром хореографии, важным этапом в развитии философии балета – и политическим пророчеством.

«Спартак» – самый советский балет, хотя действие его происходит в Древнем Риме. Созданный вскоре после 50-летия Октябрьской революции, спектакль показал процессы, которые в итоге привели к гибели Советского Союза. Уже тогда в стране намечалось стремление к обогащению любой ценой, начался упадок нравственности.

Вадим Гаевский с полным основанием считает, что балетмейстер продолжил в «Спартаке» свою любимую тему: «В “Легенде” Григорович нашел себя. С тех пор он художник государственной темы. Его волнует не упадок культуры, эстетический или этический декаданс (тема Фокина, а в наши дни – Лукино Висконти): для балетов Григоровича декаданс – слишком нежное слово. Отрицательный персонаж Григоровича – не декадент, но дикарь или же дичающий на глазах деспот. Григорович демонстрирует упадок империи, одичание великого царства. Его Рим в “Спартаке” – это не Рим в постановке Леонида Якобсона, отталкивавший и притягивавший падением нравов, полный изысканной чувственности и нерастраченных жизненных сил… Рим Григоровича – город без гордых патрициев и без обольстительных гетер. Разве этот Красс – патриций? Усмиритель-жандарм, жестокостью и доносами выдвинувшийся из рядовых легионеров… И разве эта Эгина – гетера? Гетеру нам показала несравненная Алла Шелест в якобсоновской версии “Спартака”».

Еще в 1968-м, после премьеры, в обществе проявились симпатии не к вождю восставших рабов, распятому в финале подобного Христу, а к его противнику, что можно было объяснить мастерским исполнением партии римского полководца Марисом Лиепой. А когда со второй половины 1980-х в стране начали пропагандировать культ материальных благ и сексапильности, Красс и Эгина стали героями времени.

Грозный и несчастный

Тему «Государство и личность» хореограф продолжил в самом трагическом своем балете «Иван Грозный» на музыку Сергея Прокофьева, поставленном в 1975 году.

Гаевский пишет: «Героя “Ивана Грозногоˮ, самого “московскогоˮ балета Григоровича, разрушает свобода эмоций, несдержанные страсти, неуправляемый гнев. <…> Тяжело ступающий и дико глядящий царь с первых шагов задан как персонаж демонический, необъяснимый. Умом его не понять, да и не в уме его сила. В отличие от реального Ивана, блистательного политика и дипломата (во всяком случае в ранний период правления), балетный Иван скуден умом (что особенно хорошо получается у первого из двух исполнителей – Ю. Владимирова; В. Васильев выглядит намного интеллигентнее). Зато он велик душой – это чистая, незамутненная душевность… В балете убежденно доказывается, что страшная месть Ивана – именно подвиг, подвиг любви, такой же прекрасный, как панихида по погибшей Анастасии. Но именно в этой сцене “душевный реализм” Григоровича одерживает впечатляющую победу, а его традиционализм дает высокий художественный результат… Иван принадлежит к типу несчастных героев Григоровича, несчастных в прямом и философском смысле слова. Они дарят славу, но счастье они не дают. А радость они отнимают».

Гений и злодейство – две вещи совместимые

В 1969-м, сразу после «Спартака», балетмейстер поставил на сцене Большого театра обновленное «Лебединое озеро» П. И. Чайковского. Изначально антагониста принца звали Ротбарт. Юрий Григорович лишил главного отрицательного героя имени, у него он просто Злой гений. Зато хореограф подарил ему богатую танцевальную партию, сопоставимую с партией принца. Григорович заочно спорит с Пушкиным, с идеей «Гений и злодейство – две вещи несовместные», высказанной в «Моцарте и Сальери».

На протяжении десятилетий Зигфрид приходил на озеро с арбалетом, чтобы охотиться на лебедей. У Григоровича его ведет к озеру колдовство Злого гения. Он ставит эксперимент над принцем, а в его лице – над человечеством: способно ли оно к настоящей любви? На балу Злой гений вместе с Одиллией творит обряд черной магии, гипнотизируя главного героя. Кажется, принц обречен. Кто или что может его спасти?

Одетта в этой постановке – не заколдованная принцесса, а богиня красоты и любви. В финале она спасает принца, заслоняя его от Злого гения. Идея «Лебединого озера» в версии Юрия Григоровича 1969 года – человека должна полюбить и защитить высшая сила: любовь небесная.

Именно версию Григоровича показывали 19 августа 1991 года по телевидению. «Лебединое озеро» могло стать тогда бессловесным призывом хранить верность идеалам добра и красоты. Могло, но не стало: значительная часть населения уже потянулась к псевдокрасивой жизни и сомнительным шедеврам.

В том фильме-спектакле партию Одетты-Одиллии исполняла Наталия Бессмертнова, жена Юрия Николаевича.

Конец века

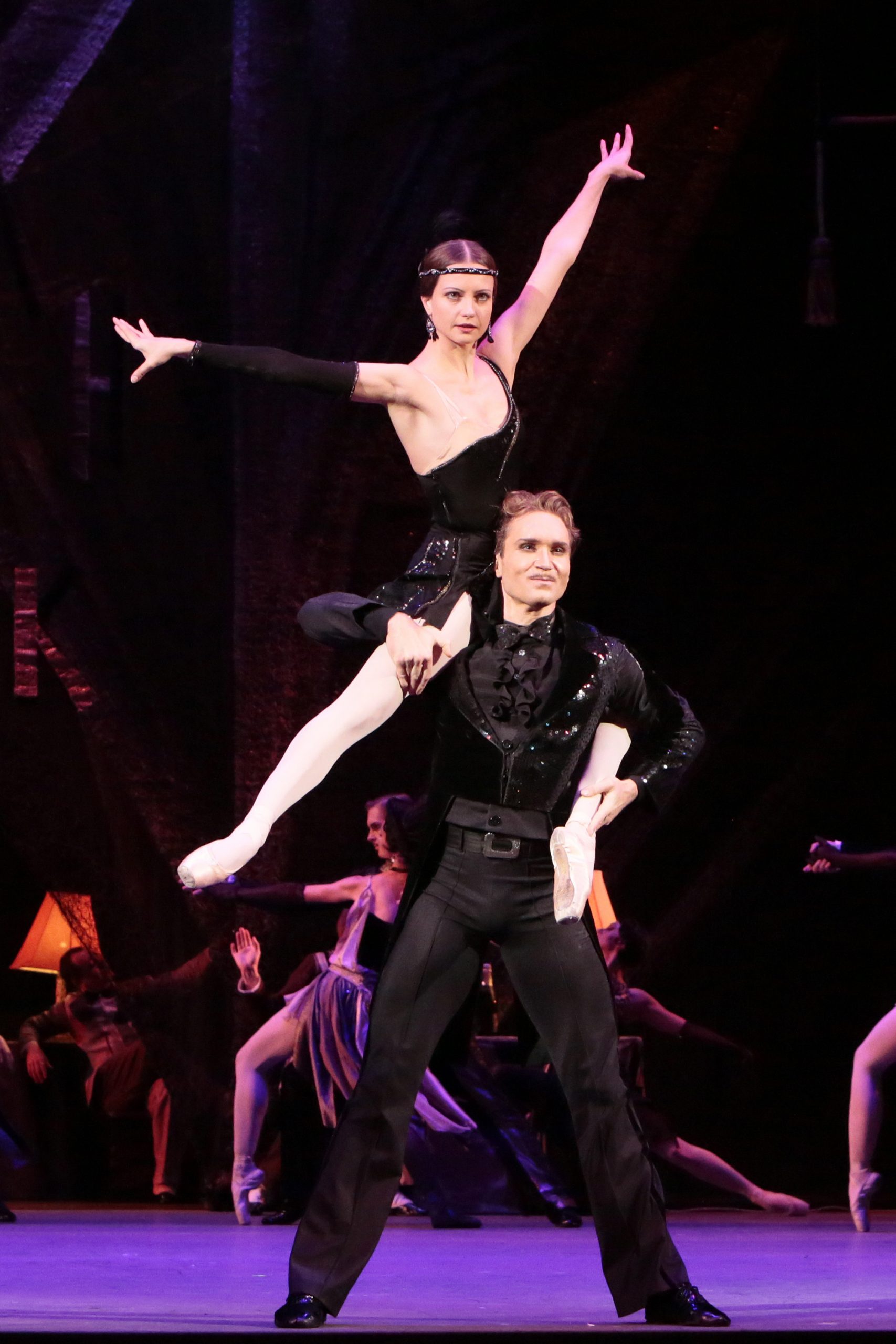

В 1982-м состоялась премьера последнего балета маэстро: им стал «Золотой век» на музыку Дмитрия Шостаковича. В сущности, это упрощенное «Лебединое озеро», перенесенное в эпоху НЭПа. Принца Зигфрида сменил пролетарий Борис, вместо Злого гения появился злой талант – бандит Яшка; озеро сменилось морем. Положительная Рита – видоизмененная Одетта, отрицательная Люська – сниженный аналог Одиллии. Большинство зрителей отдали предпочтение темной бандитской компании, и в этом виделся знак беды.

В 1990-х эта беда обрушились и на Юрия Григоровича. Страна хотела перемен: каких угодно, лишь бы они произошли – везде и во всем. В том числе в Большом театре. Те самые артисты, которые обрели имя и всемирную славу благодаря балетам Григоровича, выступили против него.

Вадим Гаевский объясняет ситуацию: «В труппе артистов возникли тяготения в сторону более актуальных хореографических идей, более нового танцевального языка. В творчестве Григоровича, наоборот, – постепенно пропадал интерес к новаторству как таковому. Самобытность ему представлялась дороже, нежели общепринятый “современный стильˮ; независимость он искал, комбинируя принципы нового и очень старого театра».

Век Григоровича клонился к закату. Не жизнь балетмейстера подошла к концу, заканчивалась его эпоха.

Великого хореографа принялись травить в российской прессе, это подтверждает Виталий Вульф в своей программе «Мой серебряный шар»: «Нашлись критикессы, написавшие пасквиль на “Легендуˮ, а это абсолютный шедевр, гениальный балет, имеющий фантастический успех у публики».

В 1995 году Юрия Григоровича выжили из Большого театра. Напрашивается параллель с Мариусом Петипа, которому всячески мешал в начале XX века директор императорских театров Владимир Теляковский, считавший, что великий француз тормозит развитие русского балета.

Но Григоровича трудно было сломить. По натуре боец и, что еще важнее, великий труженик, Юрий Николаевич едет в Краснодар, создает на основе местной труппы собственный театр балета и ставит там все спектакли своего репертуара.

Постепенно руководство Большого театра осознает свою ошибку. В 2001 году Григорович возвращается в Большой театр, хоть и не на должность главного балетмейстера. Он ставит вторую редакцию «Лебединого озера». Финал на этот раз трагический. Принц раскаивается, жаждет исправить свою ошибку. Но инерция зла сильна. Закрыть своей грудью амбразуру или человека, как это сделала Одетта в «Лебедином озере» 1969 года, – советская модель поведения. В новой версии Злой гений действует в духе «лихих 90-х»: он умерщвляет Одетту. Принц остается в живых, однако смертельно ранена его душа.

Идея «Лебединого озера» в постсоветской версии Юрия Григоровича – несостоятельность человека, гибель любви. Это было предчувствием смерти любимой жены и музы: Наталия Бессмертнова умерла в 2008 году.

«Я должен быть жесток, чтоб добрым быть»

На премьере «Спартака» Арам Хачатурян подарил балетмейстеру программку со своим автографом: «Гениальному хореографу, выдающемуся артисту с плохим характером». Григорович отстаивал свое видение будущего балета, позволяя себе менять порядок номеров в партитуре. «Быть добреньким и прощать всем все – это же гибель для искусства», – считал Юрий Николаевич.

I must be cruel only to be kind. Эти слова шекспировского Гамлета переводили на русский язык по-разному: «Из жалости я должен быть жесток» (Михаил Лозинский); «Из жалости я должен быть суровым» (Борис Пастернак); «Я должен быть жесток, чтоб добрым быть» (Анна Радлова). И это было кредо Григоровича. Когда его спросили, можно ли танцевать в 50 лет (относительно возраста есть разные варианты), балетмейстер ответил: «Танцевать можно, смотреть нельзя».

Балет – вообще жестокое искусство. Мало иметь желание танцевать, нужны данные и нужна молодость.

Виталий Вульф свидетельствовал: «Марис Лиепа сыграл свою великую роль Красса в балете “Спартакˮ, и Наталия Бессмертнова станцевала свои абсолютные шедевры – Анастасию в “Иване Грозномˮ и Ширин в “Легенде о любвиˮ, и Юрий Владимиров проявил себя как большой художник в “Иване Грозномˮ. И все это создал Григорович силой своего великого дара… Юрий Николаевич бывает мрачным, нелюдимым, говорят, что был сильно подвержен влиянию тех, кто находился рядом, но озлобленным я его никогда не видел. Взрывчатым видел, злым – нет».

Май 2025 года оказался печальным для балета. 12 числа ушла из жизни Алла Осипенко – первая и, по мнению многих, лучшая Хозяйка Медной горы в «Каменном цветке» Григоровича. 19 мая покинули этот мир сам великий балетмейстер и Юрий Владимиров – первый и, как считают, лучший Иван Грозный.

Кто сможет сегодня с такой же мощью и гениальностью отразить процессы, происходящие в душе России, как это сделал Юрий Григорович?