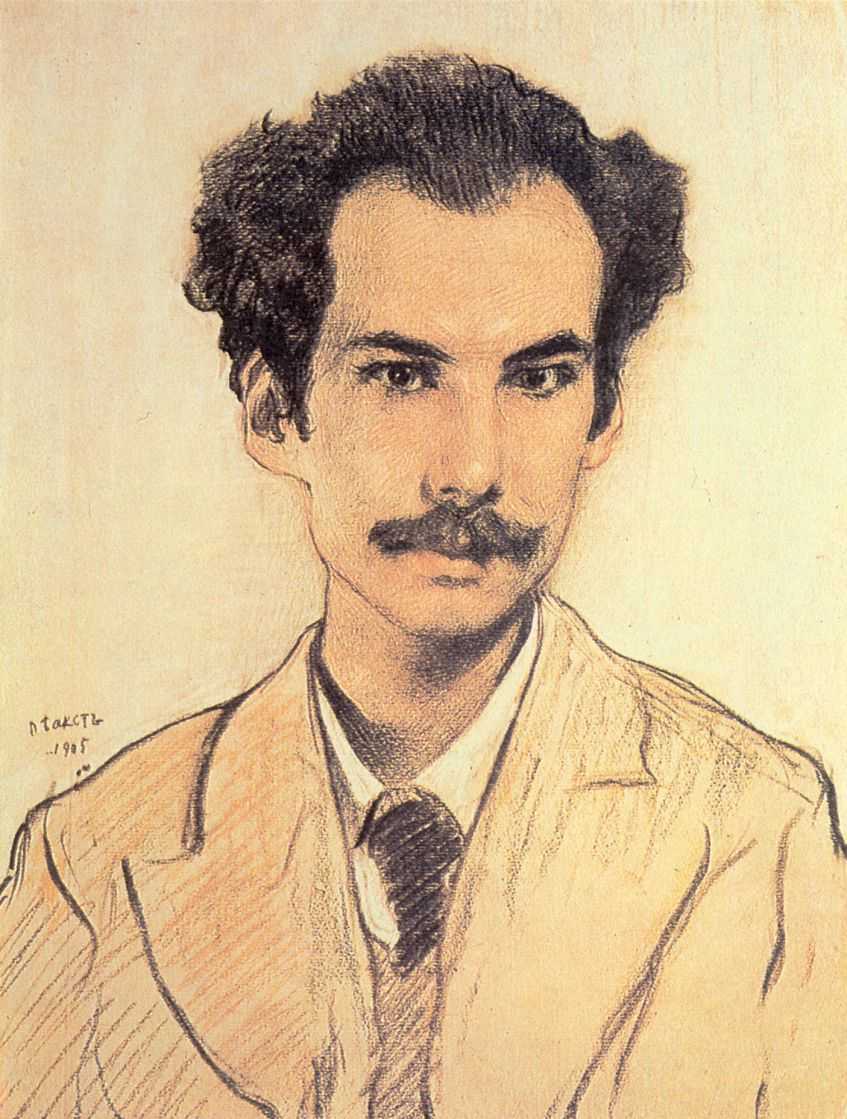

14 (26 октября) 1880 года родился Андрей Белый, один из главных идеологов русского символизма

Карина Энфенджян

Андрей Белый… Один из самых загадочных и противоречивых представителей Серебряного века. Его подлинное имя – Борис Николаевич Бугаев, но уже с юности он выбрал для себя псевдоним: Андрей – в честь апостола Андрея Первозванного, Белый – как символ чистоты, отрешенности от мирского и причастности к божественному миру.

Детство будущего идеолога русского символизма нельзя назвать безоблачным. В автобиографической трилогии «На рубеже двух столетий» (1930) он пишет: «В семье нашей сочетались два начала: сухая, непреклонная логика отца и музыкально-поэтическое настроение матери. Это сочетание и определило трагедию моей жизни».

Его отец Николай Васильевич Бугаев, известный математик, профессор Московского университета и основатель Московской математической школы, предвосхитил многие идеи Константина Циолковского. Не был Николай Васильевич чужд и философии: ему принадлежит авторство ряда серьезных работ на тему «математика и научно-философское миросозерцание».

Мать Александра Дмитриевна Бугаева (урожденная Егорова) происходила из разорившейся купеческой семьи, вышла замуж не по любви и, будучи натурой романтической, всеми силами пыталась бороться с рационализмом мужа, который был к тому же на 20 лет ее старше.

Андрей Белый боялся отца и втайне его ненавидел. Недаром в некоторых его произведениях присутствует тема отцеубийства.

Учеба в Московском университете (факультет естественных наук, затем – философии) дала ему прочный фундамент знаний.

В 1903 году Андрей Белый сблизился с кружком петербургских символистов, возглавляемых Дмитрием Мережковским и Зинаидой Гиппиус, познакомился с Константином Бальмонтом, стал сотрудничать с журналом «Весы». Его кумиры – Ницше, Шопенгауэр, Достоевский, Вл. Соловьев.

Белый стремится создать собственную теорию символизма как особого мироощущения. В своей книге «Символизм как миропонимание» (1910) Белый пишет: «Единство психических деятельностей – чувствования, воления, мышления – должно содержаться в живом образе-модели, который и есть творческий символ. Потому-то художественный символ, выражая идею, не исчерпывается ею; выражая чувство, все же не сводим к эмоции; возбуждая волю, все же не разложим на нормы императива. Живой символ искусства, пронесенный историей сквозь века, преломляет в себе многообразные чувствования, многообразные идеи».

Белый был не только поэтом и прозаиком, но и философом, теоретиком литературы, мыслителем, для которого слово стало способом проникновения в самые глубины человеческой души. Его творчество по праву считается важнейшей вехой в развитии русской и мировой модернистской литературы. И даже в рамках символизма Белый был фигурой уникальной: его поэтика строилась на ритмах, близких к музыкальным, на особой «звучащей прозе», где слова создавали не столько сюжет, сколько мелодию.

Золотея, эфир просветится

и в восторге сгорит.

А над морем садится

ускользающий солнечный щит.

И на море от солнца

золотые дрожат языки.

Всюду отблеск червонца

среди всплесков тоски.

Встали груди утесов

средь трепещущей солнечной ткани.

Солнце село. Рыданий

полон крик альбатросов:

«Дети солнца, вновь холод бесстрастья!

Закатилось оно –

золотое, старинное счастье –

золотое руно!»

Нет сиянья червонца.

Меркнут светочи дня.

Но везде вместо солнца

ослепительный пурпур огня.

Его стихи поражали странной, почти мистической энергией, а проза – прежде всего роман «Петербург» – стала вершиной модернистского эксперимента в России. Владимир Набоков называл «Петербург» одним из величайших романов XX века наряду с «Улиссом» Джеймса Джойса и «Процессом» Франца Кафки.

Написанный в 1910-е годы и переработанный автором в 1922 году, роман Андрея Белого стал попыткой осмыслить судьбу России на переломе эпох.

«Петербург» трудно отнести к привычным жанрам. В нем есть элементы политического романа, сатиры, философской притчи и лирической поэмы. На первый план выходит образ Петербурга – не просто города, а метафизического пространства, где переплетаются история, политика и миф. Улицы, дома, площади превращаются в символы, оживают, приобретают собственную волю. Город дышит, давит, угрожает, становится полноправным персонажем, а иногда и главным героем.

Сюжет романа внешне прост: молодой революционер получает задание убить своего отца, влиятельного сенатора. Но у Белого это не просто драма частной жизни. Конфликт отца и сына превращается в аллегорию столкновения старого и нового, власти и бунта, империи и хаоса. Бомба, которую сын должен пронести, становится образом неотвратимой катастрофы, которая грядет не только для семьи, но и для всей страны.

Интересен стиль романа. Белый сознательно разрушает привычные законы прозы: его фразы дробятся, становятся ритмическими ударами, приближаются к поэзии и музыке. Он создает «звучащую прозу», где повтор, аллитерации, ритмические построения работают так же, как в симфонии. Благодаря этому текст превращается не только в рассказ о событиях, но и в поток звуковых образов. Сложность, насыщенность символами, музыкальная энергия заставляют читателя не только следить за сюжетом, но и вслушиваться в каждое слово.

«Петербург» называют романом-предчувствием. То, что писатель уловил атмосферу надвигающейся катастрофы еще до 1917 года, делает роман пророческим. Его герои мечутся между долгом и страстью, верой и сомнением, и в их трагических поисках угадывается судьба целого поколения, а город предстает как живой организм, как метафора судьбы самой России.

Жизнь писателя была отмечена не только творческими успехами, но и драмами. Его отношения с Блоком, Анной Ахматовой, другими современниками складывались сложно и нередко конфликтно. При этом личность Андрея Белого производила сильное впечатление на всех, кто с ним общался. Современники вспоминали его как блестящего оратора, импровизатора и человека, соединявшего глубокий ум с нервной, почти экстатической натурой.

Владислав Ходасевич писал: «Им восхищались. В его присутствии все словно мгновенно менялось, смещалось или озарялось его светом. И он в самом деле был светел. Кажется, все, даже те, кто ему завидовал, были немножко в него влюблены».

Сложными были взаимоотношениях с Блоком. Нина Берберова так описывает состояние Белого, отчаянно влюбленного в жену Блока – Любовь Менделееву: «Бесконечная, запутанная череда ссор и примирений между Блоком и Белым. Встречи – почти всегда по настоянию Белого – были тягостными. Блок вполне владел собой: холодный, вежливый, никогда не пытаясь уязвить, он слегка высокомерным тоном говорит любезности. Белый – нервный, задыхающийся, пылавший то любовью, то ненавистью, – вызывает его на дуэль, затем требует объяснений, чтобы простить или получить прощение. Он осознает свою полную ненужность в жизни Блока и временами становится совершенно несносным, навязывая свое присутствие».

После революции 1917 года Белый продолжал жить в России, пытаясь найти свое место в новой действительности, что давалось нелегко. Он все больше обращался к мемуаристике. Его трилогия («На рубеже двух столетий», «Начало века», «Между двух революций») стала ярким отражением русской интеллектуальной жизни начала XX века.

Свой жизненный путь Андрей Белый завершил 8 января 1934 года, не сумев оправиться после полученного в Коктебеле сильнейшего солнечного удара.

Удивительно то, что свою судьбу он предсказал еще в 1907 году в стихотворении «Друзьям». Поэтам дано предвидеть будущее…

Золотому блеску верил,

А умер от солнечных стрел.

Думой века измерил,

А жизнь прожить не сумел.

Не смейтесь над мертвым поэтом:

Снесите ему цветок.

На кресте и зимой и летом

Мой фарфоровый бьется венок.

Цветы на нем побиты.

Образок полинял.

Тяжелые плиты.

Жду, чтоб их кто-нибудь снял.

Любил только звон колокольный

И закат.

Отчего мне так больно, больно!

Я не виноват.

Пожалейте, придите;

Навстречу венком метнусь.

О, любите меня, полюбите —

Я, быть может, не умер, быть может,

проснусь –

Вернусь!