Стратегические решения советских генералов, разгромивших самую мощную армию в мире за четыре года, обеспечили победу и над Квантунской армией, но всего за полторы недели

Вячеслав Катамидзе

По подсчетам специалистов по истории Второй мировой войны, к 80-летию исторической победы союзников над Германией и ее сателлитами в ведущих средствах массовой информации 20 крупнейших стран мира появилось более 12 тысяч статей, посвященных последнему периоду войны и ее итогам. И в каждой из них детально обсуждались события завершающего периода войны, включая капитуляцию Японии.

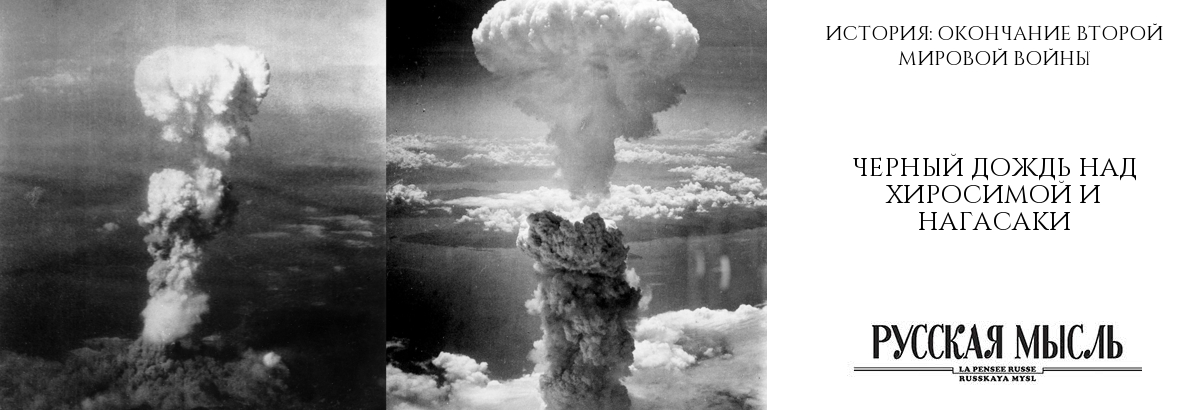

Относительно самой капитуляции мнения авторов всех этих статей разделились на три группы: авторы первой группы считают, что ядерные удары ВВС США по городам Хиросима и Нагасаки решили судьбу империалистической Японии: дальнейшее сопротивление было просто бесполезным.

Вторую группу составляют в основном русские и китайские историки, которые считают мощным завершающим аккордом Второй мировой войны разгром японской 850-тысячной Квантунской армии советскими войсками, в результате чего был практически уничтожен стратегический резерв японских вооруженных сил и японские острова лишились эффективной береговой защиты.

Наиболее многочисленную группу историков составляют те, кто, учитывая оба изложенных фактора, приходят к выводу, что Япония с самого начала не имела никаких шансов на успех в этой войне, потому что ее важнейшим противником стали США, обладавшие на тот момент гигантским военно-промышленным потенциалом, огромным авианосным флотом и судостроительными возможностями, с которыми не могли сравниться все страны Азии.

Прежде чем начать повествование о том, как США после Перл-Харбора, а советские войска после вступления в войну против Японии в 1945 году противоборствовали с японской военной машиной, скажем несколько слов о том, что из себя представляла в то время Страна восходящего солнца.

В Японии существовал режим, получивший название «японского милитаризма». Его идеологической основой являлись все возрастающая роль военных в жизни общества и поклонение военной силе. По сути, военные стали особым привилегированным классом в стране уже в конце XIX века, а с начала ХХ-го и до самого окончания Второй мировой войны этот класс доминировал в общественно-политической жизни, определяя главные направления развития не только вооруженных сил, но и японского общества в целом.

При этом японский милитаризм был особого рода. То была смесь политики японо-центричного развития во всей Юго-Восточной Азии и возвеличивания боевого духа японского народа с основными требованиями самурайского кода. Читатель легко догадается: то был агрессивный шовинизм. Соответственно историки считают, что внешняя политика японского государства была околофашистской.

К этому надо добавить, что с последней четверти XIX века все больше возрастала роль синтоистского духовенства. Синтоизм, или «путь богов», – это традиционная японская религия, корни которой уходят в древние анимистические верования японцев, основанные на почитании множества божеств, называемых «ками», а также духов природы. Синтоизм был провозглашен государственным культом, обязательным для всех японцев, и главным объектом культа был император.

Если учесть, что синтоизм был связан и даже в какой-то степени переплетен с культурой морально-этического кодекса самураев «бусидо», где дисциплинированность и подчинение начальству считались благом, неудивительно, что этот сплав воззрений вылился в итоге в идейно-политическую концепцию, которую ни один японец не мог оспаривать: японская нация и ее культура уникальны, Япония стоит намного выше, чем страны, не достигшие такого уровня развития. Следовательно, Япония имеет право владычествовать – и не только в своем регионе!

Историки отмечают, что японский милитаризм не сформировался в результате государственного переворота и не сопровождался существенной перестройкой государственного аппарата; он стал следствием эволюции политической культуры страны. Но нет сомнений в том, что его усиление происходило особенно быстро в 1920–1930-е годы под влиянием националистической и фашистской идеологии европейских стран, прежде всего Германии и Италии…

Опыт боевых действий на Тихоокеанском театре уже с первого дня показал, что, несмотря на тяжелейшие потери, понесенные флотом США в ходе атаки японских сил на Перл-Харбор, военно-технические средства американцев, судя по всему, были лучше, чем японские.

Тихий океан считался американцами зоной не только стратегических, но и государственных интересов, и в этом плане борьба с Японией была в ходе всей Второй мировой войны приоритетным направлением в военно-политических акциях Соединенных Штатов.

На то чтобы подвести милитаристскую Японию к окончательному поражению, были направлены усилия США на протяжении всех лет войны на Тихом океане. И понятно, почему. Япония была их единственным соперником во всем Тихоокеанском бассейне, и к тому же самым опасным, потому что имела опыт вооруженной борьбы в Китае, Корее и в других странах Юго-Восточной Азии.

Если оценивать шансы Японии на победу в этом единоборстве, то их у Японии не было даже после Перл-Харбора. Военно-морские силы США могли действовать вблизи и вокруг японских островов, нарушать японские морские коммуникации и наносить удары по тихоокеанским островам, на которых находились японские базы и гарнизоны; что же касается континентальной части США, то после Перл-Харбора она стала практически недостижима для японских ВМС и ВВС.

Но у трагедии Перл-Харбора была и другая сторона: она вызвала в США мощную волну патриотизма, ненависть к коварному, вероломному врагу. В стане гитлеровских союзников пожимали плечами: там считали, что потери американского флота не так уж и велики. Японцы потопили пять линкоров из семнадцати (три потом удалось вернуть в строй), а всего было потоплено или повреждено 18 из 90 судов, стоявших в гавани. Погибло 2402 офицера и матроса флота, была уничтожена почти вся авиация военной базы, все ангары и склады оружия и топлива.

Впрочем, американцы быстро компенсировали потери во флоте. Уже к середине Второй мировой войны Соединенные Штаты обладали таким судостроительным потенциалом, что были способны спускать на воду по два и даже три военных корабля основных классов, от авианосцев до подводных лодок, каждый день!

Получается, что японцы своим ударом в «Жемчужной бухте» обеспечили рождение военно-морской супердержавы, обладающей беспримерной боевой мощью. Эти корабли, возможно, далеко не сразу вступили в сражения с японскими ВМС, но Японией война уже была в принципе проиграна. К исходу 1942 года это было ясно всему миру.

Общее соотношение сил ВВС и ВМС США и Японии все увеличивалось в пользу американцев: если к началу 1942 года оно колебалось в пропорции от 1:4 до 1:5, то в последний период войны достигло 1:11!

В 1944 году американцы выбили японские войска из Филиппин. Это означало, что Япония осталась без поставок нефти и, следовательно, уже этим была обречена на тяжкое поражение.

Города Японии с каждым днем становились все более обширными пепелищами: Токио, Осака, Нагоя и Кобе были практически сметены с лица земли. Самой страшной была бомбардировка Токио, совершенная в ночь с 9 на 10 марта 1945 года. Более 300 самолетов Б-29 сбросили на Токио 1700 зажигательных бомб. Огнем было охвачено свыше 40 квадратных километров города, погибло более 100 тысяч человек.

Потери в вооруженных силах Японии к 1945 году были примерно в десять раз выше, чем у их противников. К этому времени Япония потеряла в вооруженной борьбе около двух миллионов своих военнослужащих на море и на суше, и потери продолжали расти.

Не менее сложной для Японии была обстановка в Маньчжурии, где на разгром японской Квантунской армии выдвигались советские дивизии.

До войны с фашистской Германией, в апреле1941 года, был заключен советско-японский пакт о нейтралитете, который несколько снизил напряженность в отношениях между Японией и СССР, существовавшую со времен Русско-японской войны 1904–1905 годов и японской интервенции на Дальнем Востоке во времена Гражданской войны.

Одновременно с подготовкой удара по англо-американским войскам на Тихом океане, японское командование разрабатывало план боевых действий и против Советского Союза под кодовым названием «Кантокуэн» (особые маневры Квантунской армии). План этот был составлен на случай, если СССР, после японского нападения на американский флот, сразу же согласится на некий союз с США против Японии. Но тут Берлин дал понять Токио, что готовится к массированному нападению на западные территории Советского Союза, так что Японии боятся нечего.

Советская разведка доносила, однако, что по мере расширения боевых действий на Тихоокеанском театре и в случае успешных действий против американских ВМС на юге и юго-востоке Тихого океана японские силы в Маньчжурии будут значительно увеличены и Япония будет готова оказать помощь Германии в разгроме Советского Союза. Сообщения такого рода приходили в Москву до конца 1942 года, а это значило, что опасность вступления Японии в войну против СССР на его дальневосточных границах сохранялась. Это заставляло советское правительство держать на Дальнем Востоке значительные силы. Однако победоносное наступление Красной армии в Европе развивалось так быстро, что обстановка на Дальнем Востоке беспокоила Кремль все меньше.

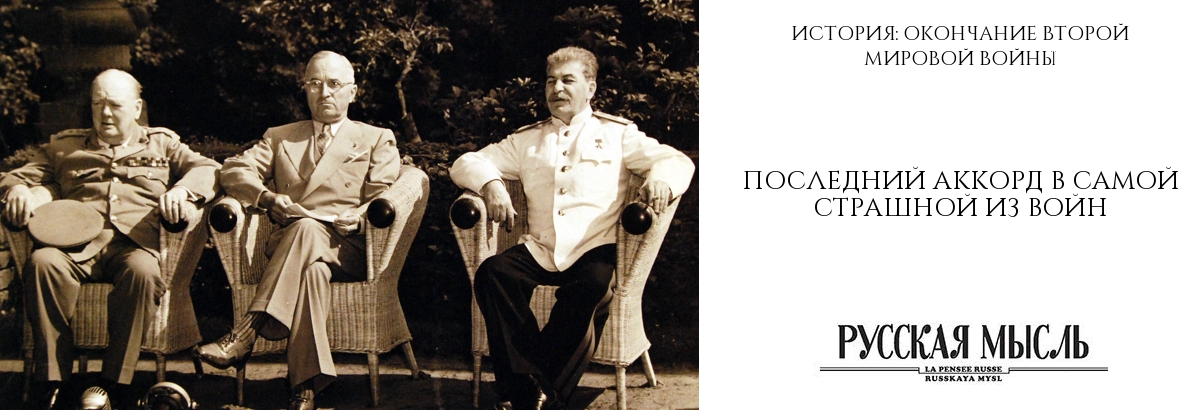

У США и Великобритании, союзников СССР по антигитлеровской коалиции, наиважнейшей, насущной задачей оставался окончательный разгром Японии. На Ялтинской встрече руководителей трех великих держав в феврале 1945 года Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль подписали следующее секретное соглашение по вопросам Дальнего Востока.

Ялтинское секретное соглашение трех великих держав по вопросам Дальнего Востока. 11 февраля 1945 г.

Руководители Трех Великих Держав – Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании – согласились в том, что через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе Советский Союз вступит в войну против Японии на стороне Союзников при условии:

- сохранения status quo Внешней Монголии (Монгольской Народной Республики);

- восстановления принадлежавших России прав, нарушенных вероломным нападением Японии в 1904 г., а именно:

а) возвращение Советскому Союзу южной части о. Сахалина и всех прилегающих к ней островов;

б) интернационализации торгового порта Дайрена с обеспечением преимущественных интересов Советского Союза в этом порту и восстановления аренды на Порт-Артур как на военно-морскую базу СССР;

в) совместной эксплуатации Китайско-Восточной железной дороги и Южно-Маньчжурской железной дороги, дающей выход на Дайрен, на началах организации смешанного Советско-Китайского Общества с обеспечением преимущественных интересов Советского Союза, при этом имеется в виду, что Китай сохраняет в Маньчжурии полный суверенитет;

- передачи Советскому Союзу Курильских островов.

Предполагается, что соглашение относительно Внешней Монголии и вышеупомянутых портов и железных дорог потребует согласия генералиссимуса Чан Кайши. По совету маршала И. В. Сталина, Президент примет меры к тому, чтобы было получено такое согласие.

Главы Правительств трех великих держав согласились в том, что эти претензии Советского Союза должны быть безусловно удовлетворены после победы над Японией.

Со своей стороны Советский Союз выражает готовность заключить с Национальным Китайским Правительством пакт о дружбе и союзе между СССР и Китаем для оказания ему помощи своими вооруженными силами в целях освобождения Китая от японского ига.

1945 года, 11 февраля

Иосиф Сталин

Франклин Рузвельт

Уинстон Черчилль

Верное союзническому долгу, правительство СССР денонсировало 5 апреля 1945 года советско-японский договор о нейтралитете. 8 августа 1945 года в Москве советское правительство передало японскому послу заявление, в котором говорилось, что в связи с отказом Японии прекратить военные действия против США, Великобритании и Китая Советский Союз с 9 августа 1945 года считает себя в состоянии войны с Японией.

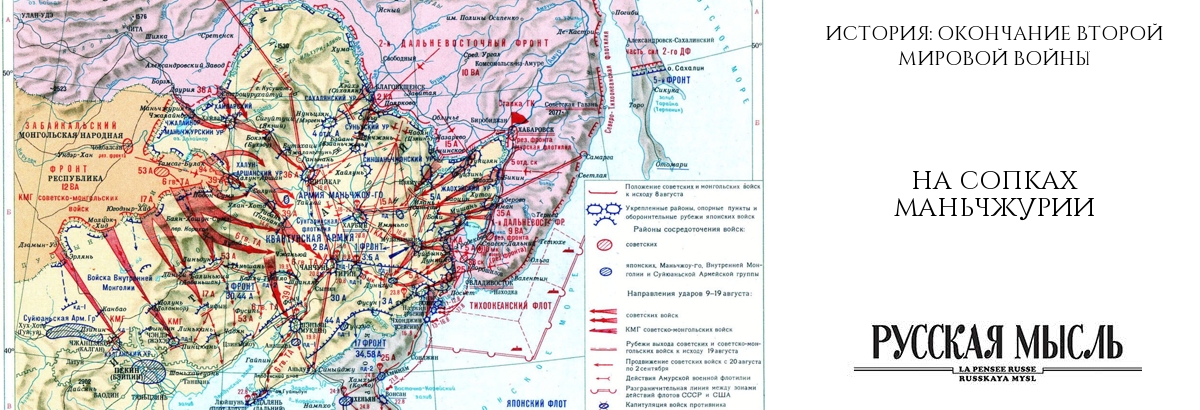

Скажем прямо, перед советскими войсками стояла непростая задача. К лету 1945 года японцы имели в Маньчжурии 17 укрепрайонов, 4,5 тыс. дотов и дзотов, многочисленные аэродромы и посадочные площадки. В Квантунской армии числилось около миллиона личного состава, 1150 танков, более полутора тысяч самолетов, примерно 6,5 тысяч орудий разных калибров. Чтобы преодолеть их сопротивление и прорваться сквозь массивные укрепления, нужны были смелые и хорошо подготовленные воины. И таких в Красной армии после взятия Берлина было много.

К началу войны на Дальнем Востоке советское командование перебросило туда силы, освободившиеся на Западе после победы над фашистской Германией. Общая численность советской группировки, созданной на Дальневосточном театре военных действий, достигла к началу августа 1945 года 1,7 млн человек, 30 тыс. орудий и минометов, 5,2 тыс. танков, более 5 тыс. самолетов, 93 корабля. В июле 1945 года было образовано Главное командование советскими войсками на Дальнем Востоке, его возглавил маршал Советского Союза Александр Василевский, бывший начальник Генерального штаба советских вооруженных сил.

Маньчжурская операция началась 9 августа 1945 года, в 00:00 по забайкальскому времени. Наступление Красной армии в Маньчжурии велось на всех направлениях практически одновременно.

Несколько слов о театре военных действий. Площадь Маньчжурии в полтора раза больше, чем площадь всей Западной Европы. Но Красная армия 1945 года была во много раз сильнее, чем Квантунская армия. И союзники Гитлера, и союзники СССР знали, что более боеспособной и более опытной армии в 1945 году в мире не было. И тактика подразделений, и стратегические решения советских генералов, разгромивших самую мощную армию в мире за четыре года, обеспечили победу и над Квантунской армией – но всего за полторы недели! В этой войне было применено все: стремительные прорывы танковых и механизированных частей через гористую местность и пустыни, выброс парашютных десантов на аэродромы противника, глубокие охваты вражеских позиций и выдвижения разведывательных подразделений в глубокий тыл противника, которые буквально шокировали японских солдат.

Правда, будем объективны: японская армия ожидала русских солдат, идущих в штыковые атаки, как в 1904 году, а встретилась с несгибаемой, хорошо вооруженной силой. А у пехотинцев Квантунской армии не было автоматов, противотанковых ружей, не было достаточного количества средних танков, артиллерии тяжелых калибров: самой тяжелой у них была 75-миллиметровая пушка. Красная армия имела абсолютное превосходство в воздухе и на море. Но сражения были, и довольно тяжелые! Безвозвратные потери в операции составили 12 тыс. советских воинов. Много было раненых, а также больных. Советское наступление окончательно разрушило даже самые робкие надежды Японии на продолжение войны и приемлемый мирный договор.

Напомним, что именно 9 августа, когда советские войска пошли в наступление, американцы сбросили атомную бомбу на Нагасаки. К сведению читателей, немало жителей современной Японии убеждено, что атомные бомбы на них сбросили русские…

Не менее организованно и четко были проведены Южно-Сахалинская и Курильская операции. Чтобы взять остров Шумшу, советским морским десантникам потребовалось всего пять дней. А остров Иводзиму 100 тысяч американцев отвоевывали у японцев больше месяца и потеряли при этом без малого семь тысяч бойцов!

Августовские события 1945 года были для Японии, как считал американский генерал Макартур, «примерно такими же эмоциональными потрясениями, как аттракцион “американские горки” для провинциальной монахини».

10 августа Япония официально заявила о готовности принять Потсдамские условия капитуляции, – правда, с оговоркой относительно сохранения структуры императорской власти в стране. 11 августа США отвергли японскую поправку, настаивая на формуле Потсдамской конференции. 2 сентября Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции. Этим актом, ставшим последним аккордом в героической борьбе против милитаристской Японии, и завершилась Вторая мировая война.