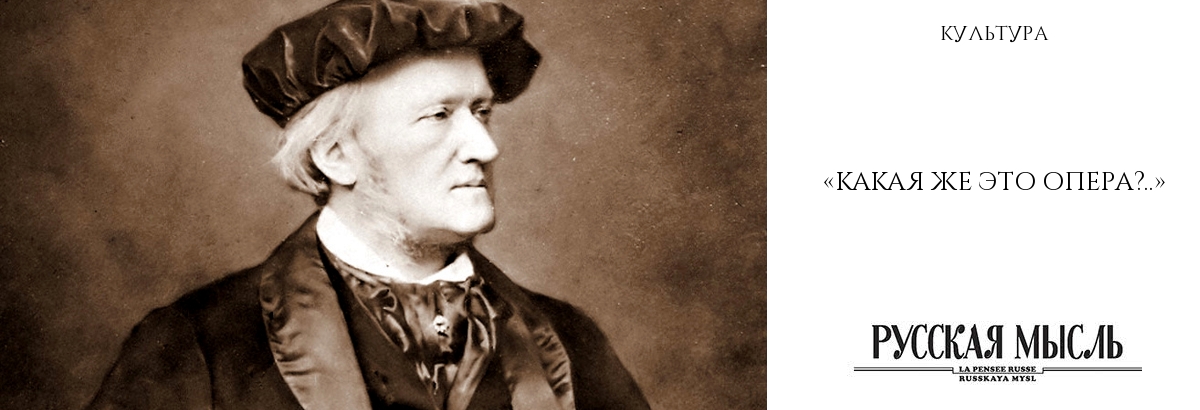

Петр Чайковский о творчестве Рихарда Вагнера

Сергей Макин

Вначале – увертюра, или интродукция, как у Чайковского. Петр Ильич относился к творчеству Рихарда Вагнера неоднозначно. В письме из Парижа от 27 февраля 1884 года он делился впечатлениями со своим другом и покровительницей Надеждой Филаретовной фон Мекк: «Вы справедливо замечаете, что французы сделались вагнеристами. Но в этом увлечении Вагнером, доходящем до того, что даже они охладели теперь к Берлиозу, несколько лет тому назад бывшему кумиром парижской концертной публики, есть что-то фальшивое, напускное, лишенное серьезного основания. Никогда не поверю, чтобы “Тристан и Изольда”, опера, которая и на сцене невыносимо скучна и состоит из беспрерывного нытья, монотонностью своей доходящего до уныния, – никогда не поверю, чтобы эта опера могла в самом деле увлечь французскую публику… Не было бы ничего удивительного, если б здесь привились к репертуару оперных театров такая превосходная опера, как “Лоэнгpин” или как “Тангейзер” и “Летучий Голландец”. Мало-помалу эти оперы, написанные первоклассным мастером, полные оригинальности и вдохновения, должны сделаться общим достоянием. Но оперы позднейшего периода, преисполненные лжи, по принципу фальшивые, лишенные художественной простоты и правды, могут держаться только в Германии, где имя Вагнера сделалось лозунгом немецкого патриотизма».

Действие I: Сумбур вместо музыки

В 1876 году 36-летний Петр Чайковский отправился в баварский город Байрейт на премьеру тетралогии «Кольцо нибелунга» в качестве корреспондента газеты «Русские ведомости». Композитор написал и отправил в редакцию статьи, составившие цикл «Байрейтское музыкальное торжество». Петр Ильич подробно изложил историю создания тетралогии, содержание составляющих ее опер, высказал мнение об увиденном и услышанном: «Вынес я смутное воспоминание о многих поразительных красотах, особенно симфонических, что очень странно, так как менее всего Вагнер помышлял писать оперу на симфонический лад; вынес благоговейное удивление к громадному таланту автора и к его небывало богатой технике; вынес сомнение в верности вагнеровского взгляда на оперу; вынес большое утомление, но вместе с тем вынес и желание продолжать изучение этой сложнейшей из всех когда-либо написанных музык».

Письмо Чайковского к младшему брату Модесту от 2 (14) августа 1876 года не предназначалось для публикации в прессе, поэтому композитор высказался откровенно и критично: «Вчера состоялось представление «Рейнгольда» (оперы «Золото Рейна», первой части тетралогии. – С. М.). Как сценическое представление, эта штука меня заинтересовала и пленила изумительной постановкой; как музыка – это сумбур невероятный, через который по временам мелькают подробности необычайно красивые и поразительные».

В статье для «Русских ведомостей» Петр Ильич высказался более дипломатично. Тем не менее и здесь сквозит идея сумбурности музыки «Кольца нибелунга»: «По моему мнению, Вагнер – симфонист по натуре. Этот человек наделен гениальным талантом, но его губит его тенденция, его вдохновение парализуется теорией, которую он изобрел и которую во что бы то ни стало хочет приложить к практике. Гоняясь за реальностью, правдивостью и рациональностью в опере, он совершенно упустил из виду музыку, которая по большей части блистает полным отсутствием в его последних четырех операх. Ибо я не могу назвать музыкой такие калейдоскопические, пестрые музыкальные кусочки, которые непрерывно следуют друг за другом, никогда не приводя ни к чему и не давая вам ни разу отдохнуть на какой-нибудь удобовоспринимаемой музыкальной форме».

Выражение «сумбур вместо музыки» употребила в 1936 году газета «Правда» в разгромном отзыве на оперу Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Но оказывается, аналогичную характеристику вагнеровскому «Кольцу нибелунга» дал Чайковский!

Петр Ильич тоже был по натуре симфонистом. Однако начинал он свой творческий путь с сочинения романсов. Поэтому вокальное начало в творениях Чайковского если и не занимало первое место, то успешно делило его с оркестровым началом. Итогом стали произведения, которые в наше время называют хитами: романсы «То было раннею весной»; «Средь шумного бала»; «День ли царит, тишина ли ночная»; «Растворил я окно»; «Снова, как прежде, один»; арии «Что день грядущий мне готовит?»; «Любви все возрасты покорны»; «Уж полночь близится, а Германа всё нет»; «Что наша жизнь? Игра!»; «Кто может сравниться с Матильдой моей?». И это далеко не полный список.

Чайковский точно подметил, что Вагнер, наоборот, подчинил певческое начало оркестровому вплоть до полного унижения вокала: «Так как опера (по Вагнеру. – С. М.) есть не что иное, как драма, сопровождаемая музыкой, так как действующие в драме должны говорить, а не петь, то Вагнер безвозвратно изгоняет из оперы всякие округленные музыкальные формы, т. е. изгоняет арию, ансамбли и даже хоры, которые у него эпизодически и очень умеренно употреблены только в последней части тетралогии… Так как в общежитии люди, в минуты нравственных аффектов, не распевают песенки, то не может быть арии; так как два человека не говорят друг с другом разом, а выслушивают один другого, то не может быть дуэта; так как толпа также не выговаривает одних и тех же слов разом, то не может быть хора, и т. д. Вагнер, быть может, слишком забывая, что правда жизненная и правда художественная суть две правды совершенно различные, гонится, одним словом, за рациональностью. Чтобы примирить эти требования правды с требованиями музыкальными, Вагнер принял исключительно форму речитатива. Вся его музыка, и музыка глубоко задуманная, всегда интересная, подчас превосходная и увлекательная, подчас суховатая и неудобопонимаемая, с технической стороны изумительно богатая и снабженная небывало красивой инструментовкой, поручена оркестру. Действующие лица поют по большей части только совершенно бесцветные мелодические последования, прилаженные к симфонии, исполняемой невидимым оркестром. Отступлений от этой системы в “Нибелунговом перстне” почти не имеются, а если имеются, то на это есть достаточно основательные причины: так, например, Зигфрид в первом акте в третьей части поет две песни; благодаря тому обстоятельству, что и в действительной жизни, куя меч, кузнец может петь песню, публика получила едва ли не единственные, два вполне закругленные, превосходные нумера».

Действие II: Гордость и предубеждение

В наше время, когда фальшивые новости, именуемые ныне фейками, надуваются, летают и лопаются как мыльные пузыри, можно прочитать, что идею написать балет о лебедях Чайковскому подсказал Вагнер. С чего бы это? Ни одного балета Вагнер не написал, два великих композитора не переписывались. Но, может, встречались в том же Байрейте?

В уже упоминавшемся письме Петра Ильича к брату композитор писал: «Познакомился с целою массою лиц; был у Листа, который принял меня необычайно любезно; был у Вагнера, который теперь никого не принимает, и т.д.»

О том, насколько любезен был Ференц, или, как называют его на немецкий манер, Франц Лист, можно судить по раздраженному письму Чайковского к Надежде фон Мекк из Вены от 27 ноября / 9 декабря 1877 года: «Я бы очень помог распространению своих сочинений за границей, если б делал визиты тузам и говорил им комплименты. Но, боже мой, до чего я это ненавижу! Если б знали, с каким оскорбительно покровительственным тоном они относятся к русскому музыканту! Так и читаешь в их глазах: “Хоть ты и русский, но я так добр и снисходителен, что удостаиваю тебя своим вниманием”. Господь с ними! В прошлом году мне пришлось быть, поневоле, у Листа. Он был учтив до тошноты, но с уст его не сходила улыбка, которая с величайшей ясностью говорила мне вышеподчеркнутую фразу. В настоящую минуту само собою разумеется, что меньше, чем когда-либо, я расположен ездить к этим господам на поклоны!»

Петр Ильич действительно встречался с Листом. Однако напрасно мы будем искать у Чайковского описание встречи с Вагнером. Даже в задушевной переписке с Надеждой фон Мекк, которую композитор называл своим лучшим другом, о встрече с маститым немецким коллегой нет ни слова. Петр Ильич был человеком с большими комплексами, особенно в молодости. Если бы встреча с Вагнером состоялась, Чайковский не преминул бы рассказать о ней во всех подробностях. Еще бы – его, не очень-то популярного за границей, принял гений германской музыки! Но Вагнеру в то время было не до встреч, тем более с малоизвестным сочинителем из России. Дни напролет он проводил в театре, готовя постановку своей колоссальной тетралогии.

Что же значит «был у Вагнера»? То, что Чайковский побывал на вилле Ванфрид в Байрейте, в доме германского композитора, поскольку подробно его описал: «Он стоит среди разрастающегося сада, имеет квадратную форму и украшен по фасаду следующею надписью: Hier, wo mein Wähnen Frieden fand – Wahnfried – sei dieses Haus von mir benannt. [«Здесь, где мечты мои нашли покой, – “Покой мечты” я назову тебя, мой дом».]

Над этой надписью красуется фреска, исполненная художником Крауссе из Дрездена. Она изображает Вотана в виде странника (как в “Зигфриде”) с его двумя воронами, как бы рассказывающего свою таинственную историю двум соседним фигурам. Одна из них греческая трагедия, другая – музыка, а под этой последней изображен стремящийся к ней юноша Зигфрид, воплощающий в себе искусство будущности.

Дом выстроен по указаниям самого Рихарда Вагнера архитектором Вельфлем. В подвальном этаже находятся помещение для прислуги, кухня и печи. Выше помещаются приемные покои, столовая и высокая зала, освещаемая сверху. В верхнем этаже находятся жилые покои. Кабинет Вагнера устроен, как, впрочем, и весь остальной дом, с необычайной роскошью. Перед домом поставлена статуя короля Людвига Баварского».

В этих апартаментах, построенных на деньги Людвига II, короля Баварии, проживал во время своих визитов в Байрейт и Лист, который приходился Вагнеру тестем. Там венгерский композитор и принимал Чайковского.

Вагнер не мог предложить Чайковскому взяться за сочинение «Лебединого озера» еще и потому, что Петр Ильич приехал в Баварию в августе 1876 года, а к тому времени музыка балета была уже готова. На последней странице чистовой рукописи партитуры композитор с облегчением написал: «Конец!!! Глебово. 10 апреля 1876». Более того, летом полным ходом шли репетиции в Большом театре.

Зато имя главного героя балета с большой долей вероятности было позаимствовано из сочинения Вагнера. Хотя его «Зигфрида» публика впервые услышала 16 августа 1876 года, уже после написания «Озера», опера была готова еще в 1871-м. Годом раньше прозвучала симфоническая поэма «Идиллия Зигфрида». Может, не случайно имя одной из главных героинь «Лебединого озера» – Одиллия – перекликается с названием музыкальной поэмы Вагнера.

Образ лебедя как символ чистоты оказался близок обоим гениям. Антураж в «Лебедином озере» вполне вагнеровский. Принц Зигфрид – рыцарь Лебедя, как и Лоэнгрин. Пожалуй, эта птица – общий знаменатель для Германии, России и Франции. Символично, что матерью российского балетмейстера Михаила Фокина, сочинившего для Анны Павловой хореографическую миниатюру «Умирающий лебедь» на музыку француза Камиля Сен-Санса, была немка из Мангейма, урожденная Екатерина Кинд.

Действие III: Вагнерилиада

Чайковский так охарактеризовал музыкальный метод создателя «Кольца нибелунга»: «Каждое действующее лицо снабжено особым, ему одному принадлежащим коротеньким мотивом, который появляется каждый раз, как оно показывается на сцене или когда говорят о нем. Беспрестанное возвращение этих мотивов заставляет Вагнера, во избежание монотонности, каждый раз представлять его в новом виде, причем он обнаруживает поразительное богатство гармонической и полифонной техники. Богатство это слишком обильно; беспрестанно напрягая ваше внимание, оно, наконец, утомляет его, и в конце оперы, особенно в “Гибели богов”, усталость эта доходит до того, что музыка перестает быть для вас гармоническим сочетанием звуков, – она делается каким-то утомляющим гулом. Того ли должно добиваться искусство? Если я, по профессии музыкант, чувствовал близкое к совершенному изнеможению ощущение духовной и физической усталости, то каково должно быть утомление слушателя-дилетанта?»

Шедевры Вагнера – прежде всего увертюры к операм: «Запрет любви», «Летучий голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин», «Нюрнбергские мейстерзингеры». Однако вокальных шедевров у Вагнера практически нет. Исключение – «Свадебный хор» из «Лоэнгрина» и «Хор пилигримов» из «Тангейзера». В романсе Вольфрама из «Тангейзера» прекрасна заключительная оркестровая часть, но не основная певческая. Аналогично в «Смерти Изольды» из «Тристана и Изольды»: изумительный оркестр и невыразительный вокал. В чем дело? Ответ дает сам Петр Ильич в письме к Надежде Филаретовне от 8 сентября 1884 года из Плещеева, оценивая оперу Вагнера «Парсифаль»: «Мне всегда казалось, что вагнеристы из неспециалистов напускают на себя восторг, которого в глубине души не ощущают. Вагнер, по моему мнению, убил в себе огромную творческую силу теорией. Всякая предвзятая теория охлаждает непосредственное творческое чувство. Мог ли Вагнер отдаваться этому чувству, когда он разумом постиг какую-то особую теорию музыкальной драмы и музыкальной правды и ради этой якобы правды добровольно отрекся от всего того, что составляло силу и красоту музыки его предшественников? Если в опере певцы не поют, а говорят под оглушительный гром оркестра кое-как прилаженные, бесцветные последования нот на фоне великолепной, но бессвязной и бесформенной симфонии, то какая же это опера?»

Спору нет, Рихард Вагнер – великий симфонист. Музыка знаменитого «Полета валькирий», единственного шедевра на всю пятнадцатичасовую тетралогию, производит сильное впечатление. Однако «Франческа да Римини» Чайковского не хуже. Эту симфоническую фантазию Петр Ильич начал сочинять в 1876 году, будучи в Байрейте и находясь под впечатлением от премьеры оперы Вагнера «Валькирия», входящей в тетралогию. Сюжетом музыкальной фантазии Чайковского послужила пятая песнь из «Ада» в «Божественной комедии» Данте. Франческа да Римини и ее возлюбленный Паоло Малатеста обречены после своей трагической гибели вечно кружиться в адском вихре за то, что их любовь не была супружеской.

Конечно, нам понятен «сумрачный германский гений». Вот и Мариинский театр представил обновленную версию «Кольца нибелунга» в Санкт-Петербурге и Москве. В тетралогии Вагнер воспел германский дух, он сотворил немецкую музыкальную «Илиаду». Поэтому Мариинская вагнерилиада выглядит несколько странно в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне: известно, что Гитлер обожал оперы Вагнера на темы германской мифологии. Хотя в число музыкальных фаворитов фюрера входил и Бетховен. Значит ли это, что Вагнер и Бетховен – плохие композиторы? Конечно, нет.

Апофеоз

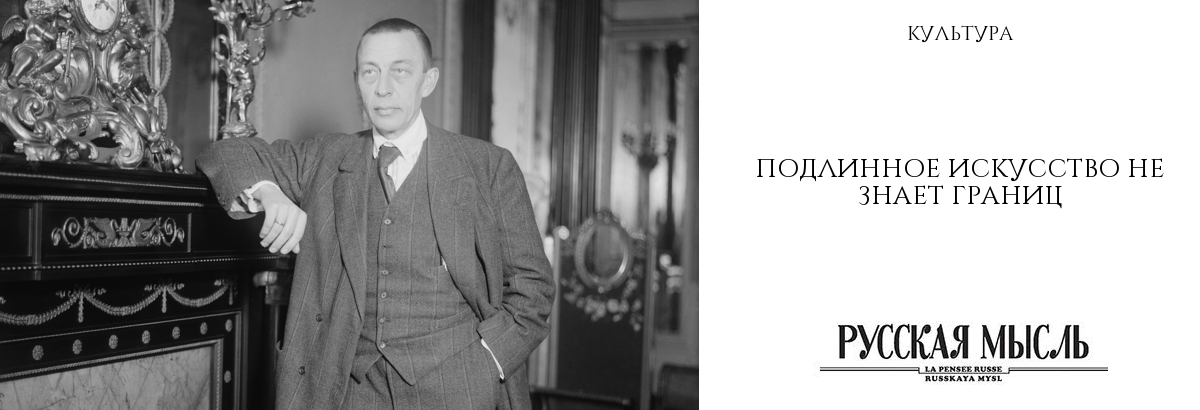

Прекрасно сказала Надежда фон Мекк, урожденная Фраловская, в письме Чайковскому из Москвы от 18 марта 1877 года: «Господи! как велик тот человек, который доставляет другому такие минуты, и как бы я хотела забраться к Вам в душу в то время, когда Вы сами слушаете, например, Вашу “Франческу” или другое что. А что за восторг эта “Франческа”! Может ли кто-нибудь лучше изображать и ужас ада, и прелесть любви, и все, что выше обыкновенного уровня чувств! Куда же Вагнеру со своим реализмом равняться с Вами: он профанатор искусства, к несчастью, талантливый; да бог с ним… Хорошо, что мы не немцы, а то бы обязательно было восхищаться; теперь же можно сказать смело: слава богу, что у нас нет Вагнера, а есть Петр Ильич».