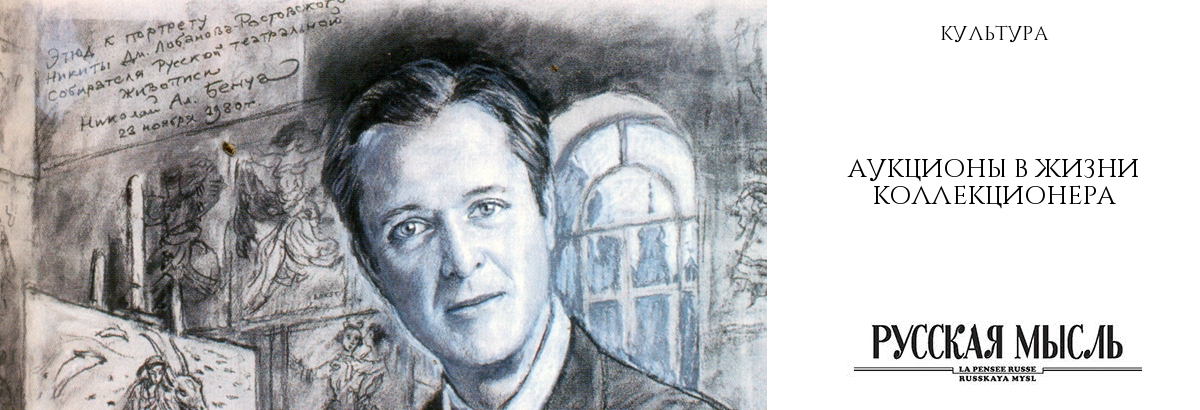

О своем опыте взаимодействия с аукционными домами рассказывает князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский

Беседу ведет Екатерина Федорова

Коллекция Никиты и Нины Лобановых-Ростовских ныне признана лучшей в мире частной коллекцией театрально-декорационной живописи Серебряного века.

Идея коллекции – энциклопедичность, которая отобразила бы все движения искусства в России в эпоху Серебряного века. Она имеет научное и образовательное значение.

Никита Дмитриевич говорит о необходимых качествах коллекционера и о том, что коллекционерство должно быть призванием: «Коллекционирование – результат психологического настроя к собирательству. Для коллекционера живописи нужны такие качества, как целеустремленность, вкус, знание техники, в которой работает художник. Необходимо “общение” с произведениями мировой живописи для “набивания глаза”, знакомство с работами художников, имеющимися в коллекции, и, конечно… удача. Коллекционирование – это не бизнес, оно часто не приносит денежной прибыли. Коллекция не является источником дохода. Наоборот, она постоянно требует расходов; время – деньги: тут и страховка, и реставрация, и уход, и нескончаемые заботы».

Лобанов-Ростовский – не только известный коллекционер, он был также консультантом аукционных домов «Сотбис» (Sotheby’s) и «Кристис» (Christie’s) и является пожизненным членом Совета благотворителей музея «Метрополитен» в Нью-Йорке.

Он убежден, что, по крайней мере на Западе, «славу художника делают именно коллекционеры. Если мастер завоевал у них авторитет, на него появляется спрос, и тогда его начинают продавать аукционы».

С того времени, как усилиями и упорством Лобанова-Ростовского работы Зинаиды Серебряковой, Александры Экстер, Николая Бенуа попали в аукционные каталоги, начала расти известность этих художников. И коллекционер стал постепенно, путем аукционов и выставок продвигать их произведения.

О своем опыте взаимодействия с аукционными домами, а также о случаях влияния аукционов на известность художников Никита Дмитриевич рассказал в нашей беседе.

Когда вы впервые попали на аукцион, когда поняли его необходимость в жизни коллекционера?

Впервые я попал на аукцион живописи в 1964 году в Нью-Йорке. В аукционный дом «Галереи Парк-Бернет» (Parke—Bernet Galleries) на Мэдисон Авеню у 78 улицы. Русская живопись там продавалась среди европейской. После того как «Сотбис» купил «Парк-Бернет» и интерес к русскому искусству повысился, начались отдельные аукционы работ русских художников под эгидой «Сотбис». Сначала внимание привлекла театральная живопись русских художников, а затем начались специализированные аукционы русского искусства. Их частота достигла двух ежегодных русских аукционов в четырех аукционных домах Лондона. Плюс русские аукционы проходили в Нью-Йорке и Париже.

Как вы попали в «Сотбис» и стали его советником?

7 июля 1988 года «Сотбис» провел аукцион в московском «Совинцентре», который стал самым ярким событием в сфере искусства советской эпохи. По инициативе аукциониста Саймона де Пюри более 100 лотов авангардных и «неофициальных» современных произведений были предложены международным коллекционерам, прилетевшим специально для этого события. К ним присматривались недоверчивыe местные художники и интеллигенция – им по законодательству того времени не разрешалось участвовать в торгах.

Официальное название аукциона было: «Русский авангард и современное советское искусство». Он должен был стать одним из самых блестящих аукционов в истории. Поэтому на нем должны были присутствовать все важные покупатели. В связи с этим «Сотбис» организовал очень дорогостоящий тур, который включал в себя дипломатические приемы и частные просмотры живописи в мастерских художников Москвы. Более того, состоялся даже показ русских икон, которые раньше никогда не выставляли на обозрение иностранцев.

После аукциона лорд Говри председательствовал на ужине в гостинице «Международная». В ней находился «Совинцентр», построенный по инициативе Арманда Хаммера. Ужин на 18 человек был устроен за одним столом в отдельном кабинете гостиничного ресторана. В кабинете располагались также два столика на двоих для гостей, не причастных к «Сотбис». По случайности за столик, расположенный за спиной лорда Говри, официант усадил Тедди Доу, директора De Beers, и меня. Мы в то время находились в командировке в Москве по алмазным делам. Во время ужина лорд Говри обернулся и попросил меня одолжить ему $100, потому что официант не хотел выставить икру на стол без взятки. Я передал лорду купюру. Это не удивило м-ра Доу, так как немного ранее ему пришлось дать $50, чтобы заполучить столик. Так состоялось знакомство.

А позже, на рейсе British Airways в Лондон, я очутился в бизнес-классе рядом с лордом Говри. Мы разговорились. И он предложил мне место его советника, заманив тем, что я смогу участвовать в предстоящей эмиссии акций «Сотбис» на бирже в Лондоне по номинальной стоимости, назначенной для служащих в управлении аукциона. Так я попал в «Сотбис».

А как вы стали советником «Кристис»?

Дани Девисон, глава банка United States Trust Company New—York, будучи в командировке в Лондоне в 1985 году, пригласил на ужин лидеров бизнеса в Лондоне. Я очутился среди них, так как дружил с его супругой, графиней Катей Шереметевой и ее семьей. За сигарами после ужина зашел разговор на финансовые темы. Я высказывал свое мнение, отвечал на вопросы. Перед уходом один из присутствующих дал мне свою визитку, сказав: «Когда вам будет удобно, навестите меня в офисе». На визитке значились адрес и телефон «Кристис». Без указания должности. На встрече я узнал, что он самый крупный акционер «Кристис». Он предложил мне место советника управляющего аукционным домом Джоя Флойда, а вскорости и советника Чарльза Олсопа. Заданием было – помочь «Кристис» развить русский отдел и наладить связи с СССР.

Как все устроено на аукционах, каковы правила, обычаи?

«Сотбис» вместе с «Кристис» доминируют в Соединенном Королевстве. Их доля – 70% всего рынка, состоящего из множества городских и региональных аукционов по всей стране.

Чиновник, ознакомившись с предметом, принесенным на продажу, звонит специалисту по теме. Специалист, решив, что предлагаемое приемлемо, договаривается о цене, по которой владелец готов расстаться со своим предметом. Эта минимальная цена называется резерв.

До 1960-х годов 80% покупателей были антиквары. С ростом количества коллекционеров и благосостояния покупателей их число стало постоянно расти. Ныне процентное отношение обратное: 90% покупателей – коллекционеры. Притом что галерейщики часто покупают предметы за счет коллекционеров, которые хотят остаться анонимными.

Завязываются ли в этой среде дружеские связи, или возможны лишь деловые отношения?

Мне повезло. В отделе искусства XX века работал мой соученик по Оксфорду – Мишель Штраус, пасынок сэра Исайи Максимовича Берлина. В Париже я дружил с его матерью Айлин Гинсбург из семьи одесских банкиров. А с сэром Исайей познакомился в Оксфорде. Оба, Айлин и Исайа, мне много помогли во время четырех лет учебы в Оксфорде.

«Сотбис» значимым клиентам давал в долг 40% от оценки переданного на продажу товара, тем, кому были очень нужны наличные. Мишель наладил мне выдачу «налички» под залог работ Бакста, Бенуа и Гончаровой, которые я покупал у их семей в Париже. Прибыль с продаж мне помогала расплатиться за купленное и пустить дополнительные деньги на дальнейшие приобретения.

Случались ли недоразумения на аукционах?

Да, бывали даже продажи «фальшака». Например, коллекционер Валерий Дудаков написал работу «под Попову», которая затем была продана на «Сотбис». Дудаков предупреждал «Сотбис», что это он написал. И несмотря на это, «Сотбис» все же продал картину.

С кем из видных сотрудников «Сотбис» и «Кристис» вам довелось познакомиться? Кто особенно повлиял на вашу деятельность?

Мне приходилось еженедельно встречаться с лордом Карингтоном. После того как ему пришлось уйти с поста министра иностранных дел в правительстве Тэтчер, он возглавил «Кристис». Длились встречи 15 минут. 10 минут – на изложение темы, 3–4 минуты – его вопросы и мои объяснения, за которыми должен был следовать его конкретный ответ. На редкость конструктивное использование времени в руководстве!

Русский отдел в «Сотбис» возглавлял лорд Полтимор. Его приветливая и обаятельная натура располагала покупателя, когда он вел аукцион. На дорогих лотах он не спешил, давая возможность покупателям посоветоваться и увеличить ту сумму, которую до этого считали пределом расхода за данную работу.

Как-то раз у нас дома за ужином среди гостей были Геннадий Рождественский, приехавший в Лондон дирижировать на концерте в филармонии, и Алексис де Тизангаузен, тогда еще младший сотрудник аукционного дома, а позже – глава русского отдела «Кристис». Он рассказывал о предстоящем аукционе русской живописи. Геннадий и его супруга Виктория были серьезными коллекционерами русской театральной живописи. Геннадию захотелось посмотреть на часть продаваемых работ. Выяснилось, что у него расписано все время – вплоть до аукциона. Алексис предложил ему поехать в «Кристис» после ужина, в 23:00. Прибыли они в 23:30. Рождественскому удалось увидеть то, что он хотел. Меня впечатлила предприимчивость молодого Алексиса – беспрецедентно вкалывать в столь поздний час! Да, очень значимых клиентов допускали в воскресенье или вечером, после закрытия. Но ночью – редко.

Какую роль играют аукционы в продвижении художников?

Ведущие аукционные дома играют важную роль в продвижении творчества художника на мировом рынке. Они создают рейтинг и вообще объявляют миру, что есть такой художник. Коллекционеры принимают его или отвергают. Но, по крайней мере, о нем становится известно.

Каталоги аукционов «Кристис» и «Сотбис» были напечатаны роскошно, наподобие альбомов живописи. Их посылали коллекционерам по всем континентам и значимым музеям. Увы, сегодня «Кристис» и «Сотбис» перестали печатать каталоги. Ныне все данные о продаваемой живописи находятся в Интернете – на соответствующих сайтах торгов. Замечу, что я передал Дому русского зарубежья в Москве полный подбор всех каталогов, посвященных аукционам русской живописи с 1967 по 1995 год.

Я способствовал представлению многих забытых русских живописцев на аукционах и создавал рыночную стоимость их творений.

Трудно поверить сейчас, но работы Александры Экстер не принимались на аукцион, ибо не имели ни спроса, ни рыночной цены. В 1967 году я предложил серию из двенадцати шелкографий Экстер Музею искусств в Филадельфии (США). Мне ответили любезно, что не могут принять мое предложение, ибо им неизвестна эта художница. Помогло знакомство с Мишелем Штраусом: я уговорил его выставить работы Экстер на «Сотбис». Начали с тех, которые я покупал у ее душеприказчика Симона Лиссима. Со стоимости от £20 до £50. Сегодня ее произведения высоко ценятся на аукционах и продаются за цену более одного миллиона фунтов стерлингов.

Николай Александрович Бенуа 30 лет служил сценографом в Teatro ala Skala. Несмотря на это, у него не было известности вне Италии, и не было рыночной цены для его работ. Он согласился мне давать по две-три работы, которые я у него покупал во время моих командировок в Милан. За три года продаж он утвердился на рынке.

Зинаиду Серебрякову мало кто знал вне Парижа в 1960-х годах. Спроса на ее картины не было. Да еще ни дочь, ни сын не стремились продавать ее работы, надеясь переправить их в СССР. Ее чудные картины лежали вдоль стен в мастерской на Rue Campagne-Première в Париже. С большим трудом мне удалось убедить Катю и Шуру Серебряковых помочь узнаваемости произведений их матери, хотя бы в память ее таланта. Предложил продавать по пять картин в год из сотен, у них лежавших и не востребованных. Начали мы с двух картин на марокканские сюжеты. По £100 каждая.

Как вы знаете, 40 лет спустя ее живопись продавалась по цене более одного миллиона фунтов стерлингов.

Расскажите, пожалуйста, что именно вы делали как советник?

Например, в 1989 году «Кристис» решил провести аукцион современной русской живописи в Москве. Вне СССР данные о художниках и их творчестве были минимальны. С сотрудником «Кристис» мы побывали у 50-ти художников Москвы и Ленинграда. Некоторых я знал и бывал у них ранее. С иными приходилось встречаться с помощью знакомых. Мы отбирали у каждого по три-четыре картины и слайды работ. Известные художники, такие как Оскар Рабин, сопротивлялись расставанию с наиболее яркими работами под разными предлогами – например, предпочитали выставить картину на «Сотбис». Вернувшись в Лондон, я создал досье с биографиями художников и слайдами картин для каталога.

Аукцион не состоялся, ибо Министерство культуры СССР не выдало на него разрешение. Многие переговоры с сотрудниками Министерства культуры вели в тупик, так как отдел культуры при Секретариате ЦК принципиально отвергал внедрение иностранных аукционных домов в СССР.

Я никогда не служил рядовым сотрудником аукционных домов. Не ходил на работу ежедневно. Я был советником руководства и занимался стратегией, не торгами. Это было параллельно моей службе в De Beers, где я был финансовым консультантом. И это происходило после того, как я ушел из банка на пенсию в 65 лет. Я продолжал заниматься алмазами и картинами еще 10 лет – до своих 75 лет.